『新しい循環経済 「広域マルチバリュー循環」 におけるリサイクルのあり方』(2018/3資源素材学会)

はじめに

現在欧州ではResource Efficiency(資源効率)のアクション・プランとしてCircular Economyが打ち出され、循環型社会へ向けたソリューションというよりもむしろ、横断性に富み残存価値活用に優れたビジネス・マネージメント・モデルとして広く定着しようとしている。しかし、他方でその循環モデルは、ものづくり能力の地位が相対的に低下してきたヨーロッパの中での製品の再循環モデルに偏重しがちで、アジアをはじめとする生産力をシステム境界外に置いたヨーロッパ・ファーストになりかねない弱さも持っている。21世紀は資源と環境の制約がますます厳しくなる世紀であり、その中で多くの人々が豊かさを享受できるようにするには、資源の採取から廃棄に至るライフサイクルでのモノの価値を多様に組みつくし効果的に活かしきるマルチ・バリュー循環が求められます。そしてそれは国境を越えて広域で展開し、モノづくりと密接に結びつく必要がある。本稿では、欧州のサーキュラーエコノミーについて述べるとともに、それを超えた広域マルチバリュー循環を提案し、とくに、リサイクルにかかわる価値の循環について述べる。

広域マルチバリュー循環とは

広域マルチバリュー循環(MVC)とは、欧州のサーキュラー・エコノミー(CE)の使用済み製品の残存価値を活かし資源効率の改善を図るという発想を受けつつ、信頼性あるモノづくりとゼロエミッションという我が国のモノにかかわる管理能力を付加した資源生産性の高い循環システムとして筆者らが世界発信しようとしている概念である。従来の循環型社会は廃棄物の減量と資源価値のみの回収に終始していたが、製品として残存している機能を活用するシステムづくりがカギとなる。RRDR(リマニュファクチャリング、リファービッシュ、リペア、ダイレクト・リユース)の取り組みはその典型である。リサイクルはそのような残存価値循環システムを支えるものとして位置づけられるが、材料価値を維持もしくはアップグレードするマテリアル・リサイクル。資源価値を回収するサブスタンス・リサイクルさらに、残存物の負の価値状態を解消するレジデュー・リサイクルに性格わけして相互がリユースやリマニュファクチャリングと連携して位置付けられていく必要がある。

本稿では、まずそま原点である資源効率(もしくは資源生産性)について述べ、従来の循環型との差異を明らかにしつつ、CEからMVCへの進化のポイントについて述べる。

資源効率

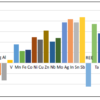

資源効率は、いまだ中国の生産量さえ低かった1990年代に鉱物、エネルギー、水、土地などの天然資源の消費量の爆発的増大とそれに伴う人工物や廃棄物の半戦に対してUNEP等が中心となって掲げてきた課題である。我が国も循環型社会基本計画のなかに資源生産性指標を取り上げ、三指標のひとつとしてモニタリングしてきた。またその資源生産性(資源効率)目標としてどこまで脱物質化(demateriualization)を進めるかとして、factor2,factor4等の目標議論が国際的に行われてきた。図1に示すのは当時筆者が提案したTMRベースでのfactor8目標の議論である。また日本の学術会議の中にも資源生産性委員会ができ、現在のCEのカギとなっているサービサイジングに注目したマテリアル・リース・システムが2002年にはすでに提唱されていた。

その後も欧州では資源効率の追及が進んだのに対して、我が国は経団連が資源生産性目標の提示に反対し、環境白書からも資源生産性のデータが記載されなくなるなど議論が後継に置かれている。そのため日本は2010年頃を境に資源生産性は停滞しているのに対し、欧州は平均でも日本を上回って資源生産性を伸ばしており、イタリアに至ってはここ15年間で倍以上の資源生産性の向上を達成している。

サーキュラー・エコノミー

2015年に打ち出された欧州のサーキュラー・エコノミーはこの資源効率追求の延長線上として見ておく必要がある。そしてそれは経済に置けるDematerializationを一層押し広げようとする動きである。初期の欧州の脱物質化はグローバリセーションの中でモノ売りのビジネスから金融への転換という形で展開していたが2008年のリーマンショックで打撃を受け、より自らの資産に基づいたシステムの方向性が検討されていった。その代表的な方向性がCEであると見て取ることができる。

そう位置付けるとCEのアンチテーゼは大量生産・大量消費による経済活性化との決別、すなわちモノを大量に提供することによって利得を上げるシステムの代替を探っているのである。ゆえに「モノ」から「コト(サービス)」への転換は手段ではなく、経済の軸のシフトなのである。

その目で見ると従来型の循環型社会のなんと矮小なことか、リサイクルをしてもその原材料である物質としてしか対象製品が持っていた価値を回収することができない。従来型の循環型社会の経済モチベーションはあくまでモノの取引に引きずられたものりでしかない。徹底したdematerialization経済、これがCEサーキュラー・エコノミーの目指すものであるといえる。そしてそこではモノを生産したり持ち込んだりして提供することではなく、今あるストックを活用することで経済的付加価値を与えようとすることになる。

とすれば、日本の循環型社会モデルとは大きく異なってくる。図3にその対比を示した。ひとことで言うと、日本の循環型社会は廃棄物を削減する静脈産業に視点がいっているが、欧州のCircular Economyは製品の利用とメンテナンスを通じて形成される毛細血管的な代謝の活性に重点を置いている。

とすれば、日本の循環型社会モデルとは大きく異なってくる。図3にその対比を示した。ひとことで言うと、日本の循環型社会は廃棄物を削減する静脈産業に視点がいっているが、欧州のCircular Economyは製品の利用とメンテナンスを通じて形成される毛細血管的な代謝の活性に重点を置いている。

さらに最近の欧州のサーキュラーエコノミーの動きを見ていると、「循環型」というよりIoTなどの情報産業の推進といった感がある。これが日本型思考では戸惑うところである。しかし、ここにサーキュラー・エコノミーの本質がある。それは既存のものからの価値の取り出しであり、その商品化である。既存のものは車にしても宿にしてもまさにモノとして存在している。それを価値として与えるために情報が使われるために、あたかも情報産業の展開のように見えるが、本質は、価値の抽出、共有というところにある。

いままで、多くの商品がある特定の価値のために製造され使用され、そしてそのライフサイクルを終えていた。その際にライフサイクルの終焉の決定は特定の価値をもとめて購入し所有していた消費者にゆだねられていた。しかし、その特定の消費者の意識している価値以外にも共有できる価値があるのではないか。その価値を引き出すことによって、新たなビジネスが回ることができる。そしてそれは価値の使い捨てによる資源の浪費をふせぎ、全体としての資源効率の改善にもつながる、だからサーキュラー・エコノミーである、という論理になる。すなわち、サーキュラー・エコノミーで「循環」するものは「モノ」ではなく「価値」なのである。ここが、モノの循環しか考えられていない日本の循環型社会と決定的に異なるところである。

この当初の製造、購入の目的となる「価値」いがいにその青邨やシステムが持っている価値をretained value(残存価値)という。図4は、様々なretained valueをイメージ的に図示したものである。まず自動車から図の下の方に見ていこう。自動車が機能不全になり使えなくなっても、その部品の多くは生きている。それらにはメカ(機構)としての価値が残存している。また、その機構はリマニュファクチャリング等の要素とて再生に用いることで、機能不全さえ改善することができる。さらに劣化が進み個別の機構としての機能さえ失ったとしても、部材として使用する価値が残り、リペアの要素として生かすことができる。さらに形状も崩れるほど劣化してもその成分は変化することはなく、資源としての価値を持つ。いうならば、この資源としての残存価値だけに注目するのが、従来型のリサイクルである。

この当初の製造、購入の目的となる「価値」いがいにその青邨やシステムが持っている価値をretained value(残存価値)という。図4は、様々なretained valueをイメージ的に図示したものである。まず自動車から図の下の方に見ていこう。自動車が機能不全になり使えなくなっても、その部品の多くは生きている。それらにはメカ(機構)としての価値が残存している。また、その機構はリマニュファクチャリング等の要素とて再生に用いることで、機能不全さえ改善することができる。さらに劣化が進み個別の機構としての機能さえ失ったとしても、部材として使用する価値が残り、リペアの要素として生かすことができる。さらに形状も崩れるほど劣化してもその成分は変化することはなく、資源としての価値を持つ。いうならば、この資源としての残存価値だけに注目するのが、従来型のリサイクルである。

5.サーキュラー・エコノミーを超えて

このように従来の価値観や経済システムをも変えようとしているサーキュラー・エコノミーであり、日本型の与えられた経済環境の中での問題解決を追求する視点としては、多くを学ばなければならない。しかし、資源効率やサーキュラーエコノミーが施策として受け入れられてきた背景に、欧州の衰退からの脱却という動機づけがある以上、サーキュラーエコノミーをそのまま我々が取り入れたり、世界に広めていくことは危険である。

図5は、筆者がヨーロッパで開催されたResource Forumの国際会議で、ヨーロッパの資源関係のオピニオンリーダー達と交わしたヨーロッパのサーキュラーエコノミーと日本の循環型社会の違いを表した図である。日本の循環型社会は製造者、消費者、リサイクラーが役割分担をして廃棄物の減量を推し進めている。それに対しEUのサーキュラーエコノミーは、多様な循環の創出に力点を置くが、製造者が系外に締め出され、最終的な廃棄物のフローはリサイクルメジャーが受け止めるにしても、それが製造まで循環していないもということを指摘したものである。そして製造者が外に置かれることで、マテリアル税や有害物質忌避などの議論が非関税障壁になりやすいものにもなっている。さらにそれは認証制度を通じて、ヨーロッパのシステムにフレンドリーな製造者のふるい分けにもつながるのではないかという指摘である。いうならば、サーキュラーエコノミーはアメリカ・ファーストならぬヨーロッパ・ファーストの側面も持つのである。

図5は、筆者がヨーロッパで開催されたResource Forumの国際会議で、ヨーロッパの資源関係のオピニオンリーダー達と交わしたヨーロッパのサーキュラーエコノミーと日本の循環型社会の違いを表した図である。日本の循環型社会は製造者、消費者、リサイクラーが役割分担をして廃棄物の減量を推し進めている。それに対しEUのサーキュラーエコノミーは、多様な循環の創出に力点を置くが、製造者が系外に締め出され、最終的な廃棄物のフローはリサイクルメジャーが受け止めるにしても、それが製造まで循環していないもということを指摘したものである。そして製造者が外に置かれることで、マテリアル税や有害物質忌避などの議論が非関税障壁になりやすいものにもなっている。さらにそれは認証制度を通じて、ヨーロッパのシステムにフレンドリーな製造者のふるい分けにもつながるのではないかという指摘である。いうならば、サーキュラーエコノミーはアメリカ・ファーストならぬヨーロッパ・ファーストの側面も持つのである。

これば、東南アジアやアフリカへの展開を考えた場合に大きな問題になる。ヨーロッパは物質や製品の生産国からそれを利用、消費する立場に代わろうとしており、その観点での資源効率の向上が目指される。それに対してアジア、アフリカはこれからの世界の生産を担う国々である。そこに製造者を外に置いたかたちでサーキュラー・エコノミーが持ち込まれることは、アジア・アフリカにとっても世界にとっても不幸なことになるだろう。

そもそもCircular Economyに匹敵する考えは以前からもあった。日本の学術会議は2000年の6月に第17期学術会議物質創製工学研究委員会のもとに「資源生産性とその向上の方向性に関する委員会」を金属材料専門委員会報告書「材料の21世紀へのストラテジ―」の中に盛り込んだ。その中で打ち出されたものが「マテリアル・リース」であり、そこでは図6のように大量生産、大量消費、大量廃棄の20世紀型のマテリアルフローから、消費者にモノを与えるのではなくサービスを提供し、そのサービスの媒体である製品や機器はサービスの提供者が管理し、循環させる構想を打ち出していた。しかも、そこで示されているリユース、リペア等の例示は、欧州のcircular Economyとほとんど変わらないものであつた。

そもそもCircular Economyに匹敵する考えは以前からもあった。日本の学術会議は2000年の6月に第17期学術会議物質創製工学研究委員会のもとに「資源生産性とその向上の方向性に関する委員会」を金属材料専門委員会報告書「材料の21世紀へのストラテジ―」の中に盛り込んだ。その中で打ち出されたものが「マテリアル・リース」であり、そこでは図6のように大量生産、大量消費、大量廃棄の20世紀型のマテリアルフローから、消費者にモノを与えるのではなくサービスを提供し、そのサービスの媒体である製品や機器はサービスの提供者が管理し、循環させる構想を打ち出していた。しかも、そこで示されているリユース、リペア等の例示は、欧州のcircular Economyとほとんど変わらないものであつた。

ただ。このようなシステムを材料があたかもリースされているかのように管理され循環されるということで「マテリアル・リース」と名付けたように、あくまで物質中心の循環のとらえ方であったところにひとつの限界があった。さらに、このシステムを構築するモチベーションをシステムの中の合理性に求め、Circular Economyにみられるような持続可能性に向けた金融などの動きと連動させるダイナミックスさにかけたところが、これが循環型社会や材料リサイクル系の研究者の範囲にとどまり、社会的なインパクトを与えるに至らなかった原因といえる。しかし、図6で重要なことは「製造」を物質の循環の一環として組み込んでいることである。それにより「製造」は提供すべきサービスを担う物質的基礎を与えることになる。「製造」は「資源」と直接つながっている。資源効率の向上は「製造」をその枠組みに組み込むことによって初めて達成される。

EUのサーキュラーエコノミーのもう一つの弱点は廃棄物の発生・処理に関する甘さである。サーキュラーエコノミーの必要性を訴えるときにアフリカのE-wasteに触れられるケースが多い、しかし、このアフリカのE-wasteの問題はリサイクル自体よりも、雇用・労働条件の適正化、法律の順守、周辺環境の配慮など、一般の企業として当然のことがより多く盛り込まれている。これは、主としてヨーロッパの問題意識がアフリカのE-waste問題に向いており、その現時点でのインフォーマル・セクターに対して、ヨーロッパと正規に取引できるイクイバレント・パートナーを求めており、このガイドラインはそのための認証に使おうとする意図が読み取られる。そうした場合、実際のe-waste問題の解決やリサイクルの促進は後景に追いやられることになる。

EUのサーキュラーエコノミーのもう一つの弱点は廃棄物の発生・処理に関する甘さである。サーキュラーエコノミーの必要性を訴えるときにアフリカのE-wasteに触れられるケースが多い、しかし、このアフリカのE-wasteの問題はリサイクル自体よりも、雇用・労働条件の適正化、法律の順守、周辺環境の配慮など、一般の企業として当然のことがより多く盛り込まれている。これは、主としてヨーロッパの問題意識がアフリカのE-waste問題に向いており、その現時点でのインフォーマル・セクターに対して、ヨーロッパと正規に取引できるイクイバレント・パートナーを求めており、このガイドラインはそのための認証に使おうとする意図が読み取られる。そうした場合、実際のe-waste問題の解決やリサイクルの促進は後景に追いやられることになる。

このようにみるとサーキュラーエコノミーは、環境問題として最も重要な資源から製造の流 れ、そして不要物から廃棄物の流れという、将に地球環境圏と人間経済圏の界面の部分があいまいであると言わざるを得ない。いうならば図8のように、真中の循環は進めるものの、地球環境との入り口と出口の二者はあまり配慮されていないものになる

れ、そして不要物から廃棄物の流れという、将に地球環境圏と人間経済圏の界面の部分があいまいであると言わざるを得ない。いうならば図8のように、真中の循環は進めるものの、地球環境との入り口と出口の二者はあまり配慮されていないものになる

6.マルチ・バリュー循環

CEによるdematerialization経済が果たしてグローバルなものとして妥当なものか、この点を注意して議論する必要がある。それはモノづくり社会からストック活用社会へ転換ともいえる。「成熟」した欧州がその枠の中で生き伸びることはできるかもしれないが、世界的な資源効率の向上を考えれば、いまだモノを必要としている人々は膨大な量であり、それに応える資源効率の向上にはつながらない。すなわち、徹底した脱物質化としてモノから離れるのではなく、モノを効果的に生み出し、使い、廃棄していくのかがきちんと提案されねばならない。

それゆえ、筆者は、CEの「今あるもの:stock」をしっかり使っていくという積極面を生かしつつ、生産・廃棄の段階を含めた「生み出され死にゆくもの:flow」もしっかりと管理して、グローバルな資源効率の向上を目指すものとして広域マルチ・バリュー循環を提唱するのである。

CEから学ぶべきものの一番は、使用済みの製品の持つ残存価値(retained value)である。RRRDRはその典型的な取り組みである。表1にRRRDRとリサイクルを整理してみた。ここで重要になるのは残存価値の使用価値である。それはその製品をどこまで保証かるかにかかっている。その視点から、マルチバリュー循環の階層の順番を以前のものから変更している。

このRRRDRの階層の変更より重要なものは、上下につついた矢印である。CEでもdurability(耐久性)やbuild to last(しっかりしたものを作る)が重要視されているが、モノづくりの立場からの資源生産性の向上がそこに貫かれねばならない。また、循環による経済活性は重要であるが、「形あるものは必ず壊れる」の言葉通り不要物・廃棄物は必ず発生する。その廃棄物の減量、ゼロエミッションを目指すことが組み込まれねばならない。

このRRRDRの階層の変更より重要なものは、上下につついた矢印である。CEでもdurability(耐久性)やbuild to last(しっかりしたものを作る)が重要視されているが、モノづくりの立場からの資源生産性の向上がそこに貫かれねばならない。また、循環による経済活性は重要であるが、「形あるものは必ず壊れる」の言葉通り不要物・廃棄物は必ず発生する。その廃棄物の減量、ゼロエミッションを目指すことが組み込まれねばならない。

その視点で、recycleも多階層にしている。物性上の素材性の高いものをできれば水平に利用する素材リサイクル、レアメタルや貴金属など成分を取りだす成分リサイクル、そして必ず発生する残存物を社会インフラなどに活用し地球環境への還流を極力なくす残余物リサイクルである。

このようにモノから離れるのではなくモノを徹底的に活かして管理・保証して資源効率の改善をはかるのがマルチバリュー循環の目指す方向である。

これによってLCAも大きく変わらねばならない。ライフサイクルは「揺り籠から墓場」のリニアではなく、多重に機能単位をまたぐまさにサイクルになる。境界条件も既存の社会共有体を以下に活用するかという視点で拡張されざるを得ない。そして何よりも最終目標である資源効率の指標化が求められている。筆者は以前から関与物質総量TMRに注目しているが、持続可能性との関連づけなどの展開が期待されている。

7. マルチバリュー循環とリサイクル

サーキュラー・エコノミーにおいてもリサイクルはそのすべてではないが他の多様な循環を支える不可欠な要素である。マルチバリュー循環においてもそのリサイクルの役割は変わらない。図9にもどって、リマニュファクチャリングやリファービッシュの下を支えるリサイクルのフローがある。これはリマニファクチュアにしろリファービッシュにしろ劣化した不要部分が発生するわけで、その部分はリサイクルとして残存した資源価値を取り出すことになる。様々な価値のベースには資源価値があり、そこにリサイクルがあるのである。

そのリサイクルの果たすべき役割は実は一様ではない。資源価値を元素や化合物などの成分にまで還元することなく、むしろ成形性さえ与えれば成分構成をあまり変化させることなく使用することのできるマテリアル価値ともいうべきものがある。これは鉄、アルミ、プラスチック、紙、ガラスなどである。これらのリサイクルは基本的に希釈型のサイクルとして、不純物や劣化物を健全なバージン材で希釈して行われるものである。これは従来の大量リサイクルの概念に近いのでマテリアル・リサイクルとしておこう。

そのリサイクルの果たすべき役割は実は一様ではない。資源価値を元素や化合物などの成分にまで還元することなく、むしろ成形性さえ与えれば成分構成をあまり変化させることなく使用することのできるマテリアル価値ともいうべきものがある。これは鉄、アルミ、プラスチック、紙、ガラスなどである。これらのリサイクルは基本的に希釈型のサイクルとして、不純物や劣化物を健全なバージン材で希釈して行われるものである。これは従来の大量リサイクルの概念に近いのでマテリアル・リサイクルとしておこう。

いまひとつは、まさに元素などの成分を抽出する原料として価値を取り出すリサイクルである。このリサイクルは基本的に不要物の中から有用成分を抽出する形で行われ、主に貴金属やレアメタルに対して行われる。これを成分を活かすリサイクルとしてサブスタンス・リサイクルと呼ぼう。

このサブスタンス・リサイクルでは抽出物より大量の廃棄物が発生する。またマテリアル・リサイクルにおいても製品に含まれる目的外素材が不要物として残る。これらを最終処分に処するのではなく、安定化させて何らかの使用価値を持つ有形物にしていく、これがレジデュー・リサイクルである。このレジデュー・リサイクルこそがマルチバリュー循環の最底辺を支えるものである。先に見たように日本の循環型社会は廃棄物の減量化を重要課題として進められてきた。それゆえに、日本のリサイクルではこのレジデュー・リサイクルが必然的にセメント化などの形て組み込まれている。このレジデュー・リサイクルなしでリサイクルを進めても廃棄物が増大しE-wasteのような問題になっていくだけである。

実は、2020年の東京オリンピックのメダルをリサイクル原料でつくるのだが、その際にどのようなリサイクル率を注目するかが問題になる。必要量をすべてリサイクルで賄う供給率100%が大前提になるが、欧米的な視点では、できたメダルに天然素材が全く含まれていないリサイクル材含有率100%が注目される。しかし、環境への影響を考えるならば、回収したものを100%利用し廃棄物を出さないことこそが重要となる。それがゼロ・エミッション型のリサイクルである。これは金属の場合には天然鉱石の処理と共存したリサイクルで行われるケースが多いが、供給率100%が担保している限り天然資源の削減量は同じであり、廃棄物の発生量はまさに利用率にかかっている。このような利用率100%のリサイクルを組めることも日本が世界に発信すべき優れた技術である。

実は進んであると思われている抽出型のリサイクル、すなわちサブスタンス・リサイクルにこそ解決すべき問題が多い。まずひとつに現行のサブスタンス・リサイクルはサブスタンスのもつ価値を有効に引き出していない。よく、リサイクルにはレジデュー・リサイクルのような廃棄物の減量型(図11の下)と、資源利用と思われているリサイクル(図11の中)があるとされるが、実は資源利用といっても汎用材としての低い価値の利用で満足している場合が多い。本来ならばハイテク原料など価値の高い素材の原料とし生かすべきところが、利材的な扱いで動いている。これは資源の視点のりさいくるというより、お金に換える換金リサイクルであったといってよい。これからのサブスタンス・リサイクルは高付加価値として使用できる用途に合致したような忌避物質の会費などを考慮したファイン・ケミカル原料としてのリサイクルを目指す必要がある。

実は進んであると思われている抽出型のリサイクル、すなわちサブスタンス・リサイクルにこそ解決すべき問題が多い。まずひとつに現行のサブスタンス・リサイクルはサブスタンスのもつ価値を有効に引き出していない。よく、リサイクルにはレジデュー・リサイクルのような廃棄物の減量型(図11の下)と、資源利用と思われているリサイクル(図11の中)があるとされるが、実は資源利用といっても汎用材としての低い価値の利用で満足している場合が多い。本来ならばハイテク原料など価値の高い素材の原料とし生かすべきところが、利材的な扱いで動いている。これは資源の視点のりさいくるというより、お金に換える換金リサイクルであったといってよい。これからのサブスタンス・リサイクルは高付加価値として使用できる用途に合致したような忌避物質の会費などを考慮したファイン・ケミカル原料としてのリサイクルを目指す必要がある。

受容側を意識したファイン・ケミカル原料としてのリサイクルを進めるには、安定供給が求められる。安定供給はリサイクルの弱点の一つであり、高価値のサブスタンス・リサイクル、すなわちファイン・ケミカル・リサイクルを目指すには忌避物質の回避とともに克服すべきもう一つの課題である。

この解決策の一つが都市鉱山備蓄である。現在の備蓄は製錬した金属の形で行われているが、それを精錬原料としての中間物の形で蓄積しておくという方式である。ここに量的バッファを設けることで大量処理と安定供給を可能としていくのである。ひとつのネックとして中間品とともに有害物を含む廃棄物が蓄積されることが懸念される。しかし近年、分離・選別技術が著しく向上しており、この技術をさらに伸ばせば高い品質管理の下での中間物備蓄が有効になろう。また、それにより、国際的に電子基板等の有効資源をバーゼル条約の枠内で日本に持ってきてファインケミカル・リサイクルの国際的中軸としての日本の位置を確立することもできる。

この解決策の一つが都市鉱山備蓄である。現在の備蓄は製錬した金属の形で行われているが、それを精錬原料としての中間物の形で蓄積しておくという方式である。ここに量的バッファを設けることで大量処理と安定供給を可能としていくのである。ひとつのネックとして中間品とともに有害物を含む廃棄物が蓄積されることが懸念される。しかし近年、分離・選別技術が著しく向上しており、この技術をさらに伸ばせば高い品質管理の下での中間物備蓄が有効になろう。また、それにより、国際的に電子基板等の有効資源をバーゼル条約の枠内で日本に持ってきてファインケミカル・リサイクルの国際的中軸としての日本の位置を確立することもできる。

8.まとめのひとこと Mottainaiの経済化

基本はRRRDRおよびリサイクルも含めMottainai の経済化が広域マルチバリュー循環の鍵である。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません