『日本発 広域マルチバリュー循環』(LCA学会2018/3)

1. 広域マルチバリュー循環とは

広域マルチバリュー循環(MVC)とは、欧州のサーキュラー・エコノミー(CE)の使用済み製品の残存価値を活かし資源効率の改善を図るという発想を受けつつ、信頼性あるモノづくりとゼロエミッションという我が国のモノにかかわる管理能力を付加した資源生産性の高い循環システムとして筆者らが世界発信しようとしている概念である。従来の循環型社会は廃棄物の減量と資源価値のみの回収に終始していたが、製品として残存している機能を活用するシステムづくりがカギとなる。RRDR(リマニュファクチャリング、リファービッシュ、リペア、ダイレクト・リユース)の取り組みはその典型である。リサイクルはそのような残存価値循環システムを支えるものとして位置づけられるが、材料価値を維持もしくはアップグレードするマテリアル・リサイクル。資源価値を回収するサブスタンス・リサイクルさらに、残存物の負の価値状態を解消するレジデュー・リサイクルに性格わけして相互がリユースやリマニュファクチャリングと連携して位置付けられていく必要がある。

本稿では、まずそま原点である資源効率(もしくは資源生産性)について述べ、従来の循環型との差異を明らかにしつつ、CEからMVCへの進化のポイントについて述べる。

2. 資源効率

資源効率は、いまだ中国の生産量さえ低かった1990年代に鉱物、エネルギー、水、土地などの天然資源の消費量の爆発的増大とそれに伴う人工物や廃棄物の半戦に対してUNEP等が中心となって掲げてきた課題である。我が国も循環型社会基本計画のなかに資源生産性指標を取り上げ、三指標のひとつとしてモニタリングしてきた。またその資源生産性(資源効率)目標としてどこまで脱物質化(demateriualization)を進めるかとして、factor2,factor4等の目標議論が国際的に行われてきた。

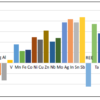

図1に示すのは当時筆者が提案したTMRベースでのfactor8目標の議論である。また日本の学術会議の中にも資源生産性委員会ができ、現在のCEのカギとなっているサービサイジングに注目したマテリアル・リース・システムが2002年にはすでに提唱されていた。

その後も欧州では資源効率の追及が進んだのに対して、我が国は経団連が資源生産性目標の提示に反対し、環境白書からも資源生産性のデータが記載されなくなるなど議論が後継に置かれている。そのため日本は2010年頃を境に資源生産性は停滞しているのに対し、欧州は平均でも日本を上回って資源生産性を伸ばしており、イタリアに至ってはここ15年間で倍以上の資源生産性の向上を達成している。

3 サーキュラー・エコノミー

2015年に打ち出された欧州のサーキュラー・エコノミーはこの資源効率追求の延長線上として見ておく必要がある。そしてそれは経済に置けるDematerializationを一層押し広げようとする動きである。初期の欧州の脱物質化はグローバリセーションの中でモノ売りのビジネスから金融への転換という形で展開していたが2008年のリーマンショックで打撃を受け、より自らの資産に基づいたシステムの方向性が検討されていった。その代表的な方向性がCEであると見て取ることができる。

そう位置付けるとCEのアンチテーゼは大量生産・大量消費による経済活性化との決別、すなわちモノを大量に提供することによって利得を上げるシステムの代替を探っているのである。ゆえに「モノ」から「コト(サービス)」への転換は手段ではなく、経済の軸のシフトなのである。

その目で見ると従来型の循環型社会のなんと矮小なことか、リサイクルをしてもその原材料である物質としてしか対象製品が持っていた価値を回収することができない。従来型の循環型社会の経済モチベーションはあくまでモノの取引に引きずられたものりでしかない。徹底したdematerialization経済、これがCEサーキュラー・エコノミーの目指すものであるといえる。そしてそこではモノを生産したり持ち込んだりして提供することではなく、今あるストックを活用することで経済的付加価値を与えようとする。

4 マルチ・バリュー循環

CEによるdematerialization経済が果たしてグローバルなものとして妥当なものか、この点を注意して議論する必要がある。それはモノづくり社会からストック活用社会へ転換ともいえる。「成熟」した欧州がその枠の中で生き伸びることはできるかもしれないが、世界的な資源効率の向上を考えれば、いまだモノを必要としている人々は膨大な量であり、それに応える資源効率の向上にはつながらない。すなわち、徹底した脱物質化としてモノから離れるのではなく、モノを効果的に生み出し、使い、廃棄していくのかがきちんと提案されねばならない。

それゆえ、筆者は、CEの「今あるもの:stock」をしっかり使っていくという積極面を生かしつつ、生産・廃棄の段階を含めた「生み出され死にゆくもの:flow」もしっかりと管理して、グローバルな資源効率の向上を目指すものとして広域マルチ・バリュー循環を提唱するのである。

CEから学ぶべきものの一番は、使用済みの製品の持つ残存価値(retained value)である。RRRDRはその典型的な取り組みである。表1にRRRDRとリサイクルを整理してみた。ここで重要になるのは残存価値の使用価値である。それはその製品をどこまで保証かるかにかかっている。その視点から、マルチバリュー循環の階層の順番を以前のものから変更している。 このRRRDRの階層の変更より重要なものは、上下につついた矢印である。CEでもdurability(耐久性)やbuild to last(しっかりしたものを作る)が重要視されているが、モノづくりの立場からの資源生産性の向上がそこに貫かれねばならない。また、循環による経済活性は重要であるが、「形あるものは必ず壊れる」の言葉通り不要物・廃棄物は必ず発生する。その廃棄物の減量、ゼロエミッションを目指すことが組み込まれねばならない。

その視点で、recycleも多階層にしている。物性上の素材性の高いものをできれば水平に利用する素材リサイクル、レアメタルや貴金属など成分を取りだす成分リサイクル、そして必ず発生する残存物を社会インフラなどに活用し地球環境への還流を極力なくす残余物リサイクルである。

このようにモノから離れるのではなくモノを徹底的に活かして管理・保証して資源効率の改善をはかるのがマルチバリュー循環の目指す方向である。 これによってLCAも大きく変わらねばならない。ライフサイクルは「揺り籠から墓場」のリニアではなく、多重に機能単位をまたぐまさにサイクルになる。境界条件も既存の社会共有体を以下に活用するかという視点で拡張されざるを得ない。そして何よりも最終目標である資源効率の指標化が求められている。筆者は以前から関与物質総量TMRに注目しているが、持続可能性との関連づけなどの展開が期待されている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません