再資源化高度化法について、特に廃掃法の特例とリユースの促進の視点から

再資源化高度化法について、特に廃掃法の特例とリユースの促進の視点から

内容

はじめに 1

1. 再資源化高度化法の特徴 2

2. 廃棄物処理法との比較 4

3. 廃掃法とは何だったか 5

4. 廃掃法のもつ問題点 6

5. 再資源化高度化法による廃掃法の例外規定の適用 13

6. 新たなサーキュラーエコノミー型ビジネス展開の可能性 17

7. 多様な経済主体のリサイクル参画 20

8. 「再生資源の高度化」とは 22

おわりに 23

はじめに

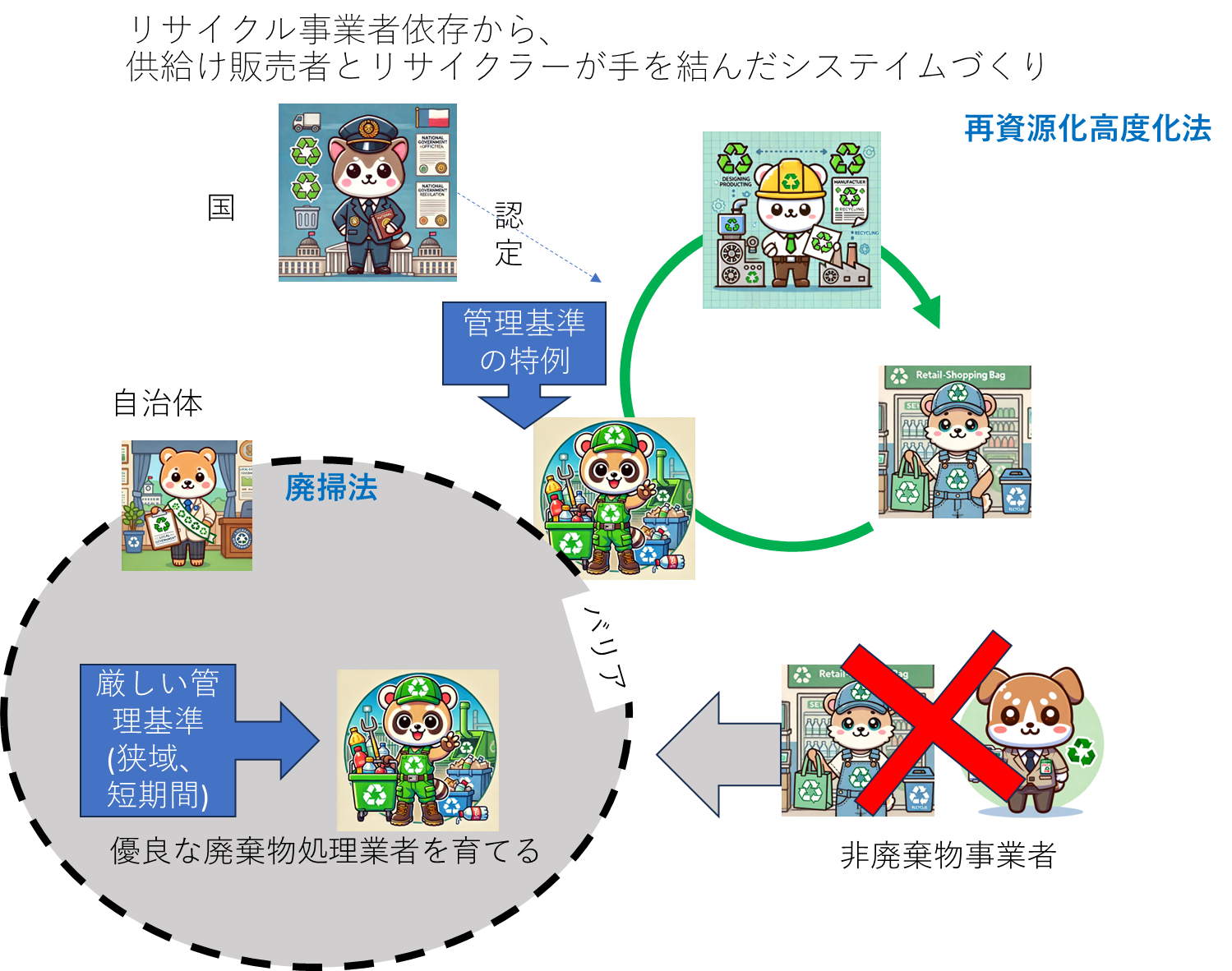

近年、サーキュラーエコノミーの実現に向けた動きが急速に進展している。我が国においても、従来の「大量生産・大量廃棄」の経済構造を見直し、資源の有効活用と循環利用を柱とする新たな経済社会への移行が求められている。そのためには、従来の廃掃法を中心とした制度だけでは限界があり、新たな法的枠組みの整備が不可欠であった。こうした背景のもと、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」、すなわち再資源化高度化法が制定されたことは、資源循環政策の大きな転換点である。

本法律は、単に廃棄物を「処理」するという従来の視点にとどまらず、製品の使用後においても、それを再び価値ある資源として位置づけ、「使える」形で社会に戻すことを目的としている。その際、廃掃法の枠を超えた「許可不要」の再資源化が可能となる制度設計は、リサイクル産業の新たな展開を大きく後押しするものであるといえよう。また、製造業、販売業、自治体、さらには市民に至るまで、多様な経済主体を巻き込んだ「高度な再資源化」の実現をめざすこの法制度の意義は、循環型社会の推進において極めて大きいものといえる。

以下、其の法律の特徴を整理し、そこから可能となる新たなビジネスモデルに思いを馳せ、再度、この法律の要点について述べていこう。

1. 再資源化高度化法の特徴

まず「再資源化高度化法(正式名称:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)」の特徴を列挙してみる。

再資源化高度化法の特徴

1. 国の基本方針に基づく施策の総合的推進

国が資源循環の促進に向けた施策を総合的・計画的に進める。

– 該当条文:第4条

– 文言:「国は、基本方針に基づき、資源循環の促進のための施策を総合的かつ計画的に講ずるものとする。」

2. 特定品目に対する高度再資源化事業計画の認定制度

製造業者・販売業者・リサイクル事業者等が、高度な再資源化を行うための計画について、主務大臣の認定を受けられる制度を設けている。

– 該当条文:第6条

– 文言:「事業者は、高度再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。」

3. 認定計画に基づく廃棄物処理法の特例措置(許可不要)

認定を受けた者は、廃棄物処理法に基づく許可を受けることなく、再資源化事業を行うことができる。

– 該当条文:第13条

– 文言:「廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず…許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って…再資源化を業として実施することができる。」

4. 高度化目標の設定と達成状況の報告義務

認定事業者は、再資源化の高度化目標を設定し、その達成状況について定期的に報告する義務がある。

– 該当条文:第9条

– 文言:「認定事業者は、認定高度再資源化事業計画に掲げた高度化目標の達成状況について、毎事業年度終了後、主務大臣に報告しなければならない。」

5. 事業計画の変更・改善命令・認定取消の規定

計画内容に重大な変更があった場合や、基準に適合しなくなった場合には、変更届出、改善命令、認定の取消が可能である。

– 該当条文:第10条・第11条

– 文言:

– 第10条「認定事業者は、その計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。」

– 第11条「主務大臣は、認定高度再資源化事業計画に適合しなくなったと認めるときは、その改善を命ずることができる。」

6. 国による技術的・財政的支援の明記

国は、認定事業者に対して技術的助言や情報提供等の支援を行うよう努める。

– 該当条文:第16条

– 文言:「国は、認定高度再資源化事業を円滑に実施するため、資金の供給、技術的助言、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。」

7. 関係自治体・関係機関との連携の明記

国だけでなく、地方公共団体や関係機関も再資源化高度化に資する取組を促進すべき責務を負う。

– 該当条文:第5条

– 文言:「地方公共団体は、…その区域の特性に応じて、資源循環の促進のための施策を講ずるよう努めるものとする。」

このように、再資源化高度化法は、廃棄物処理法の枠組みの例外を認定制度によって明確に設け、制度的な柔軟性をもって高度な再資源化事業を推進しようとする点に特徴がある。また、資源循環政策における国の役割を強化し、再資源化の質と量の両面での底上げを図る制度として、近年の循環経済政策における中核的な法的位置づけを持つものである。

特に注目されるのが、3にあげた13条の廃棄物処理法の特例措置である。

第13条(廃棄物処理法の特例)

認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る)を業として実施することができる。

この条文が意味するのは、事業者が国の認定を受けて「高度再資源化事業計画」に則って実施する限り、通常であれば必要となる廃棄物処理法上の許可(第7条=収集・運搬業、第14条=処分業)を取得せずに事業を行える、というものである。これにより、「廃棄物か資源か」の曖昧な法的位置づけに悩まされていた現場に対して、明確な制度的例外措置が与えられ、法的リスクを回避しながら資源循環事業を行える道が開かれる。これが再資源化高度化法における中核的な特徴の一つである。

2. 廃棄物処理法との比較

再資源化高度化法における最大の特徴の一つは、廃棄物処理法の一部規定(収集運搬・処分の許可要件)を適用除外とする特例措置を認定事業者に対して設けている点である。

本来、廃棄物を収集・運搬・処理するには、廃棄物処理法第7条および第14条に基づく都道府県知事等の許可が必要であり、この許可要件は厳格に運用されてきた。これは不適正処理による環境・衛生リスクの回避を目的とした制度的防壁である。

しかし、再資源化を高度に推進するという政策目的から、一定の認定を受けた者については、当該許可を不要とする特例を設けることで、資源循環型ビジネスの障壁を下げている。

この特例は再資源化高度化法第13条に明示されており、「認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法による許可を受けずに、認定計画に従って再資源化を行うことができる」とされている。これらを比較表でみてみよう。

項目 廃棄物処理法(通常) 再資源化高度化法における特例 該当条文(特例側) 文言(抜粋)

許可の必要性 廃棄物の収集・運搬には第7条による許可、処分には第14条の許可が必要 認定事業者は許可不要 第13条 「…廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず…許可を受けないで…再資源化…できる」

対象となる者 すべての廃棄物処理業者 認定高度再資源化事業者に限る 第6条・第13条 「主務大臣の認定を受けた…」「認定高度再資源化事業計画に従って…」

再資源化の自由度 原則として廃棄物の処理に限定される 使用済製品の高度再資源化を自らの設備等で実施可能 第13条 「…再資源化を業として実施することができる」

根拠法 廃棄物の適正処理を目的とする 資源循環の高度化を目的とする 全体構造 ―

________________________________________

このように、再資源化高度化法による廃掃法の特例は、廃棄物処理の許可制度を一部解除することで、適切な管理の下で高度な再資源化の事業化を可能にする制度である。従来の廃棄物処理制度と循環経済政策の間に存在した制度的ギャップを埋める試みと位置付けることができる。

3. 廃掃法とは何だったか

廃掃法「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の歴史的意義は、以下のように整理できる。

1. 高度経済成長に伴うごみ問題への制度的対応(1970年制定)

o 急増した都市ごみや産業廃棄物への対応として、清掃法と産業廃棄物関係法令を統合・強化。

2. 不法投棄・公害問題への対応

o 1970年代の公害・環境問題の深刻化により、法制化を通じて企業活動への規制を強化。

3. 廃棄物から資源への転換の土台形成

o 1990年代以降、循環型社会形成基本法などと連携し、リサイクルや再資源化推進の基盤に。

4. 国・地方自治体・企業・国民の責務の明文化

o 従来の行政依存型から、社会全体で廃棄物処理に取り組むという意識の転換を促した。

5. 環境基本法(1993)との連携

o 環境保全全体の法律体系の中で、廃棄物分野の基本法的位置付けを担う。

また、具体的に果たしてきた役割は大きく、それを整理すると以下のように言える。

1. 廃棄物の適正処理の義務化

o 不法投棄や環境汚染を防ぐため、排出者・処理業者に対して廃棄物処理の適正な実施を義務づけ。

2. 一般廃棄物と産業廃棄物の明確な区分

o 処理責任の所在を明確にし、行政と事業者の役割分担を明らかに。

3. 公衆衛生の確保

o ごみの不衛生な放置や野焼きによる健康被害を防ぎ、清潔な生活環境を保持。

4. 廃棄物処理業の許認可制度の導入

o 処理業者に許可制を導入し、質の高い業者による適正処理を確保。

5. 収集・運搬・保管・処分の工程ごとの規制

o 各段階での適正な管理を求めることで、処理プロセス全体の信頼性を高めた。

特に、以下のリサイクル関連法は、いずれも廃掃法の枠組み(廃棄物の定義、処理責任、許可制度、トレーサビリティ等)を応用・発展させて成立した:

• 容器包装リサイクル法(1995年)

• 家電リサイクル法(2001年)

• 建設資材リサイクル法(2000年)

• 食品リサイクル法(2000年)

• 自動車リサイクル法(2002年)

• 小型家電リサイクル法(2013年)

• 使用済製品等の再資源化促進に関する法律(2022年)

• 資源循環促進法(2022年)

これらの法律は、廃掃法の概念を拡張し、廃棄物を「資源」と捉え直す視点を導入したものであり、廃掃法の枠組みをベースにして製品別・業種別に再資源化を義務づけてたものである。

4. 廃掃法のもつ問題点

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)は、1954年に制定された清掃法を前身とし、1970年に大幅改正されて現在の形となった。高度経済成長期における都市ごみの急増や産業廃棄物の不法投棄といった公害的状況を背景に、衛生の確保と環境保全を主眼に制定された点に意義がある。しかし、サーキュラーエコノミーの時代において、資源循環や再利用(リユース)・再生利用(リサイクル)を主軸とした資源戦略が求められる中で、廃掃法は「廃棄物」の処理を前提とする仕組みであり、資源としての利活用に制度的障壁を残している。すなわち、廃掃法が一度「廃棄物」とみなすと、それをリサイクルやリユースしようとする場合にも厳しい規制が課されるため、新たな価値創出のための資源活用が制限される。また、貯蔵や広域的な収集・運搬についても制限が多く、欧州等で展開されているような柔軟な資源循環モデルの導入を阻む構造がある。廃掃法の「処理中心」思想がサーキュラーエコノミー時代と齟齬を来している点が歴史的限界として浮かび上がってきていた。

例えば小型家電リサイクルを例に取れば、日本の廃棄物処理法(廃掃法)において、小型家電を含む特定の廃棄物を収集、保管する際の規定があり、具体的な保管期間や量については、以下のようなポイントが示されている:

1. 保管期間の制限

o 小型家電リサイクル法では、小型家電のリサイクルを目的とした収集・運搬・保管についても規定があり、一般的には法律や自治体の条例により、収集された廃棄物の保管期間には制限が設けられている。具体的な期間は自治体ごとに異なることがあるが、通常は数ヶ月程度に設定されている。

2. 保管場所の条件

o 廃棄物の保管場所は、環境汚染を防ぐために適切に管理される必要がある。これには、漏洩や飛散を防ぐための設備や、安全な取り扱いを保証するための措置が含まれる。

3. 数量の制限

o 保管できる廃棄物の量にも制限がある。例えば、一定の量を超える場合には特別な許可が必要となることがある。

4. 定期的な報告

o 多くの自治体では、廃棄物の収集・保管・処理に関する情報を定期的に報告する義務がともなう。これは、適切な管理を促進し、違法な廃棄物処理を防止するためである。

また、日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づき、ヨーロッパやアメリカでは可能であるが、日本では制約を受けるリサイクルに関する事項をあげてみる。

1. リサイクルプロセスの規制の厳しさ:

o 日本では、廃棄物の処理に関する規制が非常に厳格であり、特定のリサイクルプロセス(例:化学処理や高温焼却など)に対して許可が必要。このため、ヨーロッパやアメリカで一般的に行われているリサイクル手法が、日本では簡単に導入できない場合がある。

2. 廃棄物の輸出入の制限:

o 日本の法律では、廃棄物の輸出入に対して厳しい規制が設けられており、廃棄物を他国に送ってリサイクルすることが難しい。ヨーロッパやアメリカでは、廃棄物の国際的な輸送とリサイクルがより自由に行われており、これが日本でのリサイクル事業の制約となることがある。

3. 広域的な廃棄物収集の制限:

o 廃掃法では、廃棄物収集の範囲が地域に限定されることが多く、広域的な収集やリサイクルが難しい場合がある。ヨーロッパやアメリカでは、広域的な廃棄物収集システムが整備されており、大規模なリサイクル施設への廃棄物供給が可能。

4. リサイクル施設の設置と運営の規制:

o 日本では、リサイクル施設の設置と運営に関して多くの規制があり、特に都市部では新しい施設の設置が難しい。これに対し、ヨーロッパやアメリカでは比較的簡単に新しいリサイクル施設を設置できることが多く、リサイクル事業の拡大が容易。

5. 消費者からのリサイクル品回収の制限:

o 日本の法律では、家庭からのリサイクル品の回収に関する規制が厳しく、回収可能な廃棄物の種類や方法が制限されている。ヨーロッパやアメリカでは、家庭からの幅広いリサイクル品の回収が奨励されており、日本では難しい多様なリサイクルプログラムが可能。

6. 電子廃棄物の処理に関する規制:

o 日本では、電子廃棄物の処理に関しても厳しい規制があり、特定の処理方法が制限されている。ヨーロッパやアメリカでは、電子廃棄物のリサイクルに関する技術革新が進んでおり、多様な方法でのリサイクルが可能になっている。

これらの制約は、廃掃法の厳格な規定が原因であり、これが日本におけるリサイクル事業の発展を阻む要因ともなっている。

さらに具体的にみてみよう。以下は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づく、リサイクル施設の設置と運営に関する具体的な規制の例である。特に貯蔵期間に関連する事項についても触れる。

1. 廃棄物の貯蔵期間の制限:

o 廃掃法では、廃棄物の貯蔵期間に制限が設けられており、一定期間を超えて貯蔵することが禁止されている。このため、リサイクル施設は迅速に廃棄物を処理しなければならず、長期的な保管が難しい。

2. リサイクル施設の設置場所の制限:

o リサイクル施設の設置においても廃棄物処理施設の視点が適用され、地域の土地利用計画や環境保護基準を遵守する必要があり、都市部や住宅地近くには設置が制限される場合がある。これにより、適切な場所を見つけることが難しくなり、リサイクル事業の拡大が制約されることがある。

3. 施設の安全基準と環境規制:

o リサイクル施設の運営にも廃棄物処理の扱いで、厳格な安全基準と環境規制が適用される。これには、有害物質の取り扱いや排出ガスの管理、騒音対策などが含まれ、これらを満たすために高額な設備投資が必要となる場合がある。

4. 貯蔵容量の制限:

o 廃棄物の種類や量によって、施設が貯蔵できる容量が制限されている。特に危険物を含む廃棄物の場合、その取り扱いや貯蔵がさらに厳しく規制されるため、大規模な貯蔵が困難となる。

5. リサイクル施設の運営許可の取得手続きの複雑さ:

o リサイクル施設を運営することは廃棄物処理と同等とみなされ、多くの行政手続きが必要であり、許可取得に時間がかかることが一般的になる。また、許可取得後も定期的な検査や更新手続きが必要となるため、運営の柔軟性が制限される。

6. 施設のモニタリングと報告義務:

o 施設の運営には、廃棄物処理施設として定期的なモニタリングとその結果の報告が義務付けられている。これにより、施設は運営状況を常に監視し、法規制に従っていることを証明しなければならず、管理コストが増す。

これらの規制により、日本ではリサイクル施設の設置と運営が他国に比べて制約されていることが分かる。特に貯蔵期間に関する制限が、廃棄物の効率的な処理やリサイクル活動の妨げとなっている可能性が指摘されている。

リユースにおいては更にこの側面は大きい。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づいて、外国(ヨーロッパやアメリカ)では可能であるが、日本では制約を受けるリユースに関する例を上げると以下のようになる。

1. リユース製品の長期貯蔵:

o 外国での状況: ヨーロッパやアメリカでは、リユース製品を長期間保管し、再販売するためのインフラと法的枠組みが整っている場合が多い。

o 日本での制約: 廃掃法では、廃棄物の長期貯蔵に関する厳しい規制があり、リユース製品の在庫を長期間保管することが難しい場合がある。

2. 使用済み製品のリユース向け回収と再販売:

o 外国での状況: ヨーロッパでは、製品のライフサイクルを延長するために、企業が使用済み製品を回収してリユースまたはリファービッシュ(再製品化)して販売することが一般的。

o 日本での制約: 廃掃法では、使用済み製品を廃棄物として扱うため、その再利用や再販売に関する許可取得が複雑で、リユース事業の展開が制約される。

3. リユース品の国際的な輸送と貿易:

o 外国での状況: アメリカやヨーロッパでは、リユース品の国際的な輸送と貿易が比較的自由で、リユース品の市場がグローバルに広がっている。

o 日本での制約: 廃掃法では、廃棄物の輸出入に対する厳しい規制があり、リユース品としての扱いが難しい場合、国際的な輸送が制限されることがある。

4. 地域コミュニティベースのリユースセンターの設置:

o 外国での状況: ヨーロッパの多くの都市では、地域コミュニティによるリユースセンターが設置され、住民がリユース品を交換・販売するための施設が整ってきている。

o 日本での制約: 廃掃法の規制により、リユースセンターの設置には廃棄物処理業の許可が必要であり、地域レベルでの自主的なリユース活動が制限される。

5. 商業施設内でのリユース品販売:

o 外国での状況: アメリカでは、商業施設内にリユースショップが設置されており、消費者が手軽にリユース品を購入できる。

o 日本での制約: 商業施設内でリユース品を販売するには、廃掃法に基づく許可が必要であり、商業施設の規模や立地によっては許可取得が困難な場合がある。

6. 企業によるリユース製品の自主的回収プログラム:

o 外国での状況: ヨーロッパでは、企業が自社製品のリユースプログラムを自主的に実施し、使用済み製品を回収して再販売することが奨励されている。

o 日本での制約: 廃掃法に基づき、企業が使用済み製品を回収してリユースするためには特別な許可が必要であり、事業展開が制約されることがある。

これらの例は、日本の廃掃法がリユース活動に対して設ける制約により、他国で可能なリユース関連ビジネスの展開が難しくなるケースを示している。

さらに分野ごとに見ていこう。

外国では可能であるが日本では法的制約によってできないプラスチックのリサイクルに関する例をみてみる。

1. プラスチックのケミカルリサイクルの規制

o 外国での状況: アメリカやヨーロッパでは、プラスチック廃棄物を化学的に分解して新たなプラスチックや他の化学品に変換するケミカルリサイクル技術が広く採用されてきている。これにより、低品質のプラスチックも再利用可能になってきている。

o 日本での制約: 廃掃法では、廃棄物の処理方法に厳しい基準があり、化学薬品を使ったリサイクルプロセスは環境影響や安全基準を満たす必要があるため、ケミカルリサイクルの導入が制約されてしまう。

2. プラスチック廃棄物の輸出によるリサイクル

o 外国での状況: ヨーロッパの多くの国では、使用済みプラスチックを発展途上国やリサイクルインフラの整った国に輸出し、そこでリサイクル処理を行うことが一般的におこに割れる。

o 日本での制約: 廃掃法は廃棄物の輸出に対して非常に厳しい制限を設けており、特にリサイクルの目的であっても、輸出には詳細な環境評価と認可が必要で、手続きが非常に煩雑で時間もかかる。

3. バイオプラスチックの生分解促進リサイクル

o 外国での状況: アメリカでは、バイオプラスチックのリサイクルと生分解を促進するための特殊な施設が多数存在し、プラスチック廃棄物の環境負荷を低減する取り組みが進んでいる。

o 日本での制約: 廃掃法では、プラスチックの分類や処理方法に関する厳しい基準が設定されており、バイオプラスチックの特性を活かしたリサイクル施設の設置が困難です。また、生分解プロセスの実施には環境への影響評価が必須であるため、導入に時間とコストがかかる。

これらの例は、海外の例が果たして優れたものと言えるかという問題はありつつも、日本の廃掃法がプラスチックのリサイクル活動に対して設ける制約により、他国で可能なリサイクル技術の導入や実施が難しくなることを示している。

ケミカルリサイクルについて具体的に示すと、規制緩和がすべて正しいというわけではないが、事業者にとっては次のような制約となって現れる。

• 溶剤ベースの解重合プロセスの制限

• 概要: プラスチック廃棄物をモノマーに分解するために溶剤を使用する解重合プロセスは、化学薬品(溶剤)を大量に使用するため、日本の廃掃法では厳しい環境評価が求められる。溶剤の管理と処理が難しく、漏出や不適切な処理による環境汚染のリスクがあるため、導入が制約される。

• 具体例: ポリエステルをモノマーに戻すために使用される溶剤法では、溶剤の回収と再利用のプロセスに対して、漏出防止や排出ガスの処理基準を満たす必要があり、これが高コストや技術的なハードルとなる。

• 高温熱分解プロセスの制約

• 概要: プラスチックを高温で熱分解し、石油化学製品に戻すプロセスでは、高温を維持するために大量のエネルギーを消費する。日本の廃掃法では、二酸化炭素やその他の有害ガスの排出を最小限に抑えるため、排ガス処理設備の設置が義務付けられており、これにより、ケミカルリサイクルのコストが増加し、導入が難しくなる。

• 具体例: ポリプロピレンをプロピレンモノマーに戻す熱分解プロセスでは、高温処理に伴う有害物質の排出を防ぐための高度な排ガス処理装置の設置が必要で、この設備投資が大きな負担となり、事業の実現可能性が低下している。

• 触媒反応を用いた分解プロセスの制約

• 概要: 触媒を用いたプラスチックの化学分解プロセスでは、使用される触媒の特性により有害物質が発生するリスクがある。廃掃法では、このようなリスクを低減するために、触媒の管理や廃液処理に厳格な基準を設けており、安全性を保証するための設備や手順が求められる。

• 具体例: ポリエチレンの解重合に使用される金属触媒は、使用後の廃棄物が有害物質を含む可能性があるため、これを安全に処理するための特殊な処理設備が必要となる。これにより、触媒リサイクルのコストが上昇し、ケミカルリサイクルの普及が妨げられる一員にもなっている。

• 有機溶媒を用いた分解の制約

• 概要: 有機溶媒を使用してプラスチックを分解する方法では、溶媒自体が環境に有害である可能性があり、その管理や回収のために特別な設備が必要になる。廃掃法では、このようなプロセスに対する規制が厳しく、廃液の処理方法も制約される。

• 具体例: ポリスチレンを溶解してスチレンモノマーを生成するための有機溶媒法では、使用される溶媒の揮発性や毒性の対処の問題。

プラスチックのマテリアルリサイクルについても見ておこう。

• 混合プラスチックのリサイクル制約

• 概要: 日本の廃掃法では、容リプラ、家電プラなど廃棄物の種類ごとに厳格な分別と管理が求められています。これにより、混合プラスチック廃棄物を一緒にリサイクルすることが難しくなっている。

• 具体例: 食品包装などの複数の種類のプラスチックを使用した製品は、各材料ごとに分別しなければリサイクルが困難である。廃棄発生段階で分類された成分的に混合したプラスチックのままマテリアルリサイクルする場合、リサイクル製品の品質が低下するリスクがあり、法的に適切な処理方法として認められないことも多くなる。

• リサイクルプロセスにおける不純物の制限

• 概要: 廃掃法では、リサイクルプラスチックの品質を確保するために、不純物の混入を防ぐための厳しい基準が設けられています。これにより、リサイクル可能なプラスチックが制限されることがあります。

• 具体例: 汚れた食品容器や油分を含むプラスチックのリサイクルは、洗浄プロセスが必要で、これに失敗すると法的に不適格と見なされることがある。リサイクルのための洗浄が十分でない場合、マテリアルリサイクルの品質基準を満たさないとして処理が拒否されることがある。

• プラスチックの貯蔵期間の制限

• 概要: 廃掃法では、廃棄物の貯蔵期間に制限があり、長期間の貯蔵が難しいため、リサイクルプロセスに入るまでの時間が制約される。これがマテリアルリサイクルにおいても安定供給性などで影響を及ぼす。

• 具体例: リサイクル工場が運営効率を最大化するために大量のプラスチック廃棄物を貯蔵することができない場合、廃棄物の質が劣化し、リサイクル材料としての価値が低下することがある。法的に定められた期間内に処理されなければならないため、リサイクルが計画通りに進まない場合には廃棄物として処理されるリスクがある。

• リサイクル施設の設置場所に関する制約

• 概要: 廃掃法に基づき、リサイクル施設の設置場所が制約されることがある。特に都市部や住宅地の近くにリサイクル施設を設置することが困難で、収集したプラスチック廃棄物を適切に処理するための施設が不足する場合がある。

• 具体例: プラスチックのリサイクルを行うためには、特定の場所に施設を設置しなければならず、その場所の選定には環境影響評価や地元の許可が必要である。これにより、都市部でのリサイクル施設の設置が難しくなり、プラスチック廃棄物がリサイクルされずに焼却や埋め立てに回されることが増える。

• リサイクルプラスチックの用途に関する制限

• 概要: 廃掃法の規制により、リサイクルされたプラスチックの用途に制限があり、特定の用途への再利用が難しくなっています。食品用容器などの高い安全基準が求められ、適用範囲が狭くなる

このように、規制の緩和が妥当かということは其の都度判断が必要な事象もあるが、少なくとも廃棄物としての扱いにより他の生産工程よりは厳しい管理条件下でリサイクル事業を進めなければならない状況を我が国にもたらしていることは間違いない。

5. 再資源化高度化法による廃掃法の例外規定の適用

再生資源高度化法の施行により、廃掃法の制約にいくつかの変更が加えられる可能性がある。以下にその具体的な変更点や影響について考えられるポイントを挙げる。

1. 保管期間の延長

• 現行の保管期間制限の緩和

o 再生資源高度化法の目的は、再生資源の品質を向上させることである。これにもとづき、保管期間が延長され、より効率的なリサイクルプロセスが可能になると期待される。再生資源の質を確保するために、長期保管が必要な場合か考慮されることが期待される。

2. 保管量の増加

• 保管量の制限緩和

o より多くの再生資源を効率的に処理するために、保管場所での許容保管量が増加する可能性がある。これにより、大規模なリサイクルプロジェクトが実施しやすくなるであろう。

3. 保管場所の条件の見直し

• 保管施設の基準強化

o 再生資源の質を向上させるため、保管施設の条件や基準が強化されることが考えられる。例えば、温度や湿度管理、セキュリティ対策など、保管環境の品質管理がより厳格に求められる可能性もある。

4. トレーサビリティの強化

• 廃棄物の追跡システム

o 再生資源の管理と品質向上のために、収集から再利用までのトレーサビリティ(追跡可能性)が強化されるであろう。ブロックチェーン技術などを用いたデータ管理システムが導入され、廃棄物の流通経路を透明化することが期待される。

5. 規制とインセンティブ

• インセンティブの提供

o 高品質な再生資源の生産を促進するために、保管や処理に対するインセンティブが提供される可能性がある。これにより、企業が積極的に再生資源の質を向上させる動機付けが強化される。

6. コミュニティと企業の協力促進

• 地域との連携

o 地域社会や企業と協力して、リサイクルプロセスを最適化するための新しい枠組みが導入されることが期待される。地域のリサイクル拠点の設置や、企業との共同プロジェクトの推進が考えられる。

7. 技術開発と教育の促進

• 技術革新と教育プログラム

o 再生資源の質を高めるための新しい技術開発が促進されるとともに、廃棄物管理やリサイクルに関する教育プログラムが拡充されることも期待される。

これらの変更により、再生資源高度化法は、廃掃法の制約を緩和し、再生資源の質を向上させるための新しいビジネス機会を創出することができる可能性がある。それにより、持続可能な社会の実現に向けて、より効率的で効果的なリサイクルプロセスが確立されることが期待される。

さらにリユースの促進が進む視点として、以下のようなアプローチが考えられる。具体的には、リユース活動を支援するための規制緩和やインセンティブが導入されることが予想され、これによるリユースを促進するための具体的なビジネスモデルや事例をいくつか示す。

1. 規制緩和とインセンティブの提供

• 保管期間の延長と緩和

o リユース可能な製品の保管期間を延長することで、再販や再利用のための時間を確保できる。例えば、中古家電製品や家具の保管期間が延長されることで、リユース市場における流通がスムーズになる。

• 税制優遇措置

o リユース事業者に対する税制優遇措置を導入し、リユース活動を行う企業の経済的負担を軽減する。これにより、中古品の販売やリユース製品の取り扱いが増加することが期待される。

2. リユース市場の拡大とサポート

• オンラインプラットフォームの活用

o リユース製品を取り扱うオンラインマーケットプレイスの支援と拡充。これにより、消費者と事業者が簡単にリユース製品を取引できる環境が整う。例えば、メルカリやヤフオクといったプラットフォームの活用がさらに促進される。

• リユースセンターの設置

o 地域ごとにリユースセンターを設置し、リユース製品の集積・検査・販売を行う。これにより、地域社会全体でリユース活動を推進する。例えば、自治体が運営するリユースセンターで家具や電化製品を集め、再販するモデルが考えられる。

3. 教育と啓発活動

• リユースのメリットの啓発

o リユース活動の環境的・経済的メリットを広く啓発するキャンペーンを展開し、消費者の意識を高める。学校やコミュニティセンターでの教育プログラムの実施も有効である。

• 企業向けリユースプログラム

o 企業が自社製品のリユースを推進するためのプログラムを開発し、従業員や顧客に対するリユース活動の啓発を進める。これにより、企業全体でのリユース推進が図られる。

4. 具体的な例外措置の導入

• 特定廃棄物のリユース推進

o 特定の廃棄物(例:小型家電や家具)について、廃掃法の規制を緩和し、リユースを促進するための例外措置を導入する。例えば、修理可能な家電製品の廃棄を禁止し、修理・再販売を促進するような措置も考えられる。

• 製品回収プログラム

o 企業が製品回収プログラムを導入し、使用済み製品を回収してリユースすることを奨励する。これには、顧客から使用済み製品を回収し、修理・再販売するリユースプログラムが含まれる。例えば、家電メーカーが古い製品を回収して新品購入時に割引を提供するプログラムも有効になる。

5. 技術開発とイノベーション

• 製品寿命延長技術

o 製品の寿命を延ばすための技術開発を支援し、修理や再生が容易な製品設計を推進する。これにより、製品のリユースが促進される。例えば、モジュール化された電子機器や、簡単に分解・修理できる家具の設計が挙げられる。

• リユースプロセスの自動化

o リユースプロセスの自動化技術を開発し、効率的なリユース活動を実現する。これには、AIを活用した製品の検査・評価システムの導入が含まれる。

再生資源高度化法により、リユースの促進は多岐にわたる視点から進められることが期待される。規制緩和、インセンティブの提供、具体的な例外措置、技術開発といった多角的なアプローチを通じて、持続可能なリユース社会の実現を目指していくことができる。

以下に具体的に、再資源高度化法におけるリユースの促進およびリサイクル原料の貯蔵や蓄積の拡大に関わる条文をピックアップしてみた。

リユースの促進に関する条文

第十条

「政府は、事業者が物品等の再使用及び再資源化を容易にするための設計の工夫その他の措置を講ずることを促進するため、必要な施策を講ずるものとする。」

第十二条

「政府は、事業者が再生部品及び再生資源の利用を促進するために必要な情報の提供その他の支援を行うものとする。」

リサイクル原料の貯蔵や蓄積の拡大に関する条文

第八条

「再資源化のための廃棄物の保管に関する基準を定め、再資源化のための廃棄物の適切な保管を確保する。」

第九条

「再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準を定め、再資源化のための廃棄物の適切な収集、運搬及び処分を確保する。」

これらの条文により、再生資源高度化法ではリユースの促進およびリサイクル原料の効率的な貯蔵や蓄積が推奨され、廃棄物の適切な管理が進められる可能性がある。

6. 新たなサーキュラーエコノミー型ビジネス展開の可能性

再生資源高度化法が施行されたことにより、再生資源の質を向上させるためのビジネスモデルは多岐にわたる。法令には具体的な記述はないが、可能性のあるものとして以下に分野ごとに整理して列挙してみる。

1. プラスチック

• リサイクルプラスチックの高度化

o 高品質なリサイクルプラスチックの製造と販売

o プラスチック分別技術の開発と提供

o 再生プラスチックの用途拡大(例:食品包装、医療用品)

• アップサイクル製品の製造

o デザイン性の高い製品(ファッション、家具)の製造と販売

o ブランドコラボレーションによる高付加価値商品の展開

2. 金属

• 低不純物リサイクル金属の製造

o 特殊合金や純度の高い金属の再生技術の開発

o 再生金属の用途開発(例:航空宇宙、医療機器)

• 電子廃棄物からの金属回収・資源化

o スマートフォンやコンピュータからの希少金属回収技術の提供

o 環境に配慮した電子廃棄物リサイクルサービスの提供

3. ガラス

• 高品質再生ガラスの製造

o 建材や自動車用ガラスなどの高品質再生ガラスの製造と販売

o カラーガラスや特殊ガラスのリサイクル技術開発

• ガラスの粉砕リサイクル

o ガラスの微粉砕技術の開発と提供

o 再生ガラスを利用した建材(例:コンクリート、アスファルト)

4. 紙・パルプ

• 高品質再生紙の製造

o オフィス向け高品質再生コピー用紙の製造と販売

o 再生紙製品のブランド化とマーケティング

• パルプの高度再生技術

o 脱墨技術の高度化による再生パルプの製造

o 再生パルプを用いた高品質紙製品(例:書籍、カタログ)

5. バッテリー

• リチウムイオンバッテリーのリサイクル

o 安全な処理に基づくリチウム、コバルト、ニッケルなどの回収技術の開発

o 使用済みバッテリーを含む電子機器の安全対策を意識した回収システムの構築

• 蓄電池のリユース

o 自動車バッテリーのセカンドライフ利用(家庭用蓄電池、産業用蓄電池)

o バッテリー診断・再生技術の提供

6. 食品廃棄物

• バイオガス生成

o 食品廃棄物からのバイオガス生成プラントの運営

o バイオガスを利用した発電・エネルギー事業

• 堆肥化

o 高品質な有機肥料の製造と販売

o 都市部での家庭用堆肥化システムの提供

7. 繊維

• リサイクル繊維の高度化

o 高品質なリサイクルポリエステル繊維の製造

o リサイクル繊維を用いたアパレル製品の開発と販売

• 繊維のアップサイクル

o 使用済み衣類からの高付加価値製品(バッグ、アクセサリー)

o ブランドとのコラボレーションによるアップサイクル製品の展開

o 身近な加工する喜びをもたらす業としての衣服再生斡旋業の登場

これらのビジネスモデルは、再生資源高度化法の施行によって可能となり、持続可能な社会の実現に向けて新たな市場やビジネスチャンスを創出することが期待される。

また、再生資源高度化法の施行に伴い、ロジスティック、新たな回収方法、原料リサイクル物の蓄積や情報サービスといった側面からも多くのビジネスチャンスが考えられる。以下に、それぞれの側面およびその他の視点からのビジネスモデルを整理して列挙してみる。

1. ロジスティック(物流)

• スマート回収システム

o IoTを活用したスマートゴミ箱の設置と運営

o 回収トラックの最適ルート計算と効率的運行管理システムの提供

• 地域間リサイクルネットワーク

o 地域間でのリサイクル資源の効率的な輸送ネットワークの構築

o 集積拠点の開設と連携強化

• サプライチェーンの透明化

o ブロックチェーン技術を用いたリサイクル資源のトレーサビリティシステム

o リサイクル過程のリアルタイム監視と管理サービス

2. 新たな回収方法

• 家庭からの定期回収サービス

o サブスクリプション型の家庭廃棄物回収サービス

o 分別ガイドラインと専用コンテナの提供

o 含リチウムイオン電子機器の安全な回収サービス

• リサイクルポイント制度

o リサイクル資源の回収に対してポイントを付与し、消費者にインセンティブを与える

o ポイントを利用できる提携店舗やサービスの拡充

• 企業向け廃棄物管理サービス

o 企業からの廃棄物回収・分別・再資源化サービス

o 企業の環境負荷低減を支援するコンサルティングサービス

3. 原料リサイクル物の蓄積

• 中央管理システム

o 全国規模でのリサイクル資源のデータベース構築と管理

o リサイクル資源の需給マッチングプラットフォームの提供

• リサイクル資源の貯蔵・保管施設

o 高品質リサイクル資源の保管専用倉庫の運営

o 温湿度管理やセキュリティを備えた専用施設の提供

4. 情報サービス

• リサイクル資源マーケットプレイス

o 再生資源の売買を仲介するオンラインプラットフォームの構築

o 資源の品質検査・保証サービスの提供

• 廃棄物管理ソフトウェア

o 企業や自治体向けの廃棄物管理ソフトウェアの提供

o 廃棄物の種類や量、リサイクル状況をリアルタイムで可視化

• 教育・啓発プログラム

o 学校や企業向けのリサイクル教育プログラムの提供

o 消費者向けリサイクル啓発キャンペーンの実施

これらのビジネスモデルは、再生資源高度化法の施行により新たに生まれるニーズや市場に敵や腕切るものとして、サーキュラーエコノミーの形成に寄与するものと期待できる。

7. 多様な経済主体のリサイクル参画

ここまで、「廃掃法の特例」に焦点を当ててきたが、ここから2章は其のような特例を寝受けるに至った「再資源化高度化法」の建付けについて見ておこう。それは、多様な経済主体のリサイクルへの参画であり、需要にあった使えるリサイクル材の提供という、まさに「再資源化高度化」である。まず「再資源化高度化法」において、従来のリサイクル業に加えて製造業・販売業・自治体・市民などの新たな経済主体がリサイクルに関わることを促す条文と文言を、条項ごとに常体で箇条書きにして示す。

• 第2条第2項第1号 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置を講ずることにより、温室効果ガス排出量の削減効果を高めることを目的とする。

• 第4条第2項 国は、製造・加工・販売事業者の需要に応じた再生部品や再生資源を廃棄物処分業者が供給する「需要に応じた資源循環」を促進するよう、地方公共団体・事業者・研究機関等の関係者が連携して措置を講ずるよう努めなければならない。

• 第5条 地方公共団体(都道府県及び市町村)は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

• 第6条 廃棄物処分業者は、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるとともに、再資源化の状況の開示に努めなければならない。

• 第7条第1項 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出し、再資源化を実施するよう努めなければならない。

• 第7条第2項 製品製造・加工にあたっては、その製品が廃棄物となった際に有用なものの分離を容易にする設計等の措置を講ずるよう努めなければならない。

• 第7条第3項 事業者は、自らの製品に再生部品や再生資源を活用し、需要に応じた資源循環を促進するよう努めなければならない。

• 第8条第1項第1号 環境大臣は、物の製造、加工又は販売の事業者の再生部品または再生資源に対する需要の把握と、当該需要に応じた質・量の供給に関する基準を定める。

• 第11条第2項第4号 高度再資源化事業計画には、再資源化により得られる再生部品・再生資源の供給を受ける者(すなわち製造業者・販売業者等)を記載しなければならない。

• 第11条第4項第2号 高度再資源化事業計画の認定においては、再資源化により得られる再生部品又は再生資源が、その供給先の需要に適合していると認められることが要件となる。

これらの条文により、再資源化の担い手として、単に廃棄物処理業者にとどまらず、製品を生産・流通させる製造業・販売業、廃棄物管理を担う自治体、さらには消費段階で関与する市民を含めた多様な主体の参画が制度的に想定・促進されていることが明確である。

よりわかりやすくするために再資源化高度化法における新たな経済主体の関与一覧を以下に「再資源化高度化法」における、新たな経済主体(製造業・販売業・地方公共団体・市民等)の関与を促進する条文とその内容を表形でまとめた。

条項 該当主体 関与内容

第2条第2項第1号 製造業・加工業・販売業 需要に応じた再資源化事業の実施に関する措置を講ずる

第4条第2項 製造業・加工業・販売業、地方公共団体、研究機関等 再生資源の需要に応じた循環の推進を関係者で連携

第5条 地方公共団体 再資源化事業の高度化を促進するための措置を講ずる

第6条 廃棄物処分業者 再資源化の実施とその情報開示に努める

第7条第1項 事業者全般 排出廃棄物の分別と再資源化の実施

リサイクルは、リサイクル業だけがやるのではなく、様々な経済主体が行い、そのなかでリサイクル業が連携して質の高いリサイクルを実現していく方向に、この法律が向いていることがわかる。

8. 「再生資源の高度化」とは

最後に、この法律のタイトルでもある再生資源の高度化について述べる。この法律では「再生資源の高度化」=「需要に応じた品質の資源化」であると明確に定義しており、大量生産・裁量廃棄の後処理としての大量リサイクルから、リサイクルできるための素材の提供へと進む方向を打ち出している。「再資源化高度化法」における「需要のあるリサイクル(=再資源化の高度化)」を明確に示している条文と文言を列挙し、その上で従来型リサイクルとの違いを整理した。

■ 法文と該当文言(再資源化の高度化=需要のあるリサイクルの推進)

該当条文 文言(抜粋) 内容の要点

第2条(定義) 「需要者による利用が容易な再生資源その他の物を得るための再資源化その他の措置」 単なるリサイクルではなく、需要に応じた品質の資源化を明示的に定義。

第4条(基本方針) 「需要者による利用が容易な再生資源…の確保…高度化された再資源化を推進」 再資源化の質と市場とのマッチングを国が基本方針に掲げる。

第5条(事業者の責務) 「…高度化された再資源化に係る物の需要者による利用の促進に配慮し…」 需要を見据えたリサイクルの取組を事業者に求める責務規定。

第6条(地方公共団体の責務) 「再資源化された物の需要者による利用の促進に配慮しつつ…」 自治体にも需要対応型のリサイクル促進を要請。

■ 従来型リサイクルと再資源化高度化法におけるリサイクルの違い(比較表)

項目 従来型リサイクル 再資源化高度化法におけるリサイクル

主な目的 廃棄物量の削減、資源再利用の促進 市場ニーズに応じた高品質再資源の供給

品質基準 明確な品質要件は少なく、用途限定されがち 需要者の利用が容易な品質を明示的に目指す

規制・推進の主語 廃棄物の排出者、リサイクラー中心 製造業・販売業・自治体・需要者なども含む広範な経済主体

制度的支援 廃掃法等の枠内での規制緩和や補助 特定製品や事業者への認定制度・特例措置などを創設

成果の測定 処理量・再利用量 利用実績・需要との合致度も重視

政策の意図 循環型社会の形成 脱炭素・GXとの連携、国際競争力強化を意識

このように、「再資源化高度化法」は、単なる物理的な回収・再利用から脱却し、経済のニーズと環境施策を接続するリサイクルを制度的に確立しようとする意図を持っていることを忘れてはならない。

おわりに

再資源化高度化法は、リサイクルを「使える資源の再提供」という形で再定義し、供給と需要を結ぶ新たな資源循環の枠組みを制度として構築した画期的な法律である。その核心には、従来の「廃棄物処理」からの脱却がある。すなわち、法の認定を受けることで、廃棄物処理法における収集・運搬・処分の許可が不要となり、資源としての流通が可能となる制度的特例が用意されたのである。これは、これまで事業の障壁となっていた法的制約を乗り越え、柔軟かつ多様な再資源化ビジネスの展開を可能とするものである。

同時に、本法は再資源化に関わる主体を広く社会全体へと拡張した。製造業や販売業のみならず、自治体、市民、そして利用者までもが資源循環の担い手となるよう促す規定が盛り込まれており、まさに全社会的な取り組みとしてサーキュラーエコノミーを実現しようとする国家的な意思を体現している。

しかしながら、これらの理念と制度が真に効果を発揮するか否かは、今後の制度運用と各主体の自発的な取組にかかっている。とりわけ、法の趣旨が「脱炭素化」に偏重するあまり、リユースやリサイクルにおける多様な実践が周縁化されることなく、サーキュラーエコノミーの多面的価値が十分に反映されるよう、丁寧な制度設計と実践的な運用が求められる。本法が持つ潜在力を活かし、多様な経済主体による創意ある循環型ビジネスの創出を支える制度として機能していくことを、今後の運用において強く期待したい。

(文責 サーキュラーエコノミー・広域マルチバリュー循環研究会 代表 原田幸明)

「再生資源高度化法」内容、環境省HPより

- 【概要】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案[PDF 337KB]

- 【要綱】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案[PDF 131KB]

- 【案文・理由】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案[PDF 272KB]

- 【新旧対照条文】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案[PDF 63KB]

- 【参照条文】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案[PDF 214KB]

拙文ダウンロード用document

関連記事紹介

再資源化事業等高度化法を読み解く | Re-Tem Eco Times

再資源化事業等高度化法とは? 資源循環を促進させる法律が …

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません