EUのバッテリー エコデザイン

EUですすむ二次電池エコデザインのガイドラインの検討

サーキュラー・エコノミーを掲げるヨーロッパでは二次電池のエコデザインのガイドラインが検討されています。この検討は2011年にEUで制定されたMethodology for Ecodesign of Energy-related products (MEErP) ( http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_nl )に基づき、下図のような7つのTaskから成り立っています。

この検討内容は公開され、コメントが求められています。そのwebサイトは

https://ecodesignbatteries.eu/

です。

検討内容で重要だと思われる部分をかいつまんで紹介します。

- 標準化、法制化をターゲット

- 徹底したライフサイクル思考

- バッテリーは大きな環境負荷を伴って製造されるとの認識

- ライフサイクル蓄電能力に注目したfunction unit(FU)

- 再使用の重視とそのためのエコデザインの追及

です。

-

標準化、法制化をターゲット

まずこの検討が、単純なエコデザイン技術の研究ではなく、preparatory studyと名付けられているように標準化や法制化を目標としてそのための定義などを明確にするためのものだということです。それはTask1の中でも述べられており、既存の標準や法制度とのギャップが重要な検討対象になっています。その中でも重要視しているのがバッテリーのはFunction Unit (FU)の定義で、これについては後述します。

-

徹底したライフサイクル思考

この検討を通じて流れているものは徹底したライフサイクル思考です。Life Cycle Cost(LCC) やカーボンフットプリントが重視されるだけでなく、Task6においてLCCをBill of Material (BOM:材料構成)に結びつけることが強調されるなど、ライフサイクル思考での結果をいかにエコデザインに結びつけるかが議論されています。

-

バッテリーは大きな環境負荷を伴って製造されるとの認識

そのライフサイクル思考の観点から、バッテリーを環境改善に貢献する機能体としてではなく「製造段階で大きな環境負荷をもたらすもの」として捉え、その環境負荷をライフサイクル全体でいかに軽減させていくかという視点で議論しているのが大きな特徴です。

日本での議論ではバッテリーは温室効果ガスの削減効果のあるイノベーションテクノロジーとしての側面が強調されて、その配慮要素として製造段階の環境負荷を議論しますが、ここではバッテリーの大量普及は社会需要として受け止め、それを環境負荷を伴って製造されるバッテリーで応えるならば、どのようなエコデザインや標準化及び法制度が必要かという観点から議論されているのです。 -

ライフサイクル蓄電能力に注目したFU(function unit)

FU(ファンクションユニット)もその視点から定式化されようとしています。すなわちバッテリーを電力サービスとして捉え、そのライフサイクル全体で社会に与える電力サービスの量で考えます。

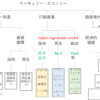

その議論はTask3で行われています。下の図にそれを示しますが、バッテリー能力の劣化も配慮しており、寿命の長い製品を作ることでサービスの量が増大するという考え方になります。

こうして、バッテリーがライフサイクルで提供するサービスの量は

のようになります。このライフサイクルのサービスの量をファンクションユニット(FU)にして、このサービス提供のために発生している製造段階の環境負荷等をいかにファンクションユニット(FU)あたりに低減させる使い方や、それをもたらすエコデザインを行うかという発想になります。

-

再使用の重視とそのためのエコデザインの追及

ここで、日本ならば、まず製造段階の環境負荷をいかに低減するか、つまり、環境負荷の小さい製造方法や材料構成(BOM:Bill of material)を主に追及するわけですが、EUでは製造段階の環境負荷は大きくとも、ライフサイクル全体で提供できるサービス、すなわちファンクションユニット(FU)の拡張の方に重点を置いています。

これはTask6の中で議論されており、extended lifetime という概念で、バッテリーのライフタイムの拡張としてのリユースが議論されています。それは下図のようなもので、リサイクルにかけるのはもちろんですが、同じ目的での直接リユースだけでなく、別用途への転用も含むセカンドライフをそのライフサイクルの中に組み込むことを要求しています。

なお、セカンドライフの際にもちろんバッテリーの劣化が起きるわけですが、

のように、自動車用として必要とされるバッテリー容量が保てなくとも。多用途で使用できるところを探していくという考え方で、それを促進するようなシステムデザインが、エコデザインとなるということです。

以上、欧州のバッテリーのエコデザインの検討状況をかいつまんでみてきましたが、かなり日本のアプローチとは異なり、バッテリーを地球温暖化対策等のために普及すべきイノベーション技術とみなすのではなく、レジ袋などのように社会的に利便性を供給する日常的存在になるものと捉え、それをいかにライフサイクルでの環境負荷を小さくしながら使っていくか、という視点で議論していることに注意しておくべきだと思います。

(2019.5HALADA)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません