CE(Circular Economy)は何を目指すのか

CE(Circular Economy)は何を目指すのか

2023年12月30日

サーキュラーエコノミー・広域マルチバリュー研究会 代表

原田幸明

(一社)サステイナビリティ技術設計機構代表理事

(国立研究開発法人)物質・材料研究機構名誉研究員

日本LCA学会元会長

- サーキュラー・エコノミーの基本… 12

2.1 デカップリング… 12

2.2 バリューチェーン… 14

2.2.1価値の循環… 16

2.2.2使用価値と交換価値の相違… 192.3 リテインド・バリュー(retained value). 24

2.3.1 サーキュラーエコノミーのビジネスモデルの3つの軸… 24

2.3.2 Retained Value(残存価値)とは - 結言

緒言

サーキュラーエコノミーを「循環経済」と訳す人が多いように、サーキュラー・エコノミーと言えばついつい「循環」に目が行ってしまう。そのこと自体は悪いことではないが、「サステイナブルな社会のためには循環が必要である」もしくは「循環させなければならない」という、あるべき論が先行し、サステイナブルな社会のひとつの要素的形態であり手段であったはずの「循環」がいつのまにか自己目的化され、時には社会的倫理として押し付けられるケースが多々発生している。社会もそれを感じ取り、「循環さえすれば社会的責任を果たしているかのように見せられる」として免罪符的なリサイクル狂騒曲を奏でることで応る一方で、「リサイクル・リユースは環境には貢献するが経済にとっては市場を狭めるものだ」とする主張の厚い壁の前で立ち止まっている。

このような現実、特に日本の現実は、サーキュラー・エコノミーがサステイナブル経済構築の一環としてどのように生まれてきたかという点をあいまいにして、非サステイナブルな現行経済の矛盾の大きいが一つに過ぎない「廃棄物問題」が集中的に表れてその対応に追われてきた廃棄物行政の視点でサーキュラー・エコノミーをそこの目指す新たな生産と消費の形態としてのサステイナブルな経済像を無視してみてきているからである。

本稿では、以前からサーキュラー・エコノミーのプロトタイプであるデマテリアリゼーション(脱物質化)やインダストリアル・エコロジーなどの議論とかかわりあってきたことも踏まえ、「サーキュラー・エコノミーが目指すものては何か」を論じていく。

なお、本稿は、NPO法人日本シンクタンクからの依頼「サーキュラーエコノミーの工学的特性」の報告書の前半部分に手を加えたものであり、本稿に引き続き、その後半部分の「サーキュラリティ―の評価関数」りみならず、「retained valueの本質と活用の形態」「サーキュラーエコノミーにおける循環と循環産業の億割」などについても、稿をおこしていく予定である。

人体の循環がそうであるように、最も重要なものは毛細血管の部分で細胞に栄養素が引き渡され細胞が活発に活動することであり、動脈も静脈もそれをサポートしているに過ぎない、そういう視点で本稿を読んでいただければ幸いである。

1.サーキュラー・エコノミーの背景

1.1 サーキュラー・エコノミーへの5つの要素

2017年の段階でKirchherrはサーキュラーエコノミー(CE)には114の定義があると述べ、Figge(2023)は2022年までにCEに関する論文は4000を超えるとし、その中からVoginanti(2023)はCEの定義のレビューに重要なものとして161の文献を紹介している。このようにCEの定義は研究者の数だけあると言ってよく、CEという言葉をそれぞれの立場で解釈しながらその推進や計量・評価が進められている。そこでまず、世の中では一般的にサーキュラーエコノミーがとのように見られているかを生成系AIに尋ねてみた。その結果は、以下のようなものであった。

サーキュラーエコノミー(Circular Economy)は、従来の線形経済モデル(linear economy)に代わる持続可能な経済モデルの一つで、資源の有効な利用、廃棄物の最小化、環境への負荷削減を中心に据えた経済システムです。サーキュラーエコノミーは、以下の要素で特徴付けられます:

リサイクルと再利用: 製品や材料は、使用済みになった際に回収され、原材料や製品として再利用またはリサイクルされます。このプロセスにより、新たな資源の採取が減少し、廃棄物の処理が削減されます。

資源効率: 製品の設計段階から、資源効率を最大化し、廃棄物を最小化するための戦略が採用されます。エコデザインや資源節約型プロセスが重要な役割を果たします。

サプライチェーンの最適化: 製品の寿命を延ばすために、サプライチェーン内でのリサイクルや再利用が促進されます。また、製品の分解や修理も奨励されます。

共有経済: 製品やサービスの共有が奨励され、個人の所有概念が変わります。共有経済プラットフォームが登場し、物の持続的な利用が増加します。

環境への配慮: サーキュラーエコノミーは、環境への負荷を最小限に抑えることを重視します。廃棄物の処理や排出量の削減が焦点とされます。

サーキュラーエコノミーが登場してきた背景となる要素には以下のようなものがあります:

資源の枯渇と価格の上昇: 自然資源の枯渇と価格の上昇が顕著になり、資源の有効利用が喫緊の課題となりました。

環境への負荷: 線形経済モデルにおける廃棄物の増加や環境への負荷が、持続可能な開発への障害となりました。

消費者の意識の変化: 消費者は、製品の持続可能性やエコフレンドリーな選択肢に対する関心を高め、企業に対して環境に配慮した製品を求めるようになりました。

法的規制と国際協定: 環境保護に関する法的規制と国際的な協定が増加し、企業に対する環境への責任が強調されました。

ビジネス機会と競争優位性: サーキュラーエコノミーは、持続可能なビジネスモデルの開発と新たなビジネス機会の創出につながり、競争優位性を提供します。

これらの要素が、サーキュラーエコノミーの台頭と普及に寄与しました。

これは、大筋で現在のサーキュラーエコノミーに対する捉え方を代表しいるものとは言えるであろう。しかし。生成系AIは現時点での事象をアンサンブルに処理するものであり時間の概念を欠如した尊大であるために、歴史的背景が経験ではなく記述になってしまうという弱点を持つ。Circular Economyという名称が登場する以前から、資源と経済。そして地球環境との関連を検討してきた立場から言えば。サーキュラー・エコノミーは基本的に次の5つの流れが元となって生まれている。それは、

- 資源の有効利用としてのリサイクル

- 廃棄物処理としてのリサイクル

- 大量生産・大量消費からの脱却としてのディマテリアルぜーション(脱物質化)

- マスプロダクションに限界効用の低下等に見られる産業資本主義の行き詰まり

- 生産主体が発展途上国に移転した後の旧先進国の経済主体性の確保

である。

a) 資源の有効利用としてのリサイクルは、大量生産と同時に始まったと言って良い。大量生産には大量の資源消費が不可避的に伴う。特に、初期においては、生産工程の歩留まりも悪く多量の資源が無駄にされており、工場廃棄物からの再利用が図られることとなった。さらに、磁石に付き分別しやすい鉄や、ガラス、布、紙などは、使用後も管理状態が良ければ再生に多大の抽出エネルギーを必要とせず原料化できることで、使用済み製品からのリサイクルも行われ、原料調達の不十分や、原材料製造コストの低減などとして進められてきた。朝鮮戦争の廃戦車の鉄を主たる原材料として建てられた東京タワーはその典型例である。これらは、経済活動の一環として考えられることが多く、法制化をともなうよりも、日本の廃棄物処理法における「もっぱら物」のように、法からの除外項目としてとり扱われてきた場合が多いという経緯を持つが、資源の殆どを海外に頼っている日本では、1991年に「資源の有効な利用の促進に関する法律」を定め、リサイクルによる資源有効利用の促進を謳っている。

b) 廃棄物処理としてのリサイクルは、大量生産が社会的に定着し、それにともなう大量消費、大量廃棄が社会問題となってからである。1970年からアメリカで開始されたアースデイの1972の会合で、廃棄物処理とリサイクルが注目され、環境への悪影響を軽減し、資源の効率的な利用を推進するための議論が行われたのが世界的契機を与えたとされ、その後1972年の初めて環境問題が取り上げた「国連人間環境会議」(ストックホルム会議)、1987年の「国連環境と開発に関する世界委員会」、1992年のリオデジャネイロで行われた「環境と開発に関する国連会議」と世界的広まりを持った。こちらは、資源有効利用の観点とは異なり当時は経済外行為の社会負担の軽減という観点であったため、法的規制が進められた。1976年に制定されたRCRA(Resource Conservation and Recovery Act)は、廃棄物管理とリサイクルの規制に関する法律で、有害廃棄物の処理とリサイクルに関する規制を強化、ドイツでは1986年に連邦廃棄物管理法が制定され、廃棄物管理とリサイクルの枠組みを整備した。ドイツが「リサイクル先進国」とみなされるのは、この連邦廃棄物管理法の早期制定によるところが大きい。日本でも、各種リサイクル法が制定され、循環型社会形成を推し進めた。特に、日本は廃棄物処理場さえ十分に持てない狭い国土に人とモノが集中していたため、廃棄物処理の観点でのリサイクルの推進は世界に選考するものがあり、日本の政策としてくみいれられた3Rは、世界では日本発の循環戦略可のごとく扱われている。ただ、日本の3Rは、R(リデュース)を、「廃棄物の減量」と幅狭く表現しているものであり、もしかするとその視点を狭めたことが当時の政策化をやりやすくしたものかもしれない。とはいえ、日本の循環型社会への取り組みは、a)家電リサイクル方に見られる、使用済み物の循環までもサプライチェーンでの製造者責任として義務付けている例があること、b)単に使用済み物だけなく、その処理物も資源化もしくは安定化するレジデューリサイクルを社会の基盤に組み込んで動いていること、この2点では、いまでも世界の廃棄物処理のリサイクルとしては先頭を進んでいるということはできる。

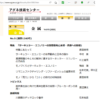

(図1 廃棄物処理の歴史 出典.:環境省HP)

c)大量生産・大量消費からの脱却としてのディマテリアルぜーション(脱物質化)は、その提唱者として、アーネスト・フォン・ヴァイツゼッカー(Ernst von Weizsäcker)が知られており、1980年代に”Factor Four: Doubling Wealth – Halving Resource Use”という本を共同執筆し、資源の使用を半減し、同時に富を倍増させるアプローチを提案。また、ヴァイツゼッカーは「ファクター10」(Factor Ten)と呼ばれるコンセプトも提唱し、資源の使用を10分の1に削減することを目指た。

その重要な要素として、シュミットブリークらが提唱したエコロジカルリュックサックや関与物質総量がある。エコロジカルリュックサック(Ecological Rucksack): デマテリアライゼーションの概念は、エコロジカルリュックサックとも関連しいる。エコロジカルリュックサックは、製品やサービスの生産や使用に関連する環境への影響を評価し、資源の消費を量的に測定する手法である。

関与物質総量(Total Material Requirement, TMR): TMRは、デマテリアライゼーションの一環として、製品のライフサイクル全体で使用される材料の総量を評価するための指標である。。TMRの低減は、デマテリアライゼーションの目標の一部として位置づけられる。

これには資源生産性もしくは資源効率として国連環境計画(UNEP)のグループが推進してきた流れである。これは、a)の資源有効利用をグローバルな資源供給能力の限界という観点から知ら見直したものでもあり、b)で日本3Rのリデュースが廃棄物の減量に限定したものを、資源利用の減量として正面からうけとめるものでもあった。またこれは、インダストリアル・エコロジー(Industrial Ecology: エコシステムの原則を工業プロセスに適用し、資源の効率的な利用と廃棄物削減を促進するアプローチ。デマテリアライゼーションとは類似した目標を持つアプローチであり、経済と生態系を統合的に考える考え方。)のグループとも密接に結びつき、サーキュラーエコノミーを準備する基礎となった。

d) マスプロダクションに限界効用の低下等に見られる産業資本主義の行き詰まり

これらb)c)のような、伝統的に経済外行為として扱われた事象が社会的負担を生み出すことに対する動きは、確実に広まる一方で、経済原則の壁は大きく1992年のリオデジャネイロ環境サミットが「経済と環境」の統合を叫んでも社会全体として大きなうねりを形成するには不十分であった。しかし、その経済自体の課題を抱えていた。

すなわち、マスプロダクションモデルの限界、金融化、カジノ経済化、がリーマン・ショックを典型低引き金として、現代の経済問題の背後にあることが認識され、これらの問題に対処するために、持続可能性と公平性を重視する新しい経済モデルの構築が必要とされるようになってきたのである。

マスプロダクションモデルは20世紀における産業資本主義の中心的なアプローチであり、大量生産・大量消費を基盤としてきた。しかし、このモデルは次第に限界効用の低下、環境負荷の増加、資源の過剰消費といった問題を引き起こした。限界効用の低下により、新たな投資や生産が増加しても経済成長が鈍化し、生活水準向上が難しくなり、さらに、資源の過剰消費や環境汚染は環境への負担を増加させた。マスプロダクションモデルの限界を克服するために、経済は金融化とカジノ経済化にシフトしてきた。そこでは金融機関が中心となり、金融商品の複雑化や金融取引の急増が生じた。カジノ経済化で、金融市場が実体経済よりも大きな存在となり、金融取引や投資が主要な収益源となり、経済が金融市場の波に左右されやすくなり、リーマン・ショックのような金融危機が発生することとなった。リーマン・ショックは、2008年にアメリカの住宅市場崩壊をきっかけに、世界的な金融危機を引き起こし、銀行の破綻、資産価格の急落、失業率の増加が経済に影響を及ぼし、リーマン・ショックは金融危機の象徴となり、金融システムの不安定性を浮き彫りにした。

現在の経済において、格差の拡大、環境負荷の増加、デジタル技術による労働力の置換、労働市場の不安定性など、さまざまな問題が存在している認識がいまや世界共通のものとなり、このグローバルな課題に対処するために、持続可能な経済成長と社会的な公平性を実現する必要性としてサーキュラーエコノミーやグリーン経済のような新たなアプローチが提唱され、経済モデルの変革が求められるようになったのである。

e) 生産主体が発展途上国に移転した後の旧先進国の経済主体性の確保

いまひとつ、忘れたならないのが、d)のような状況に対しての欧州や日本のような昔の生産・輸出立国であった国々の発展国に生産主体を奪われかつ、米国のドル経済に金融資本のヘゲモニーを握られた国々の経済成長の基礎をどこに置くかという問題である。

旧先進諸国における経済活性の方向性は、中国との競争やグローバルな経済の変化に対応して進められようとしている。そのひとつは、テクノロジーとイノベーションへの投資:である。旧先進諸国は、競争力を維持し、新たな産業を育てるためにテクノロジーとイノベーションへの投資を強化する。人工知能(AI)、バイオテクノロジー、クリーンエネルギー、デジタル技術などの分野に特に焦点が当てられる。これらの投資により、新たな産業の育成や既存産業のデジタル化が進み、競争優位性を築くための基盤の整備を目指している。なお、日本では、イノベーションがインベンション期待と間違って理解・施策化されており、既存の知識や技術・システム基盤を活かしながらその変革を図るのではなく、古くからの視点でいつのことかわからないインベンション期待に頼る投資形態を続けており、旧先進国からの脱落の傾向が進んでいる。

このような、アプローととともに注目されてきたのが、「持続可能な経済への移行」である。特に近年、環境への負荷や気候変動への対応が重要視され、持続可能な経済への移行が進行しており、欧州を中心に再生可能エネルギー、電動車、廃棄物管理の改善など、環境に配慮した産業が成長してきている。このグリーン経済へのシフトは、環境への負荷の削減だけでなく、新たな雇用機会の創出にも寄与させようとされている。

さらに、供給チェーンの安定性を確保するために、一部の旧先進諸国は国内生産の強化や供給チェーンの多様化を進め、特に重要な産業において国内生産基盤の強化が行われている。

サーキュラーエコノミーが現実の課題として提起されている背景には、このように単に循環による効率化や環境という経済外行為の内部化の側面だけでなく、経済・社会システム自体を変えていく歴史的背景があるのである。

1-2 大量生産・大量消費経済の翳り

(図2)

(図2)

図2の上部はそれを表したものであり、これまで、大量生産を大量消費に結びさける経済活動で経済を拡張してきたものが、気候危機に代表される環境などに関わる経済外行為の社会的負担の著しい増大と、大量生産・大量販売自体の限界効用の逓減・行き詰まりのもとで、新たな経済・社会システムの模索がサーキュラーエコノミーなのである。この図の中程らに「財を売る以外の経済行為と対象へ」と書いたが、ソリ説明は次に譲るとして、サーキュラーの「入口は循環であるが出口はもっと広い」のである。

(図3)

(図3)

図3は、それを踏まえサーキュラーエコノミーに焦点をあててまとめた図である。サーキュラーエコノミーの大目標は、「循環」そのものではなく「持続可能な社会」の実現であり、さのためには、多くの問題の源となっている「大量消費社会」を脱却することが必要で、その状態を「サーキュラーエコノミー」と呼んでいる。一方で大量消費経済の歪みの一つとして「廃棄物処理問題」が起こっており、その矛盾が集中的に現れた日本では、その社会的的ソリューションとして「循環型社会」の形成が促進され、逆にそれがサーキュラーエコノミーの全体像を理解する上での障害となっている。

サーキュラーエコノミー自体は、その後のリーマンショックを経て、多くの経済・システム関係者の問題意識を吸収しながら、サービサイジング、マルチパーパス、プラットフォームなどの要素を取り入れて新たな経済システムへの構築の方向を一層強めているのである。

(図4 京大高月教授(High moon氏)による循環と経済の引き合い)

そこでのキーワードが、これまでの歴史を踏まえると「デカップリング」すなわち、経済と環境負荷の連携関係の切り離し、であることは容易に理解できよう。この「デカップリング」こそが1992年のリオデジャネイロ環境サミットで「経済と環境の共存」として掲げられたものであり、かつ図4の高月氏の絵を示すように、長年の矛盾と考えられてきた部分への解答でもある。

1.3 なぜサーキュラーかを問い直す

では、このような新たな経済システムの構築が、なぜ「サーキュラーエコノミー」と呼ばれているかを、この章の最後に考察しておく。それには、まずこれが欧州という他国家であり多文化の共同体の概念として構築されたことを忘れてはならない。共同体国家は、近代国家とは異なり、その統合理念を文化的・民族的基盤に置くことができない。すなわち、特定の社会理念をもとに価値の一元化を図ることは放棄した存在である。サーキュラーエコノミーも、そのためにデマテリアライズや脱大量生産といった、抽象的で理念的なものを掲げるわけには行かず、解釈の多様性を内包しながらも、共同体のそれぞれの要素の中で使用されかつ政策化可能な対象を掲げる必要があることを見ておくべきである。その視点では、脱物質や脱大量生産がEUの共通の目標にできるはずもなく、デカップリング(特に定期された段階での)でさえ、EU内では目標化することに議論を呼ぶものであった。その意味で「循環」はほとんどの国で「廃棄物問題」にしろ「資源問題」にとろ取り組むべき課題として取り上げられており、かつ、経済的要請と環境的要請のいずれの側面も持ちうるものであった。そして、無視できないことは、これら「循環」を取り組む国々や地方でそれが予算措置を伴った法制化が行われており、法規的および経済的な原資としてこれらを取り扱えるという大きなメリットが存在するのである。これは、EUのサーキュラーエコノミーの最初の正式文書(図5)にも現れており、提示された目標は「廃棄物処理からの転換」として読み取ろことができるまとめ方になっているのである。この欧州の共同体の施策として打ち出す際の限界が、サーキュラーエコノミーの解釈の幅を大きく広げ、100を超える定義が存在する大きな原因になっている。

(図5 2015年12月の最初のサーキュラーエコノミー戦略の打出し)

しかしながら、サーキュラーエコノミーは、その歴史的経緯を踏まえると、だんに「循環」という幅の狭い手段に固執したものではなく、長い間の現代世界を作っていた大量生産・裁量消費の社会のつぎにくる持続可能な社会経済の構築へとむかうアプローチであることは間違いない。

2.サーキュラー・エコノミーの基本

2.1 デカップリング

デカップリングは、サーキュラーエコミーの中で重要な概念であり基本をなしているとも言える。しかし、このデカップリング概念も実は変化してきている。

デカップリングが提起される以前の環境と経済の相互作用のとらえ方は、まず18世紀末のトマス・マルサスに始まる。彼は、「人口の法則」として知られる理論を提唱し、人口は指数関数的に増加するが、資源供給は線形にしか増えないため、人口増加が資源不足を引き起こすと警告し、経済と環境の関連性についての初期の示唆の一つとなった。20世紀初頭に活動したアメリカの経済学者ギャレット・ハードンはエコロジカル・エコノミクスの先駆者の一人ともいわれるが。彼は経済と物質フローの関係を研究し、経済成長が資源消費と環境負荷にどのような影響を与えるかを議論した。彼の研究は、経済の持続可能性と資源の持続可能な利用に関する重要な示唆を提供した。20世紀後半のドイツの経済学者レーチ・アーリッヒは、サステナビリティと経済成長の関連性についての研究を行い、「弱い持続可能性」と「強い持続可能性」の概念を導入し、経済成長は環境への影響を低減するために資源の効率的な使用を通じて持続可能性を達成できると主張した。1972年に発表された「成長の限界」(Limits to Growth)という報告書の共著者として知られるドナルド・メドウズはその報告書で、人口増加や資源消費の増加が持続可能な成長の限界を示唆し、経済成長と環境の関係についての初期の議論を提供した。

(図6デカップリング概念の変化)

これらの考え方を反映してデカップリング概念が形成されていったが、デカップリング概念のでた当初は、ファクター10に見られるような資源効率の大幅な改善らより、資源消費を抑えて経済発展を進めようというシンプルなものであった。それは図6の左上に描かれているように資源効率がファクター1:現状のまま、ファクター2:現状の2倍…と向上するにつれて経済成長との分離(デカップリング)が進むというものであった。

その資源効率の改善が時間とともに進行するというモデルから、どみまでデカップリングを進めるかという議論になり、資源消費は上昇を認めつつ経済成長速度よりも遅い資源消費増大速度としての「相対デカップリング」などの概念も許容されるようになり、デカップリングを受け止める人々の幅が広くなったとともに、議論はあいまいになった。さらに、古くは1950年代にノーベル経済学賞受賞者であるサイモン・クズネツォフによって提唱された経済発展と所得格差との関係を示す経済モデルの一つクズネツォフ曲線(Kuznets Curve)が、環境クズネツォフ曲線として、経済発展が進む過程で環境への負荷が増加し一定の所得水準を超えた後に環境への投資や技術革新が進むことで環境への負荷が減少する可能性があるとの仮説が一部の議論で唱えられ、それが、経済と環境の統合の可能性を示す一つの根拠かのごとく取り扱われたことで、デカップリングの概念が、「経済と資源」から「経済と環境」に移行し、かつ「資源」も消費を現象させながら経済成長を実現する「絶対的デカップリング」から緩やかな資源消費増大も認める「相対的デカップリング」へと変わっていったのである。これにより資源と経済の関係の捉え方に大きな幅の広がりが生じることとなり、次の章で述べるそーキュラリティの工学的基礎の議論の共通基盤が曖昧にされていく傾向になったと言える。

ちなみに、本来のクズネッス曲線は、初期段階: 経済発展の初期において、所得格差が拡大する。これは、産業化と都市化が進み、一部の富裕層が経済成長から利益を得る一方で、貧困層の所得が増えにくい。中期段階: 一定の所得水準を超えると、所得格差は縮小する。経済が成熟し、教育、健康、社会福祉などの分野に投資が行われ、広範な社会的および経済的包摂が進み、所得格差が縮小する。最終段階: 高所得国においては所得格差が再び拡大する。高所得国では高度な専門職やテクノロジー産業に従事する人々が高収入を得る一方で、低賃金の労働者や非熟練労働者の所得が伸びにくい。とする経済と所得格差のモデルであり、環境に直接関連しているわけではないが、一部の議論では、経済発展が進む過程で環境への負荷が増加し、一定の所得水準を超えた後に環境への投資や技術革新が進むことで、環境への負荷が減少する可能性があるとの仮説として提案されたものである。

このように、多要素も入り込み複雑な議論になって入るが、デカップリングがサーキュラーエコノミーの基本要素であることは間違いない。

2.2バリューチェーン

サーキュラーエコノミーにおいて「価値の循環(Value Circularity)」とは、従来の線形経済モデルである「take-make-dispose」(採取-製造-廃棄)モデルからの転換を指す。このコンセプトでは、製品やサービスの価値が一度提供された後も、その価値を維持または向上させる。ここまで見てきたデカップリング(Decoupling)は、経済成長と環境への資源使用や環境負荷の分離を指し、経済成長を維持しながら資源の使用や環境への負荷を削減することを目指すが、価値の循環は、デカップリングの手段として、従来の線形経済からより持続可能な経済モデルへの移行をすすめ製品やサービスの価値を最大化し、物質の使用を最小化する方法を提供する。

この価値の循環の連鎖をつくるものがバリューチェーン(Value Chain)である。よくにた表現でサプライチェーン(Supply Chain)があるが、サプライチェーン(Supply Chain)は、原材料から製品やサービスが顧客に届くまでの全体の供給システムを指し、製品の生産、流通、販売に関連するプロセス全体を包括し、効率的な供給を実現することを目指すものであり、価値の循環とは異なり、サプライチェーンは一般的に製品の供給に焦点を当てており、価値を提供することは主要な目的ではない。

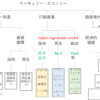

(図7 最近のサーキュラーエコノミーの説明に使われる図)

サーキュラーエコノミー提唱の初期には、リサイクルを中心にした物質の循環が強調されていたが、今では、このバリューチェーンの形成が強調されるようになっている。

図7が最近のサーキュラーエコノミーの説明として欧州でよく使われる図(文章も訳したもの、青のボックスは除く)であり、価値を生み出すことが強調されている。

(図8エレンマッカーサー財団のバタフライ図)

初期にはエレンマッカーサー財団のバタフライ図とよばれる、図8が用いられており、3つの要素がサーキュラーエコマミーの基本かのように取り扱われていたが、これては「循環」という一手段の説明にはなるが、価値の創造が含まれておらず、バリューチェーンという観点からは不十分だとの認識で置き換わっていさているものと判断できる。

なお、最近の論議では、図9のような構造でサーキュラーエコノミーが説明されることが多く、資源の循環は「フローの改善」として資源の入出力に並ぶ一要素として取り扱われ、それよりも図の右側の、「経済的価値」「社会的価値」「環境的価値」での「価値の創造」がサーキュラーエコノミーのsolutionとして重要視されている。

(図9)

(図9)

なお、図中の青のボックスは最近のフロー改善の方向性として言われている表現を筆者が付け足したもので、従来のマス・リサイクルに対して、closed (閉ざされた)すなわち、クローズドループの水平リサイクル、slow(遅い)すなわち、長寿命でゆっくりと循環させる、narrow(狭い)すなわち、循環の前に減量化を図っもの、といったように、従来型のリサイクルの範疇とはことなる「フローの改善」が提起されている。

このように、「資源循環」だけでは経済・社会・環境の価値創造のソリューションに結びつかないとの認識が広がってきており、持続可能な社会と経済のための生産と消費の新しいモデルとしてサーキュラーエコノミーは位置づけられるようになってきている。

2.2.1価値の循環

このような、生産と消費の新しいモデルの中核をなすのが「価値の循環」であるが、実はまだ議論は煮詰まっていないというのが現状である。

そのひとつが、従来からある、価値が増進した豊かさはGDPで測定されるのか、という疑問である。この疑問は、多くの経済学者や社会学者、社会実践家から定期垂れたもんで胃である。古くは先述のクズネッツが1930年代から1950年代にかけて、クズネッツは国内総生産(Gross National Product, GNP)の成長率と所得格差の関係を研究しまし、一時的に所得格差が拡大しその後収束する傾向をもちGNPと所得がパラレル出ないことを示唆した。ロバート・F・ケネディ(Robert F. Kennedy)も1968年、「Brave New World」誌で有名な演説を行い、GDPが国の豊かさを正確に測定できないとの見解を示した。彼は物質的な成長だけでなく、幸福、健康、教育などの人間の総合的な幸福に焦点を当てるべきだと主張している。20世紀末には、アマルティア・セン(Amartya Sen)が「開発は自由の拡大である」というアプローチを提唱。彼は単なる所得やGDPの増加だけでなく、人々の自由や能力の拡大を考慮すべきだと主張し、豊かさの指標を拡張しようとした。また、ジョセフ・スティグリッツ(Joseph Stiglitz)は、2009年に出版された「Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up」で、GDPが豊かさを正確に反映していないとの見解を示しました。彼は環境への悪影響や所得格差、健康、教育などの要因を考慮する必要があると主張した。特に近年のトマス・ピケティ(Thomas Piketty)の格差論は、彼の著書「21世紀の資本」(”Capital in the Twenty-First Century”)で、資本の所得分配の法則として、資本所得(利子、配当、賃貸収入など)が経済成長率を上回る割合で増加する法則を提唱し、経済成長率(G)と資本所得率(r)の関係として、G < r(経済成長率が資本所得率よりも低い場合)が、富の不平等を拡大させる要因であると主張した。この論理展開に基づく議論は、GDPの単なる増加が格差削減につながるわけではなく、G < r(経済成長率が資本所得率よりも低い場合)にはGDPの増大は格差の拡大につながり、雇用にも影響を与え、その結果、雇用者と雇用者の間の交渉力や労働条件の改善が難しくなり、社会的な不平等が高まる可能性があるとの指摘を行っている。 これら以外にも、多くの論者がGDPやGNPが豊かさを測定するための単一の指標としては不完全であるという共通の認識を示しおり、現代の議論では、幸福指数、社会進歩指数、持続可能な開発目標(SDGs)、人間開発指数(HDI)など、より包括的な指標が提案され、国の豊かさを総合的に評価するために使用されている。これらの指標は、物質的な豊かさだけでなく、社会的、環境的な側面も考慮に入れることを目指しているが、定量化指標としては、決め手を欠くものであり、多くの議論がデカップリングの議論に見られるように「経済発展≒GDP増大」として取り扱われているが、あくまで近似的な便法であり、近い将来にはより適切な表現がとってかわてくる可能性も高い。

(図10)

(図10)

このように、GDPや何らかの経済指標が妥当か否かという問題はあるものの、何らかの形で価値を高めることが必要なことはデカップリングの議論の大きな背景にあることは間違いない。しかし、このデカップリングで引き離される部分には何が売るのかという議論もまだ残っている。図10にもう一度デカップリングの図を示した。そこでは議論の残る部分はorで示されているが、as usualに近い形で上方に伸びていく指標(GDPが価値かなど)とそれどディガップルする形で、減らされていく指標(資源消費、それも自然資本を含むもの、さらには環境負荷など)の二つのグループに分けられ、その遷移過程として減らされていく指標が低減ではなく逓減された形でついて行っている状態が記されている。問題はこり上昇グループと下降グループのベクトルを引っ張っていくものは何かである。

一般的に説明されるのは、上昇グルーブしas ususl、つまり現状の経済状態を維持して、それをより少ない資源消費(ここによくリサイクルが持ち出される)で行おう、ということである。しかし、サーキュラーエコノミーの背景の経済的視点を考えると、これがas usualでは、雇用も伸びないし経済の先詰まり感根突破できない。つまり上昇に向かう推進力もデカップリングには必要なのである。

そこで持ち出されるのが、「持続可能性の価値」である。たとえばエルク・ファクスト(Elkington)は「トリプルボトムライン」(Triple Bottom Line)というコンセプトを提唱しまし、経済的な価値(利益)、環境的な価値(プラネット)、社会的な価値(ピープル)の3つの要素を考慮し、持続可能なビジネスモデルを構築することを強調しており、経済的な価値に加えて、環境的な価値、社会的な価値を駿豆得ることで価値の増進を図る方向をうちだしている。また、ジョセフ・スティグリッツ(Joseph Stiglitz)は、経済学的視点にがらも不平等の問題を指摘し、持続可能な成長のためには所得再分配が必要であると主張し、国内総生産(GDP)だけでなく、環境指標や社会的指標を含めた幅広い指標が必要であるとも述べている。スティグリッツの提案に基づいて、国内総生産(GDP)以外の指標や持続可能な開発目標(SDGs)などが政策評価や国際的な指標として採用されるようになってきており、現在の理解の主流になってきている。

これらは従来の経済外部に置かれていた価値を経済に内部化することで、新たな上昇ベクトルの源泉にしようというものてある。このような経済外価値の内部化の考え方に対して、従来の経済界からの反応は芳しくなく、サーキュラーエコノミーが定着するうえでの大きなネックになっている。

問題点を生成系AIに列挙させてみると、以下のような指摘が出てくる。

上記の考え方に対する経済界の受け止め方は賛否が分かれており、特に以下の点で問題視されることがあります:

利益と社会的価値の調和: 一部の経済界の代表者は、社会的価値や環境への配慮が企業の利益を圧迫する可能性があると懸念しています。彼らは、経済的な成果を追求しながら社会的責任を果たすことが難しい場合があると主張しています。

ビジネスモデルの変革の難しさ: 一部の企業は、既存のビジネスモデルを変革し、持続可能な経済活動に移行することが難しいと感じています。これにはコストの増加やリスクの増大が伴う可能性があるため、一時的には利益が減少することを警戒しています。

規制と法制度の変化: 持続可能なビジネスモデルに移行するためには、新たな規制や法制度の導入が必要な場合があります。一部の企業は、これらの変化がビジネスに対する障壁となると懸念しています。

競争力の維持: 持続可能性を追求する一方で、企業は競争力を維持しなければなりません。一部の経済界の代表者は、競合他社が持続可能性に取り組まない場合に、自社が持続可能性のためにコストをかけることが競争力の喪失につながると懸念しています。

持続可能性への関心の変動: 経済界では持続可能性への関心が変動することがあり、景気循環や他の重要な経済課題が優先されることもあります。このため、持続可能性への取り組みが一貫して続かない可能性があると指摘されています。

経済界においては、持続可能性と経済的利益のバランスを取りながら、新たなビジネスモデルや戦略を探求し、持続可能な未来に向けた取り組みが続けられています。

しかし一応、世界的な動きとしては、経済自体が持続可能性を追求していかねば破綻するという認識もあり、以下のような経済界が持続可能性を追求し、外部経済を経済の中に取り込もうとする動きが展開していることも無視できないことも事実である。

a) 国際会議と合意: 世界各国は、気候変動や環境問題に関する国際会議に参加し、持続可能性に向けた合意を締結していっている。例えば、パリ協定は温暖化対策の国際的な枠組みとして採択され、多くの国が温室ガス排出削減目標を設定。これにより、企業や産業界は環境に対する取り組みを強化し、持続可能な経済活動を推進。

b)グリーンファイナンス: グリーンファイナンスは、環境に配慮したプロジェクトや取り組みに資金を提供するための金融商品やサービスである。多くの国や国際機関は、環境にやさしいプロジェクトへの投融資を奨励し、クリーンエネルギーや再生可能エネルギーへの投資を促進している。これにより、環境に配慮した事業が支援され、経済に組み込まれる機会が増えている。

c) 持続可能な認証と規制: 持続可能性への取り組みを示す認証や規制が増加している。例えば、食品業界では持続可能な農業や漁業の認証が行われ、消費者に対して環境に配慮した製品の選択肢を提供、同様に、エネルギー効率の規制が強化され、省エネルギーな製品や建築物を奨励。

2.2.2使用価値と交換価値の相違

ここまでは、サーキュラーエコノミーの議論や論点としてよく言われる部分であるが、ここではさらに踏み入ってみる。

デカップリングの推進力の一つとして、マイケル・ポーター(Michael Porter)は「共有価値創造」(Creating Shared Value)という概念を提唱している。これは、企業が社会的課題を解決しながら新たな市場機会を発見し、同時に経済的価値を生み出すことができるという考えであり、市場経済の機会形成と社会的価値の解決を結び付け和うという考え方である。この共有価値創造のアイデアは、企業の社会的責任とビジネス成果の結びつきを強調し、多くの企業が持続可能性戦略に組み込みやすくしているといえる。

社会的価値と市場経済が生み出す価値の議論は、古くは18世紀のアダム・スミスにさかのぼる。アダム・スミスは『国富論』(Wealth of Nations)などの著作で「交換価値」としての価値に焦点を当て、市場における価格形成と価値の関係を探求た。そこでスミスは使用価値と交換価値を区別し、使用価値を商品が満たす人間の欲求やニーズに関連付け、交換価値を市場での交換可能性に関連付けた。またスミスは、商品の交換価値は労働時間に基づいて決まるが、使用価値は個々の需要に応じて変動すると考えた。19世紀のカール・マルクスは「使用価値」と「交換価値」の対立と二重性を強調し、使用価値は商品が物理的に提供する価値であり、交換価値は商品の社会的な関係によって決まる価値であると指摘した。

その後、リードリッヒ・ワルラズの効用説、すなわちも価値は個人の主観的な効用に基づいているとしてそれは、価格は供給と需要によって決定されると主張し個人の選好に従ってリソースが配分される市場経済を薦める説、さらにフリードリッヒ・ハイエクの価値の主観性を強調し、価格メカニズムが情報の効率的な伝達手段であると主張、市場プロセスを通じて個人の選好が調整され、効率的な資源配分が実現すると考える、などの市場重視の価値説が市場経済の拡大とともに広がるという歴史的経緯をたどった。

特に、市場経済重視の価値説は、アダム・スミス流に言う「交換価値」の部分の形成と向上のメカニズムの理解に大きな力を発揮している。しかし、ここに市場経済では外部に置かれてきた「環境価値」が持ち込まれ、それと同じ土俵で議論すると段階になると、まったく異なった言語の論理に近い状態が生じていることは否めない。「交換価値」と「環境価値」の議論が先行するのではなく、むしろ「使用価値」と「環境価値」の議論をこそ先行させねばならず、「使用価値」「交換価値」「環境価値」がまさにトリプル・ボトム・ラインとして議論され、そこでバリュー・チェーンが形成される必要がある。

その視点で、サ―キュラーエコノミーで脱却の対象となるリニア・エコノミーを見てみよう。「循環がないのがリニア・エコノミー」でもないし「循環していたらサーキュラー」でもないことは、いろいろな形で出されている例から容易に理解される。図11はサーキュラーエコノミーのアクションプランが出された際によく用いられた図であるが、別に循環していないわけでなく、循環のループが描かれていても、それはサーキュラーではなく、しっかりとliniar Economyの単純な例だと明示されている。

(図11)

(図11)

また、図12は、京大高月氏のずであるが、大量生産に依拠したリニアな循環が皮肉ってある。

(図12 高月教授の図より)

リニア経済として脱却の対象にされているのは、非循環の経済ではなく、大量生産。大量消費に依存した経済なのである。

図13に示すように、大量生産の尻ぬぐいの大量処理で経済的利得を得て、リサイクル製造物も大量消費の低価格競争に提供するリサイクルは、結局は大量生産・大量消費の枠から抜け出すことできない「リニアな循環」なのであり、実はサーキュラーエコノミーではむしろ否定されるべき存在なのである。

(図13 リニアな循環)

なお、ここまは「大量生産」と書いたが、大量生産なのか「過剰供給」なのは、議論のあるところてある。大量生産は工業化の進展に伴って19世紀末から20世紀初頭にかけて急速に発展し、ヘンリー・フォードの自動車生産ラインの導入など、大量生産のアイデアはアメリカで広く採用されたが、により、製品を大量に効率的に生産でき、生産コストを低減することができるようになった。大量生産は一貫性のある品質を提供し、商品の価格を下げ、多くの人々に手の届く製品を提供することができた。これに対して、過剰供給は、大量生産によって製品が供給過剰になり、需要を上回る供給が生じた結果として発生するものである。過剰供給は経済危機や失業の増加などの問題を引き起こし、需要と供給のバランスを取り戻すための調整が必要とされた。問題は、経済の不安定問題となる顕在化とた過剰供給の前に、「交換価値」形成のための市場競争として「過剰供給」が慢性化して起こっていないかということであり、「大量生産の問題」と指摘されるものの中には、このような「慢性化した過剰供給」が含まれているものと思われる。

ここで。市場によって形成され成長する「交換価値」の市場がどこまでを指すかを見てみねと、そこにリニア・エコノミーの限界が見えてくる。

(図14 リニアエコノミーの限界とサーキュラー・エコノミー)

(図14 リニアエコノミーの限界とサーキュラー・エコノミー)

図14に示すように、リニアな経済では、市場形成のほとんどの対象は購買以前の部分であった。購買による物品の受け渡し、いなわち「交換価値」を如何に経済利得とと投げていくかがマーケッティングの主要部分であった。しかし、「使用価値」を考えねならば、その個人的多様性に適応させる用途の適用、使い勝手、持続メンテの多くの部分、保管、使用後の思い出と処理、などいくつかの経済行為化された部分はあるものの、基本的に「消費者」と呼ばれる個人任せであり、それらは一般に「使用価値」に属するものとしてマーケット理論の中から外されていた。サーキュラーエコノミーの中で強調される「モノ売りからコトへの転換」は、この「購買の壁」ら手を付けるものであるといえる。

慢性化した隠れた過剰供給は、ませに「購買の壁」の前で立ち止まったマーケッティングの限界であり、製造・供給者目線の「売らんかかな」と言われる「なげやり経済」が一方向的なモノと経済の流れを生み出しているのが、現在のリニアな経済ととらえられる。それに対してサーキュラーエコノミーは、本来は経済の主体者である「使用者」の視点での価値創造の観点に立ち、「使用価値」に極めて近い部分の価値までも「交換価値化」していく、その中には、従来は経済外であった「環境価値」も「交換価値化」の対象となっていく、使用者を包み込んだ経済への移行が目指されることとなる。もしかすると「価値」は製造者から与えられ、購買を通じて交換するものではなく、使用者が生み出し、繋ぎ渡していくものになるのかもしれない。

まだ議論が尽くされているわけではないが、そこで循環されるものは、モノよりも共有できる「価値」であろうし、そのような次世代の回答の方向も含めて、生産・供給者目線の「サプライ・チェーン」から「バリュー・チェーン」へと言葉の準備が進んでいるとみなすことができる。

2.3 リテインド・バリュー(retained value)

2.3.1 サーキュラーエコノミーのビジネスモデルの3つの軸

ここまで、サーキュラー・エコノミーの基本的なポイントとして、デカップリングと使用段階での価値の創生であることをみてきた。しかしその表現のみならず対象や解釈も曖昧でありかつ他の経済要素も組み込まれるため、サーキュラーエコノミーの進展をみていくにはそれだけでは不十分である。かといって「循環」に注目すると、それは「リニアな循環」までもサーキュラーな動きとして評価される危険性がある。

(図9再録)

(図9再録)

ここに再度、図9を再録しておく。サーキュラーエコノミーは、経済・社会・環境側面での価値増大を量るもので、保持、再生、創生の高等推進のもとで資源の入出力および循環のフロー改善が行われる。この行動推進を以下に組み込んでいくかがサーキョラーエコノミーの鍵となる。

この行動推進について、RRRDR(remanufacturing, refirbissh,repairand direct reuse)やサービサイジング、マルチパーパスなどのアプローチが示されているが、基本的にこれらがぞジネスを通じて展開していくとして、そのビジネスモデルの基本として次の3点が上げられる。

(図10)

(図10)

まず二番目から、オープンプラットフォームは、バリュー・ネットワークを展開する基盤である。だからといってプラットフォームを形成すれば、それがサーキュラーエコノミーに通じるわけではない。図11の左図に示すようにGAFA型のプラットフォームは「売り」と「買い」を協力に結びつけるためのツールであり、むしろリニアな経済を一層進めることに貢献している。それに対し例えば日本のあるぷらっとフェームシステムはクラウドファンディングと製造者と使用者の相互情報を結びつけることで、新たな価値の創造を行っている。他にも多様な可能性があるが、ここでは略す。少なくとも、プラットフォーム形成は有力な手段だが、プラットフォームを形成するからといって、それがサーキュラーとは限らない。

(図11)

(図12)

(図12)

3つ目に上げた、サービサイジングはいわゆる「モノ売り」から「コト」への転換を典型的に推し進める。この概念は以前から指摘されており、図12の左に示すねのは、1997年の段階で原田によって示されたものである。当時は、「所有」の問題を無視した現実的に達成できないモデルとまで批判されたが、現在はMaaS(mobility as a service)、LaaS(lighting as a service)などおおくのところでサービサイジングが唱えられるようになった。それだけではなく、図13に現在の日本の家庭の支出状況(消費者購入市場)のなかの、耐久財(自動車や家電製品)購入の占める割合を示したが、いまや、耐久財の購入は消費者支出のほんの一部となり、モノの購入よりも教育なども含むサービスへの支払いに消費者支出がシフトしている時代になっている。ある意味でいうとサービサイジングは時代が先に先行し、それを遅れてビジネスモデル化しているとも言える。

(図13)

(図13)

2.3.2 Retained Value(残存価値)とは

図10であげた1つ目の要素、残存価値には、狭義のものとそこから拡張されたものがある。狭義の残存価値は、製品や資源が使用された後にも、その中に存在する価値を指し、

a)リサイクル価値: 資源価値とも呼ばれ、製品や材料が廃棄物として処分されるのではなく、リサイクルや再利用されることによって、その中に含まれる価値が維持または引き出されるもの、

b)リマニュファクチャリング価値: 材料価値、機構価値など製品が修理や改良を受け、新たな価値を生み出すもの、

c)レトロフィット価値: 製品や建築物が新たな機能や技術を導入することにより、その寿命を延ばし、新たな価値を創出するもの、

d)レガシー価値: 製品や建造物が歴史的・文化的な価値を持ち、そのままの形で保存・活用されることによって、レガシー価値が維持されるもの

等がある。これらは、図14で見るとこれは縦に伸びた価値であり、リサイクルによる資源価値の回収が「循環」であるという考え方に対して、資源効率を上げるための多様な残存価値の利用形態があることを意味している。

(図14 Retained Value)

それに対し、図14の横への広がりは、使用済みではなく、使用中もしくは存在している製品なも、売却目的で顕在化された価値だけではなく、引き出されていない価値がありそれを社会的利用として引き出すことを意味している。これはretainedの「残された」、「管理された」の意味だけでなく「保有している」「秘められている」という意味を考えると「残存価値」と訳すのではなくRetained Valueとそのまま使うのが妥当なのかもしれない。

この広義のRetained Valueには、a)利便的な利用価値、たけでなくb) 社会的・文化的な価値: 製品やサービスの付加価値、c) 製品やサービスの質を高める知識資産的価値 d)エコシステムサービスなども含まれる。

このように広義のRetained Valueまで含めて、その価値を引出す行為を行っているかでサーキュラーエコノミーを捉えていくことが必要であり、「循環をさせているからサーキュラーエコノミー実践している」というのではなく「〇〇のretained valueを引き出しているからサーキュラーエコノミーを実践している」という方向にもっていく必要があるるるろう。

3.結言

CEが目指すものは何かについて、歴史的過程も踏まえて検討してきた。あらたな「価値の創出」すなわちこれまで購買による「交換価値の増殖」を経済の主たる対象としていた部分に対して、消費者の使用する「価値」を如何に経済の中に組み入れてあらたな生産と消費のシステムを構築していくかが、サ―キュラーエコノミーを求める背景にあること。その中で埋もれたり無くなっているとされていた価値、すなわちretained value、を引き出すことがサーキュラー・エコノミーのカギとなる行為であることを述べてきたつもりである。

では、retained valueを引き出すとはどういうことか、とか、それと「循環」のかかわり価値とそれによるフロー改善の効果をどう示すか、ではさリイクルはどう位置付けられる、などまだまだ明らかにすべきところは残っている。それらは、別に稿を起こすとして、まず「循環」を自己目的化しない基本視点として、デカップリングとretained valueがあることを確認していただければ幸いである。

(2023年12月30日 Kohmei HALADA)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません