2023 年 8 月 31 日

「LiB 対応にみる LCA の変化の兆しとモノづくり」

原田幸明氏

「リチウムイオンバッテリーの対応にみる LCA(ライフサイクルアセスメント)の 変化の兆しとモノづくり」

ということで、

最近、ちょっとリチウムイオンバッテリーの LCA なんかを調べているときに、ちょ っと、大きい変化の予兆を感じましたもので、

それに対してどうするか、っていうお話をしていきたいと思います。

そもそも「LCA の変化の兆し」って言いますけれど、まずそこでちょっと古い話か らやりたいと思います。

まず皆さんだいぶ「LCA」っていう言葉はよく使われるようになったと思うんですけれど、はっきり言って、LCA ってまだまだ子供でして、まともな大人の使うよう な道具じゃないんですね。

僕に言わせれば、”まだ情緒的 LCA の段階だ”ということなんです。

それで、少しずつ、今変わってくる兆しがある、ということを今日話したいと思います。

それで、その前には、まず皆さんが『LCA』っていう言葉、なんか、金科玉条のご とく使われるケースが多いんですけれど、そんなもんじゃないよ、ってお話をして おきたいと思います。

そもそも LCA っていうのは、

・「システムのエネルギー分析」等を基礎にして出てきた手法でして、

・1990 年に SETAC(毒物環境安全学会)(*1)っていうところが「LCA シンポ ジウム」というのをやりまして、こちらが、やっぱり、LCA っていうのを定式化し た一番最初なんですね。

その前にもいくつか LCA らしいものがあったわけですけど、

”なんだろう”っていう形の議論が、始まってきたっていうことです。 それが、

・1992 年の地球サミットで、その中の重要なテーマが、

『「産業」と「環境」の統合』という視点で、

そのためにはこの LCA の指標っていうのは、

『「産業」の中に「環境」を組み込む上で必要な指標』なんで、急ぎ具体化しなけ ればいけない、

というようなことが強調されたんですね。

それで、

・翌年の 1993 年に ISO を着手して、

・1997 年に ISO が発行している、と。

その中でもですね、

「LCA は発展途上の手法である」ということが言われているわけです。

それでですね、実は日本で LCA をやっている方々は、皆さんね、このあたり (1997 年に ISO を発行)から始めているんですね。

私、この前から始めていますから、正直言って、今の産環協(産業環境管理協会) を始めとする LCA っていうのがですね、

やっぱり、所謂この「LCA は発展途上の手法である」っていうことを理解しない で、

”ISO で与えられたものである”っていう形で考えている。

この部分に、大きな問題があります。

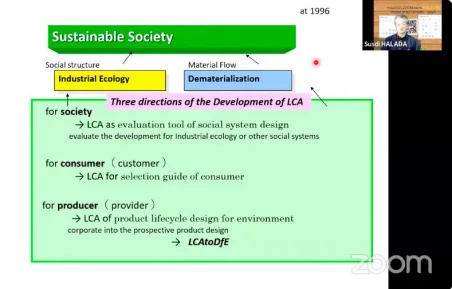

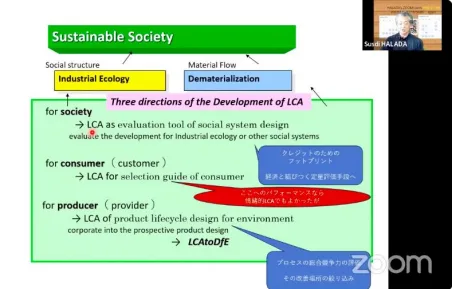

これ、“at 1996 年”、その頃に書いてあるんですけど、ここに

これ、“at 1996 年”、その頃に書いてあるんですけど、ここに

「Sustanable Society」を目指して、

「Industrial Ecology」

と

「Dematerialization」

というものがベースになって進んでいきますよ、って、

まあ、はっきり言ってこれを統合したのが今のサーキュラーエコノミーですよね。 ひとことで言うなれば。

1996 年、サーキュラーエコノミーという言葉はございませんでしたので、その中 で、社会においてはですね、要するに

“Social System を Design するためのツールでありますよ”、と。

「consumer」は、いずれ「customer」になるんだろうが、(*2) それはですね、

「LCA for selecting guide」

要するに、

”カスタマーがどういうふうに自分たちの行動を選択していくか、っていうのは 「selecting guide」になりますよ”、と。

そして、「producer 」は、これ、「producer」だけでなく、「provider」になる。 これ 1996 年に言ってたんですからね。

要するに、LCA というのは、

”Lifecycle design for Environment”⁻環境のデザインをしていくためのツール になっていくんだよ、と。

”Lifecycle design for Environment” に発展していかなければ、LCA って、そういう意 味で言って、「producer」、「provider」は使い切ったと言えませんよ っていうようなことを言っていたわけです。

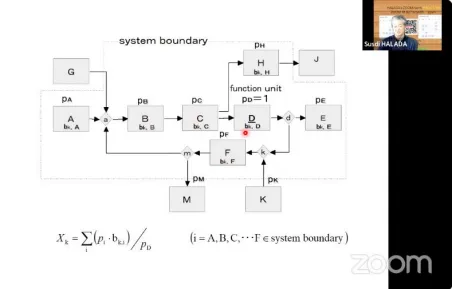

そういう意味で言って、LCA、その当時これ LCA の一番単純なのは一体何かってい うと、

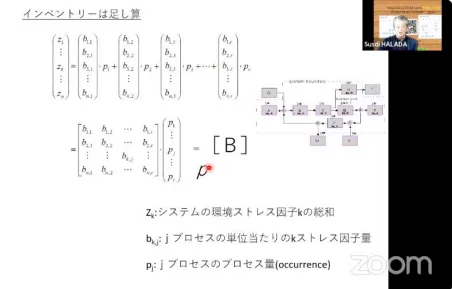

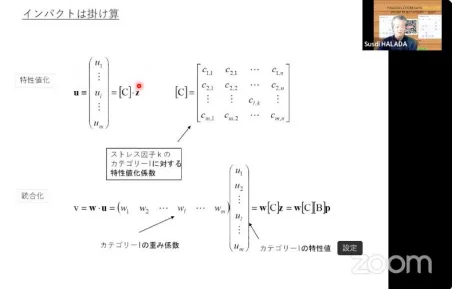

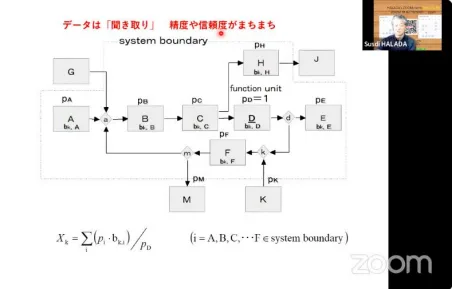

LCA とは、単純に、これ、式を書いていますけれど、

「Σ(シグマ)の足し算と、掛け算、割り算」なんですね。

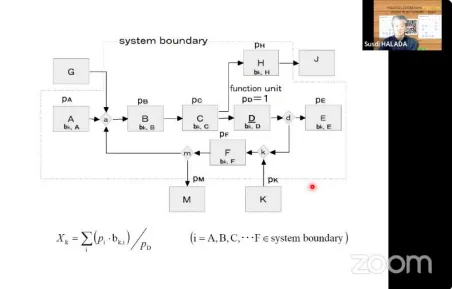

要するに、このシステムをそもそも、エネルギー分析していますから、システムを ずっと足し算していってやると。

これ、ですから、簡単に言いますと、

「プロセスがどのくらい稼動しているのに関して、環境負荷がどのくらいあるか」 となると、

それって単純に、こういうふうに(P がこっちにずれていますね、すいません。こ っち来るのが、絵が小さくなってますけど)

このマトリックス計算をしているだけなわけなんですね。

それで、それをですね、「インパクト分析」っていうのは、結局、 そのマトリックス計算でできたこの値をですね、

「そこに対して、じゃあ、環境に対してそれぞれのインパクトがどう影響するか」 っていうマトリックスがあって、

これを掛け算するだけ、と。

で「さらに、一元化して統合化しなさい」っていうのは、

重み係数を掛けているだけ。

単純な掛け算と足し算なんです。

理論的にはですね、こういうふうにマトリックス化してしまって、それによって解 く。

言うなら、その元になっているエネルギー分析はそれができるわけなんですよね。 だから、これでやっていくのが本当の科学的 LCA になっていくわけなんです。

ところがですね、実際これでやっているときに、さっき言ったようにもう急いで建 てつけて作った LCA ですから、

一体何かっていうと、エネルギー分析との違いもよく理解できてないんですね。

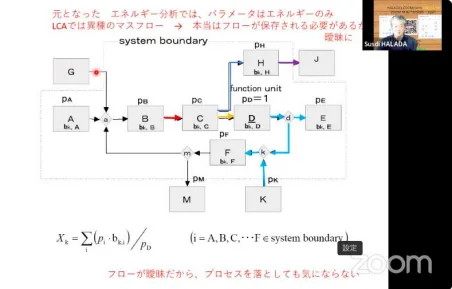

元となったエネルギー分析ですね、パラメータがエネルギーのみだから、 要するに、これ全部この黒い線で済んだわけです。これ全部エネルギーで済むわけ です。

ところが LCA の場合には、「異種のマスフロー」、

例えば、B のフロー、

黒で入ったものが B のプロセスで赤に化けて、っていうようなプロセスで、 青と黄色に化ける。

で、D とEと K と F の間では、こっちの方の水色ので、モノが流れている、 こういうふうに、異種のフローが保存される。

で、このフローが全体として、保存されていかないとこの式は立てちゃいけないん だけれど、その部分が曖昧なまま進んでいます。

それからさらに言うと、

こういうふうなシステムの中で、そのデータ自体がですね、

「聞き取り」、非常に手工業的なやり方で、精度や信頼度がまちまちです。

で、このデータがこれ存在するのかどうなのかっていうことさえ、このプロセスっ ていうのは意味があるのかどうなのかさえ、これ、検証する手段を中に含んでない んですね。

ですから、”非常に恣意的なもので組み立てられる”。

そういう構造のまま、LCA を、

やはりその産業界が環境というものを、要するに、環境の素人さんが、

“環境を議論できるためのツール”として使うというために、

急いで建てつけてしまって、その建てつけたままの姿で動いている。

だから、私達はですね、要するに、

だから、私達はですね、要するに、

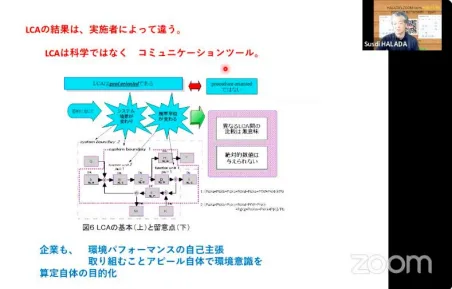

”LCA の結果は実施者によって違うんだ”、と、

“LCA は「科学」ではなくて、「コミュニケーションツール」” だ、と、 ここはものすごく強調したいんです。

異なる LCA 間の比較は無意味だと、

「同じ人が、同じ境界条件で」LCA をやった、そのときには言えるだろう。 そこで与えられた数値は絶対ではないんだよ、と。

要するに、

「システムがどう取るか(システム境界)」も変わって、

「規準単位」も変わっていって、

「聞き取りデータ」も違ってくるし、

“そもそも、このプロセスを考えたが考えてないか”

これさえ違ってくるわけなんですね。

そういう状態の中ですね、企業としても、どちらかというと、

“環境パフォーマンスを見せていく”、

“自分たちは環境を考えているんだ、だからこういうデータも扱えるよ”、 っていうふうな形で、

ある意味では、

“算定自体を自己目的化していった”、

悪い言葉で言うと「免罪符」ですよね。

”免罪符で使う”、っていう形で LCA が広がっていたので、はっきり言って、 ”「科学」ではない「情緒的なコミュニケーションツール」”がそれなりに社会に広 がっていった。

そういう様相があるわけです。

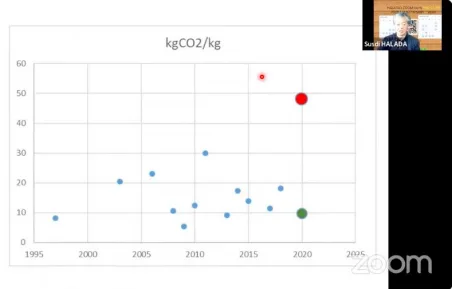

ですから、これは一体何か、って言いますと、

これ、リチウムイオンバッテリーの年代なんですけれど、そこに対しての LCA の結 果です。

これは、私がかなり精緻な形で、中のプロセスを見ながらやった LCA なんですけれ ど、

要するにもう、値自体が人によっていい加減だし、

しかも、どんどんどんどん低い値の方がいいかな、っていう方に向いていってい る。

まあ、みんな、「低い方がいい」と思っているんでしょうね。

でも、そのために、今言ったような、

”基本的なその「マテリアルフローの原則」だとか、

「中のデータの正準姿勢」というものを検証するシステムが無いままの幼稚な LCA” がずっと歩いていったわけです。

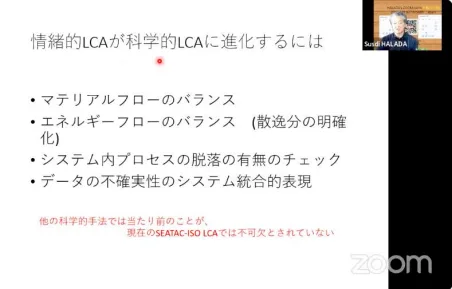

本来、この「情緒的な LCA」が「科学的 LCA」に進化するためには、「縛り」を入 れなきゃいけなかった。

でも急いだために、ISO 化の中で、その縛りがなくて、

”それはみんなが定義すればいいんだよ”、と、

”「私がどう計算したか」っていうことを言えばいいんだよ”、と、

なぜならば、

”これはみんなのために環境に対する自分のパフォーマンスを説明するツールだか ら”、

っていう方向で、どっちかと言うと落ち着いたわけです。

そのために、本当に科学的なるためにはやらなきゃいけなかった、 ・そのシステムの中でマテリアルフローのバランスが本当に取れてるのか ・エネルギーフローのバランス

いわゆるこれは散逸分を明確化していくことになるわけですよね。

まさにこれ、LCA といっても、もう根幹になるところ、って言っていいわけです。 特に CO2 を議論する場合には、エネルギーに依存するところが大きいわけですか ら。

この辺のバランスが取れているか、っていうこと。

これも LCA の手法の中では明確にすることが ISO では求められていません。

さらに

・システム内のプロセスの脱落の有無のチェック

っていうものも、

これはもう、”どういうシステムでやるか”、っていうことは無いですね。

さらに、

・データの不確実性。

本当のシステム分析でやるならば、「そのシステムで統合的に標榜する表現」とい うものを入れておかなきゃいけない。

要するに、個別のデータが不確実だった場合に、全体のシステムとしてはどのくら いの数値的なばらつきの範囲を持ちうるのか、っていうことを明確にしなきゃいけ なかった、っていうところがあるんですけれど、

これは一応ですね、”インタープリテーション(*3)という解釈の中において、そ れだけの感度分析をしなさい”、っていう言葉、一応それらしいことは入っているわ けなんですけれど、

やっぱりこの「科学」っていう意味ではまだまだ不十分である。

他の科学的手法では当たり前のことが、現在の SETAC‐ISO 型の LCA(*4)で は不可欠とされていない。

こういうものなわけです。

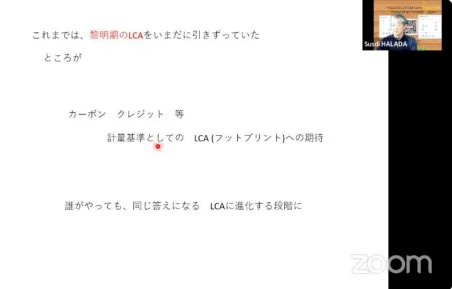

で、これまではそれでも良かった。

この黎明期の LCA でも、環境パフォーマンスを見せて、”私達はちゃんと取り組ん でいますよ”、っていうことを言っていればよかったんですけれど、

ところが今世の中は変わってきていて、

要するに、「カーボンクレジット」など、「経済と結びついた計量基準」として、 「LCA」、ときには「フットプリント」として、割とわかっている人は、ここ区別 していますよね。

LCA はいい加減なもんだと。

「フットプリント」となった場合、もうちょっときちんと算定したものを言おう、 という要素があるわけですね。

「LCA」は人によって違う。

「フットプリント」は誰がやっても同じようにやらなきゃいけない。 要するに、この”「フットプリント」としての期待”っていうものが、今ものすごく 大きくなっているし、経済界がそれを求めるようになってきている。

カーボンクレジットによって計算して LCA やりました。

”で、LCA って信用できるの?”

”LCA は人によって違う”、と。

それでですね、もう一つ。

だから、そういう意味でいうと、

「誰がやっても答えが同じになる LCA」に進化していかなきゃいけない段階。

ですから、今、LCA に携わっている人たちの中の有識者の中にはですね、”下手した ら、これ、LCA 訴えられちゃうよ”、っていう危機感を持っている方々もいるわけで す。

今までの黎明期のコミュニケーションツールじゃなくして、科学的に要するに変わ らなきゃいけない。

それでですね、(これ、前に書いたものですけど)、要するに、 「for society」というように、「クレジットのためのフットプリント」として「経済 と結びつく定量的評価手段」が求められる。

「for consumer」は、これまでのパフォーマンスでも良かったかもしれません。 もう一つ、今日一番言いたいのはこの動きなんです。

「for producer(provider)」に対して、要するに、

この LCA をやることによって、本来の目的、ここの部分(総合競争力の評価、その 改善場所の絞り込み)が効いてきて、

それをですね、この「製品のパフォーマンス」として、要するに、 ”「総合性能」として見せていく”、

っていうふうなことが必要で、

そのために、見せていくために、

”自分たちのプロセス、システムの中でどこを改善していっていいか”、

っていうのは、自分たちはわかっていなければならない。

そのために LCA を使っていこう、

という方向というものがですね、今、見え出してきている。

私としてみれば、国際的には非常にいいことなんですけれど、

その部分がですね、やっぱりちょっと、実は日本じゃなくて海外で起きてきてい る。

![]()

これは、前のときにもちょっと喋ったと思いますけど、”ああ勘違い”という話です ね、

要するに、

「従来の『電池指令』(使用済み段階のみ対象)」に対して、

これはリチウムイオンバッテリーですけれど、

今『新しい制度』を作っているわけなんですよ。

そのときに、

「共通の規則により公平な競争条件を確保し、域内市場の機能を強化する」

それと、

「バッテリーライフサイクル全段階を通じて、環境および社会的影響を削減してい く」このためのものとして使っていこう、

というふうな形でですね、

そこの部分にその「LCA 的解析」を入れていこう、というような動きになってきて いる。

![]()

ちょっと、次、資料がいっぱいあるので、バーっと流していきます。

例えば、「リチウムイオンバッテリーの製造」っていう言葉で、 どういうのをイメージしますか?

多分みんな、三つぐるぐる巻きにしてしたドラムを作っていって、って思いますけ ど、

それをですね、

「Mixing」-「Coating」-「Drying」-「Solvent Recovery」(*5)(要する に、中の溶媒を取り出すもの)-「Calendaring」って、これ、いいですからね。 「Calendar」(*6)っていうのは、円筒ということです。要するにこれ、「end of press」です。

次、切って(「slitting」)、中の溶媒をさらに飛ばして(「Vaccum drying」)、重 ねて(「Stacking」)、溶接して(「Welding」)、閉じて(「Enclosing」)、そ の後に電気を流して(「Pre-charging」)、皮膜を作って(「Resealing」?)、さ らに「Aging」をする。(*7)

こういうふうにですね、”プロセスをきちんと分析していく”、っていうふうなこと がですね、こういうレポートができているわけです。

(*8)

![]()

やはりこれも aachen 大学(*9)のものですけれど、

そういった個別のものに対して、

”どういうパラメータでモノが動いているか”、

”どういうところが、そのオルタナティブがあるか、改善の余地があるか”、 こういったことをですね、

こういう「Coating」‐「Drying」、

全ての工程に関して、こういうふうに、どんどん出してきている。

こういう仕事がですね、ドイツなんかを中心に、今行われていっているわけです ね。

![]()

こういう、フォーメーションっていうのは、僕、電気流してテストしているだけか と思ったらですね、

”今どき”って言っちゃいけないんだけれど、

要するに、これって、電極の表面に安定化した皮膜を作るんですね。 だからこれ、全部の電池に対してやんなきゃいけない。

“この部分、実はエネルギーいっぱい食っているわ”、とかですね、

そういったことで、

これがどこの DryingRoom、要するにクリーンルームで行われているかっていうこ とまで持ってきて、

そのコントロールの条件まで全部調べて、

![]()

例えば、これで、LCA にまた持っていく。

例えばこれで CO2で見たときに、どこの部分が一番大きいですか、っていうと、 実はこの「Formation」という、最後に電池を流して膜を作る部門が大きい。

それから、要するに DryingRoom に対して、全体の、全体共通だけど、それに対す るかけてる部分が CO2 出しています。

それからこの「Drying」、「Coating&Drying」ですね、

要は、「乾燥工程」っていうのはかなり大きい。

こういうところを見て、”じゃあ、こういうところをどう改善すればいいか”、って いうことなんかを、また別のペーパーで議論していっている。

まさにそういう意味で言うと、

その「Design for Environment」を自分たちのシステムの中でやっていくために、 ![]()

どこを、改善点をやるかっていうことですね、

要するに、そういう意味では、昔書いた ”本当の LCA の使い方” の一つをですね、 やっていっているわけです。

これ、下の方に文字を書くとね、(これ見えなくなって、自分で何書いたかわかん なくて困ってんですけれど、)

要するに、多分そういう意味ではですね、そういったプロセスを見て、今ここに、 このように論文上げていますけれど、

”そのプロセスのどこを変えていくか”、とかですね、

要するに、例えば、デザインを「High Speed Winding」(巻き取り)ですね、

エンジン作ったものを、電極とセパレーターと巻き取るやつをですね、 ”どういうふうにしたらいいデザインができるか”、だとかですね。 それで、そういうプロダクション状況だとかですね、

「Reducing Processing Cost」ですね、”コストを下げていこう”、だとか、

こういうふうなところが、今、かなりドイツを中心にどんどん出てきているわけで す。

![]()

これは、LCA にとってはそういう意味で、この LCA をそういった意味で斬る人がい ます、

”Closing gaps”、要するに、

”今までのものだったら、実験室規模のもののデータで使ってるけど、本当に、工場 の規模のものでやらなきゃダメだよ”、みたいな口調で書いて、

今までの、まあ、私的に言うならば、

”「情緒的 LCA」ではなくて、本当の「科学的 LCA」をやっていくにはどうすれば いいか”、

っていう議論がようやく始まってきている。

![]() 問題はですね、それがやっぱり欧州、特にドイツで起きていることで、 僕はそういう意味で、これから何を読み取るかっていうと、

問題はですね、それがやっぱり欧州、特にドイツで起きていることで、 僕はそういう意味で、これから何を読み取るかっていうと、

彼らが、”どこで勝負しようか”、っていうことが、だいぶ腰が据わってこられたん じゃないか、ということ。

要するに、この「環境リスク対応」ということで、

この”電池のライフサイクルフットプリントの最小化ができますよ”、っていうとこ ろを、彼らはやはり、総合的製品の売りにしようとしている。

そして、特に彼らはですね、

・自分は「組み立て段階のモノづくり」を重視しだした。

ここのところは、私の仮説ですけれど、

・活物質はもう中国に依存しちゃっていいんだ、中国から買ってきてもていいん だ、と、

それをですね、

・lib(リチウムイオンバッテリー)にしていくモノづくりに関しては、最高のシス テムのモノづくりをやってるものだよ、っていうところを売りにしていく、

っていうふうに腰が据わってきたんで、あれだけの論文がどんどん、今、2021 年か ら、2022 年の短期間でみんなに見えてきた。要するに2年間ぐらいでどんどん出て きた、と。

これは、やはりですね、かつてのモーターに対してもそうで、

要するに、例えば、レアアース。「掘るのは中国」、「磁石にするのは日本」、で も「最終製品のモーターは欧州」なんですよね。

こういう役割分担をやってきているわけで、彼らはそれをリチウムイオンバッテリ ーも目指してきていて、その部分で、製造プロセスに対する、非常に効率的な展開 の仕方を考えてきている。

・エコデザイン規制の意図がまさにそのところにあって、

今までは、”環境も考慮しているよ”、っていうのが昔の『エコデザイン規制』だっ たんですけれど、要するに、

”そういった「ライフサイクルフットプリントが少ない」ということと、「性能」と いうことの総合性として競争に打ち出すんだ”、ということで出している。

まさにその動きに沿った動きをですね、ヨーロッパはやってきているのではない か。

だからそういう意味でもですね、この LCA、今までは遅れている LCA に対しても、 もしかすると、大きな変革をもたらす可能性がある。

それよりもまず、その彼らのリチウムイオンバッテリーに対する姿勢が、 今まではバブルと言ってもいいような過剰な投資ファンド、どこに投資していいか わからずに動いていたわけなんですけれど、

それがですね、変わっていって、

それで、要するに、ポイントを絞ったモノづくりに対するところにシフトしてきて いるのではないか、ということですね、ちょっと言って、

![]()

皆さんに、

”じゃあそういった中で、日本は一体どうすればいいんでしょうか?” ということでですね、問題提起をしたいと思います。

ということで、今のを聞いてどう思われたか、皆さんの方の意見などをお願いした いと思います。

(*1)SETAC(毒物環境安全学会)

(SETAC サイト)

日本環境毒性学会

(日本環境毒性学会サイト)

(*2)【コンシューマー】と【カスタマー】の意味の違いと使い方の例文 https://reibuncnt.jp/34361

(例文買取センター)

(*3)インタープリテーション

インタープリテーションとは

(一般社団法人 日本インタープリテーション協会)

〈参考記事〉

LCA に関する現状の議論と当面望まれる処置について

(LCA 研究室)

古紙利用の環境に与える影響調査報告書(1)

content/uploads/6b1d9d56dd91cc249ea75d77d30b6aa9.pdf

(財団法人 古紙再生促進センター p78 インタープリテーション手法等の検討)

(*4)SETAC 型の LCA

〈参考記事〉

UNEP/SETAC Life Cycle Initiative 設立

https://duckduckgo.com/?q=SETAC%E2%80%90ISO%E3%80%80LCA&atb=v314- 1&t=chromentp&ia=web

(産業技術総合研究所)

(*5)Solvent Recovery System

普及型溶剤回収装置

A Popular Model of Solvent Recovery System

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sfj1989/48/8/48_8_771/_pdf/-char/ja (J-stage 杉 本 久 氏)

(*6)カレンダー加工

(株式会社 星野商店)

(*7)aging

リチウムイオン電池の予備充電、本充電、エージング工程

https://kenkou888.com/category17/%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3% 83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3 %81%AE%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0.htm l

(電池の情報サイト)

(*8)Current and future lithium -ion battery and manufacturing https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042(21)00300-X.pdf

(*9)aachen 大学

RWTH Aachen University

コメント