『サーキュラー・エコノミーに向けた世界動向と2020都市鉱山メダル』(2017/5化学工学会関東支部)

一昨年の暮れに欧州委員会から発せられたサーキュラー・エコノミーは新しい形の循環型経済システムを提起し、いまそれが世界に広がってきている。これは、日本型の循環型社会が、廃棄物問題など経済外の社会的負担を軽減するために生産者、消費者、リサイクラー等が役割分担をしながら問題解決を図っていくシステムを目指すのに対して、資源効率の改善の観点から生産と流通、使用のあらゆる場で「もったいないループ」をつくりそれを経済活性につなげようとするものである。実は「もったいないループ」という表現はサーキュラー・エコノミーには直接用いられていない。サーキュラー・エコノミーの答えは実は日本の中にある可能性が高い。2020東京オリンピックのメダルを都市鉱山から作成することも、その典型的な先駆例であるといえる。

-

世界的に見た資源の現状とCircular Economyのうごき

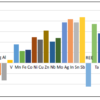

今世紀の末には循環型の物質利用が基本となる。プラスチックは温暖化ガス削減の観点から石油の使用は困難になり、バイオもしくはリサイクルにその減量を求めねばならない。金属においても発展途上国の経済が向上し一人当たりのほとんどの国でGDPが1万ドルを超えることが予想され、それを考慮した筆者の試算では図1に示すように、現有埋蔵量ではその需要を満たすことができず。その大部分をリサイクルに依存せざるを得なくなる。

そのような中で2015年の12月欧州委員会は資源効率(Resource Efficiency)の取り組みの重要な柱としてCircular Economyを打ち出した。その後、富山G7環境サミットやG7資源効率国際シンポジウムなどの国際的取り組みが進んでいる。国内的にもLCA学会のCircular Economy研究会などの主催による数度のシンポジウムが開催され、「Circular Economyとはなにか」がかなり鮮明になってきた。ここではそれらの議論を経て明らかになってきたCircular Economyの目指すものを述べるとともに、それが我が国がこれまで目指してきた循環型社会との対比を明確にし静脈産業に対する影響について述べる。

2. 資源効率改善を循環による経済活性で!

Circular Economyはそもそもヨーロッパの活力の創出を目指すEurope2020の7つの旗のひとつであるResource Efficiencyを推進するものとして打ち出されたものであり、環境政策というより経済政策という側面が強い。また、我が国では、「資源・環境」と「地球温暖化対策」を対置してそのリンケージがしばしば議論されるが、これは我が国の環境対策予算の多くが「エネルギー特会」という財源措置でなされるための特殊事情であり、欧州においてはResource Efficiencyを推し進めることの重大な要素が気候変動対策であり、その意味では全力で地球環境問題へと立ち向かえる論理的構成はできてやーおり、リサイクルの効果をCO2削減で説明せねばならないような馬鹿げた現象は起きない。むしろ、気候変動対策を大きく推し進めるための経済的モチベーションを経済と結びやすい”資源”についてその効率改善として与えていく、そしてそのアクションの方向としてCircular Economyを打ち出しているとして見るべきである。

経済的モチベーションを与えるという意味でこのCircular Economyはヨーロッパ的に将に時宜を得ている。グローバルな製品生産はいまやアジアの国々の後景を拝するようになり、国内には若年労働者の雇用が減少しているなど、どこに経済の打開の方向を見出すのかが問われている。そのような中で持続可能とー社会という国際的にも先頭を切れる長期目標を与えつつ、循環をビジネスにするということでヨーロッパ内の新規需要と産業を掘り起こす。またそのための措置として、「資源税」などの施策を、「保護主義」などとの批判を受けることなく打ち出していく。そしてその結果として、短期的には、域外から調達される資源とその廃棄物であるCO2の少ない社会が形成され、長期的にはそれがグローバル・スタンダードとなればよいのである。

すなわち、Circular Economyは環境政策ではなく、環境をモチベーションにする経済政策であるとみておく必要がある。

-

日本式循環型社会との違い

Circular Economyはそのまま直訳すれば「循環経済」であり、これが特に我が国では大きな誤解を与えている。前にもみたようにCircular Economyのポイントは「経済」であり、「循環」は目標ではなくモチベーションの置き場である。

それに対して、我が国の「循環型社会」は、大量の廃棄物の発生を循環することによって抑えるということに動機づけられた社会形成の目標なのである。すなわち我が国の循環型社会は循環型の社会システムを造ることによって廃棄物などの問題を解決しようとする「問題解決型」であるのに対して、Circular Economyは”系外から資源を取り入れない”手法の代表として「循環」という言葉を使っているにすぎず、「循環」システムの構築が問題解決であるということには重きを置いていない。この部分が特に我が国の企業にはわかりにくく、かつ、「ヨーロッパは口先だけだ」という安易な理解を生むのである。

図2はアメリカで作成された図であるが、Circular Economyの特長をよく表している。様々な「循環」があるように見えるが、その多くはreuseの形態を分けたものであり、むしろco-useやshareといった循環より所有に関わる部分の盛り込みが新しい。さらに循環ループの前にproduct designが入っており、そこではregenerateの供給とともに”build to last”(しっかりしたものをつくる)ということがうたわれている。そしてCircular Economyのアクションプランには”durability (耐久性)”の言葉が随所に登場する。

「長寿命」はこれまでエコデザインのコンセプトの中では重視されつつ、「循環」の概念に入りにくかったために比較的後景に置かれてきた概念であった。それをCircular Economyは大々的に取り上げている。「しっかりしたものをつくる産業を保護し、それをメンテナンスする産業を育成する」これがCircular Economyのメッセージである。

とすれば、日本の循環型社会モデルとは大きく異なってくる。図3にその対比を示した。

ひとことで言うと、日本の循環型社会は廃棄物を削減する静脈産業に視点がいっているが、欧州のCircular Economyは製品の利用とメンテナンスを通じて形成される毛細血管的な代謝の活性に重点を置いている。

-

Circular Economyは「循環経済」か?

ここまで来るとCircular Economyを「循環経済」と訳すことで起きるミスディレクションは明らかであろう。そもそも循環の「循」とは「ものに寄り添ってまわる」、「環」とは「かこむ」ことであり、「循環」は社会システムの外周を形成する大きなループを「静脈」としてつくることを意味している。これは日本式循環型社会にとってはまさに適語であった。しかし欧州のCircular Economyは、むしろ毛細血管のように体内に製品とサービスのビジネスを行き渡らせようと狙っている。むしろ「循環」というよりは「代謝」に近い発想である。さらにいうならば、あまねく(遍)めぐる(廻)ということで「遍廻」社会と呼ぶのがふさわしいかもしれない。

5.「循環」に付加価値を与える

実は「循環」以上に「経済」がミスディレクションを与えているのかもしれない。日本語の「経済」は「経世済民」からくるマクロ概念であり、economyは家政からくるミクロ概念であるとよく言われる。日本的にとらえると経済は社会の構造であり、循環システムをそれに乗せて回すことになる。しかしcircular economyはむしろミクロな動機づけの要素が大きい。既存経済の枠組みではなく、「循環」に新たな付加価値をつけてビジネスを生み出そうとするところにポイントがある。

現に、今でも”同じ性能”のものが”同じ価格”で提供されたにらリサイクル物と非リサイクル物では前者が選ばれる傾向になってきている。ただ現在の既存経済の枠組みでは”同じ性能”を追求することを放棄して”安い価格”で取引することになる。それに対して”同じ性能”まで持っていくことで「持続可能性」に対する付加価値分を引き出しうるeconomyへという意識がcircular Economyの中にある。しかもそれを消費行動の中に求めるのではなく、投資行動のなかに形成しようとしているところをよく見ておくべくべきである。

-

Mottainaiの経済化

このように循環型社会は持続可能社会に向けたひとつの社会的ソリューションへの努力でありそれを現行経済の上にどのように着地させるかという努力が払われてきたが、Circular Economyは逆に「持続可能性」という価値を経済の中にもちこんで新たな経済活性の種にしようとしている。

そのために、実現力は日本の方が高い。リマニュファクチャリングもアイシンが世界の先進例であり、産業共生の典型例は日本のセメント産業である。しかし、それをコンセプチャルに展開し投資行動に影響を与え、経済の枠組みそのものを書き換えていくには至っていない。欧州がそれを書き換えることができたなら、結局はその要素に組み込まれていくだけになろう。しかしCircular Economyのモチベーションが欧州という地域経済の活性化である限り、そこにはおのずと限界がある。

解決力のある日本からコンセプトは発信できていないか? 実はできている、Circular Economyの中に述べられていること、これはわれわれが「勿体ない」という言葉で語るそのものである。しかも、その「勿体ない」は「欧州域のため」というような孤立主義的要素は全くなく、人間の活動域が拡大し世界が小さくなった今、世界中に発すべき言葉である。「Mottainaiの経済化」これこそ、小さな地球を救うためにいまわれわれが取り組まねばいけない課題である。

-

循環に付加価値を与えた2020Tokyoオリンピックでの都市鉱山メダルの採用

2016年11月9日、2020東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事会はその勝利者メダルにリサイクル金属を使用することを決めた。そして12月には共同して金銀銅の回収にあたる事業者を公募し、2017年4月1日から組織委員会と環境省さらにNTTと日本環境衛生センターの4者との共同で「みんなの都市鉱山メダル」プロジェクトとして携帯電話機や小型家電製品の回収が開始されている。

この選択は、今やオリンピック・パラリンピックが、単にアスリートやスポンサーのためだけの祭典ではなく将来の持続可能な取り組みに対してのアピールやそのショーケース的な国際イベントになってきているということからして、リサイクル原料で製造したメダルが天然原料のメダルに対して持続可能の観点からより高い価値を持つということを示したものと言える。まさに、持続可能性が価値を持つということを東京オリンピックは世界に向けて示したわけである。

では、どのくらいの金銀銅の量が必要になるのか、JOCが試算した金属量を表1にしめす。まだ競技などの最終確定には至っていないため、これまでの大会を参考にしてメダル全体を合計5000個として計算されたものであるという。また、組織委員会はメッキなどの歩留まりを考えればこの4倍は必要と計算しているようである。

それに対して、携帯電話機など小型家電のリサイクルポテンシャルはどのくらいかというと、銅で4000トン、銀で50トン、金で6トンが想定されている。しかしながら、これはあくまで全ての廃小型家電が回収され適切に金属が回収されたとしてのポテンシャルであり、実際に小型家電リサイクルで回収されている量は金214kg、銀2563kg、銅1469tonであり、ポテンシャルから比べるとまだまだだが、メダルには十分に足りる量である。表4のようになっており、まだまだほんの諸に着いたばかりであるといえる。とはいえ、これまでの年間実績だけを見ても表2に示した必要量には足りていることになる。さらに製造過程の工程屑をふくめればリサイクル量ははるかに大きくなり、40%以上、金で約30%、銅で20%弱とかなりの割合を占めている。このように将に我が国はリサイクル先進国としてオリンピックのメダルを都市鉱山から製造する先駆けになるべき存在なのである。

8. レガシーとして残すべきもの

レガシー(legacy)はよく「遺産」と訳されるが、「未来に引き継ぐもの」というのがほんとうの意味である。「メダルはリサイクルでつくるものだ」と取り組み自体を引き継いでいくことももちろん重要である。さらに、現在ヨーロッパのCircul;ar Economyのような動きがあり、それに合わせた国際標準化や認証制度が展開しようとしている状況を考えると、その中により適正なリサイクルの姿として組み込んで活かせることが重要になる。我が国では「都市鉱山メダルはもったいないの体現だからよい」と安易に語られる。しかし、この都市鉱山メダルをレガシーとして残して行くには、そのMottainaiの意義をつかんでおくことが不可欠である。

ひとつに、リサイクルによって電子廃棄物の発生が低減できることがある。特に、欧州の場合は、欧州で排出した廃電子機器がアフリカで不法投棄やインフォーマルなリサイクラーによる大規模な環境破壊をもたらしているという問題も有り、使用済み電子機器の適正な処理としてのリサイクルは非常に大きな問題になっている。我が国でもそれは無縁ではなく、リユース名目で海外に渡りそこで「いいとこどり」されて残りは貪り捨てられるカラスのような鴉食リサイクルや、鉄雑品と偽っての海外流出が起きており、健全なリサイクルによりそれを防ぐことは極めて重要である。

また、ライフサイクルのもう一端、すなわち資源採掘においては、金などの貴金属は1g得るのに1ton近くの鉱石を必要とするなど大量の資源にそしてそれを通じて地球環境に大きな影響を与えている。さらには、一部の不法採掘業者などは水銀を垂れ流しながらの採掘などを行っているものも有る。このように我々の暮らしを豊かにしている電子機器は、採掘と廃棄というライフサイクルの両端において、大きな環境負荷と直面しており、リサイクルはその両者の環境負荷を避ける最も友好な手段である。都市鉱山メダルの取り組みに関して、この点がより一層強調される必要がある。

また、ライフサイクルのもう一端、すなわち資源採掘においては、金などの貴金属は1g得るのに1ton近くの鉱石を必要とするなど大量の資源にそしてそれを通じて地球環境に大きな影響を与えている。さらには、一部の不法採掘業者などは水銀を垂れ流しながらの採掘などを行っているものも有る。このように我々の暮らしを豊かにしている電子機器は、採掘と廃棄というライフサイクルの両端において、大きな環境負荷と直面しており、リサイクルはその両者の環境負荷を避ける最も友好な手段である。都市鉱山メダルの取り組みに関して、この点がより一層強調される必要がある。

なお、ちなみに、金メダル1個に対するTMR(関与物質総量)と廃棄TMR(廃棄後の元素を無害回帰まで希釈するのに必要な土壌量)を計算したものを記載しておいた。金メダルの資源端、廃棄端での重量は極めて重いのである。

そのことを考慮するならば、よく「リサイクル100%のメダル」という表現がメディアで用いられるが、実は100%といっても、含有率100%、利用率100%、提供率100%と三種類の100%があり、その中でも最も重要なものは廃棄物を発生させない利用率100%ということになる。

「利用率100%」とは別の言いかたをすればリサイクル投入物を環境負荷の高い廃棄物にしない「ゼロ・エミッション」ということになる。現実の製錬業が乾式製錬で天然鉱石を併用したシステムを採用するのはまさに、このゼロエミッション型のリサイクルがし易いからである。また、日本の小型家電リサイクル法は廃棄物処理法と連動する高いトレーサビリティを要求しておりリサイクルの過程でのE-wasteの発生を防止するシステムを採用している。

このリサイクルで発生した廃棄物をいかに処理して「利用率100%」にしていくか、こそが欧州などの直面するE-waste問題で問われているところであり、また、セメント産業等をバックに持つ日本型のリサイクル産業の優れた産業共生の姿でもある。まさに、リサイクルにおけるゼロエミッションの追求こそ、今回の都市鉱山メダルの取り組みを通じて、欧州のCircular Economyの先を行くものとして世界にアピールし、引き継いで゜行くことが求められている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません