2021年3月15日

「Circularity:CEを目指したときに、何を評価して欲しいか、すべきか。そして発信するのか。」

村上 進亮 氏

東京大学大学院

ちょっと仰々しいタイトルではありますが、とりあえず「話題提供」というような 感じでやらせていただきたいと思ってございます。

改めまして、ご紹介ありがとうございます。

東京大学の村上と申します。よろしくお願いいたします。

元々のバックグラウンドは、”資源屋”で、資源循環をやっている、割と変わった タイプの人ですが、今日なんのお話で話題提供しようかと思ったんですが、

最近、なんか ISOのCE(サーキュラーエコノミー)の話に巻き込まれていまして、 その中で “評価、評価”、というのは散々言われて、ちょっと嫌気がさしてきてい ます。

そもそも、サーキュラーエコノミーの定義自体 曖昧だと思っているようなところ で、評価もクソもないのではないか、というのが本音でなくもないんですが、

まあ、そうは言っても、そういう話はやはり出てきてしまうんだろう、というのは ございます。

企業の方であれば、例えば、いろんな取り組みをされている中で、「何を評価して もらいたいのか」、「何を出さなきゃいけないのか」、

で、「何をすべきなのか」といった辺りがですね、

やっぱり、少し、日本の関係者の中であんまりきちんと共有されてないような気が して、

個人的には少なくともしておりまして、

ぜひ何かその辺、皆さんのご意見等をいただけるとありがたいかな、というような ところが、本音でのネタの背景事情でございます。

「学」としての研究はいっぱい出てきてはいるんですけれども、ちょっとややこし すぎて、社会実装できるようなやつはそんなにたくさんない、と。

普通のLCAの話はちょっと今日は置いておくとして、

〈Circularity:循環性〉 という話をよく最近聞き始めましたが、 その中でよく見かけるもの二つ、

一つは、エレンマッカーサーファンデーション(EMF)の〈Circulytics〉

もう一つが、WBCSDの〈Circular Transition INdicators(CTI)〉(*1)いうや つで、

二つありまして、二つともバージョン2.0になったそうで、だいぶ使い物になるんだ という主張を両方ともしています。

で、ちょっと簡単に、すいません、彼らの資料のコピぺばかりで申し訳ないのです が、簡単にご紹介させていただいて、

なんか、その辺を足がかりに、ちょっとそんなお話ができるとありがたいかなと思 っている次第です。

別に指標の話に話が閉じる必要はなくて、そこから話が広がるとありがたいかな、 と思ってございます。

早速ですが、WBCSDの方というのは、比較的わかりやすい、ちょっと小さいと思いま すので、必要に応じて拡大こんなふうにしますが、

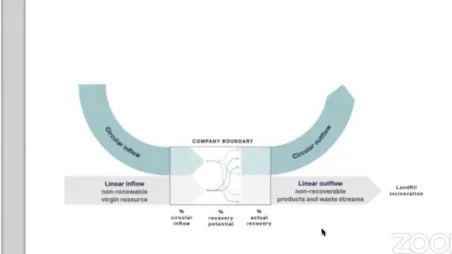

いわゆる、”マテリアルフローのインディケーター” です。

書いてある世界観も、まあ、こんな感じで、ひどくわかりやすい、

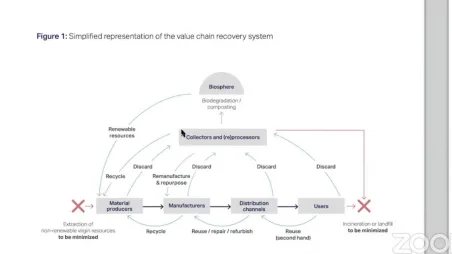

左端から、「資源が入ってきて」→「素材になって」→「製品になって」、とい う、ごくありきたりなモノの流れですが、

当然、バリューチェーンという話なので、

その後ろにディストリビューターがいて、ユーザーに渡って、というような流れが 書いてあります。

使い終われば、[Collectors and (re)processors]と書いていますけど、 「リサイクル産業に集まるならば集まって」、「必要な循環が起こる」、 みたいな流れを想定しています、ということです。

うまくいかなければ、「自然界に還ってしまう」ものもあるけれども、

それが例えば、「Biodegradable〈(微生物などの作用によって)生物分解性のあ る〉ならば、そっちに戻っていく」。

再生可能資源であれば、きれいに帰ってくるだろう、と。

左端の✖と右端の✖は、いわゆる”枯渇性の資源”を使いたくないし、[non-renew able]なものは使わない、というのと、

右側は、「埋め立てはやめよう」と、「焼却もやめよう」と、はっきり書かれてい るところが、日本人的にはちょっと引っかかりますが、そこは一旦置いときましょ う。

で、”これをどう評価するんだ”、という話をしたときに、

ひどく簡単で、

「[inflow〈流入〉]と[outflow〈流出〉]2種類に分けましょう」と。 「[inflow]も[outflow]も、[Linear]と[Circular]に分けます」と、

で、「その間、どういうふうに繋がっているのか」、というのが、いろいろあるわ けですけれども、いずれにせよ、その2種類に分けて、

ざくっと、「[Circular]の方が増えているかどうかを見てやりましょう」、と、

そういうロジックなので、ロジックとしては極めてわかりやすいものであったりし ます。

”で、具体的にはどうなのよ”、と言いますと、

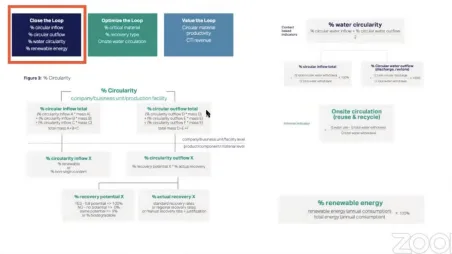

三つ、大枠で言うと種類があるんだと言っていて、

まずは 、[LoopをCloseできているかどうかの指標]。

まあ、いわゆる ”リサイクル率”的なものをご想像いただければいいかなと思いま す。

細かいの、左側に書いてありますけれども、基本的には、

「[inflow]の[Circular]っぽいものの割合と、[outflow]側の[Circular]っ ぽいものの割合を出すんだ」

という話であります。

その他にですね、右上に行っていただくと、

「水」の話を考えているんだ、というところであって、

”「水を循環的に使っているのかどうか」みたいなものを数えましょう”、という 話ですね。

最後にですが、エネルギーの中で、「再生可能エネルギー」の量を、

これは、[consumption〈消費〉]と書いてあるので、インプットという話に、ま あ、なるわけですけれども、

「使っているエネルギーの中で、[renewable]がどのくらいあるかを数えます」 と。

これでおしまいということですね。

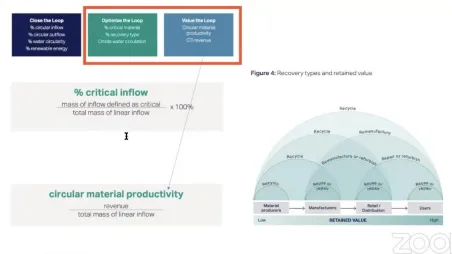

二つ目と、三つ目の部分というのは、

[Optimize the Loop]という言い方をしていて、

結局、”「どのくらいクリティカルなマテリアルを使ってしまったか

([critical.material](*2)ではなくて「[flow]が[critical]」という定 義の仕方を変えているみたいですけれども)の割合」というのを測りましょう”、 ということが一つ。

あと、「[ Recovery]といってもいろいろあるでしょう」、という話で、 右下のやつですが、

”[Recycle]だけではなくて、[Remanufacturing]とか[Refurbish]、[Repai r]とかいろいろな種類を、ちゃんと考えてみてあげましょう”、という話が二つ目 ですね。

最後にですが、

[Value the Loop]という言い方をしていて、

「そこからどれだけの価値を見出せたいか」という話ではあるんですけれど、

結局、これ、[circular material productivity〈サーキュラーマテリアルの生産 性〉 ]という言い方をしていますが、

「[Linear inflow]分の[売上(revenue)]」で数えるんだ、というような言い 方になっています。

だから、「[Linear inflow]が減れば、同じ売り上げが出ていても、この値は上が る」、

そういうロジックですね。

この辺はすごく、日本的にはわかりやすい。

要するに、日本の〈マクロ指標〉に近い話だと思っていただいてもいいかな、と、

〈循環の三指標〉、とか、〈資源生産性〉みたいなところですね、(*3)みたい なことを考えているわけです。

これ、そんなにわかりにくくないですね。

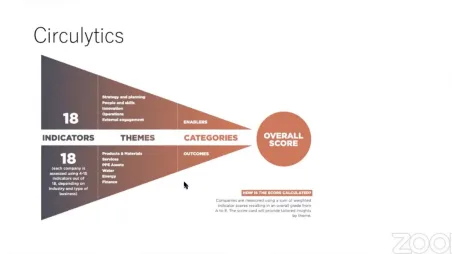

もう一つの方の、エレンマッカーサーの方が、ちょっとしっくりこない方がいらっ しゃるかなと思うんですが、

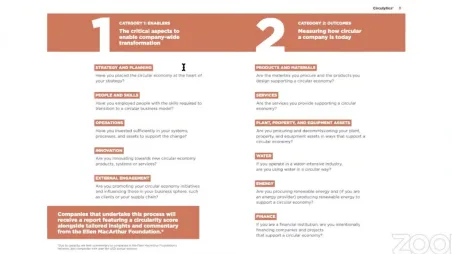

エレンマッカーサーの方は、2種類、何かを用意しています、と。(*4) カテゴリー的に言うと、上半分を[ENABLERS]と言っていて、

[ENABLERS〈実現する人〉]と[OUTCOME〈結果〉]という言い方で、2群用意して います。

で、指標がそれぞれ18個用意されていまして、

「それぞれスコアをつけて」、

何か重み付けの仕方があってですね、

「重み付けの最終スコアみたいなものを出されると、会社なりなんなりが評価され る」、

そういう評価システムになっています。

[ENABLERS]と言っている方ですが、

「戦略計画」の類であったり、「人」であったり、この辺をご覧いただければと思 うんですが、あとは、「イノベーションがあるか」とか、そういった話が書かれて います。

”どうやって測るんだろうね”、みたいな話は、まあ、おいおいに出ます。 で、下の方は

[OUTCOME〈結果〉]でわかりやすくてですね、

つまり、「製品」とか「素材」に関するものとか、「水」、「エネルギー」、「フ ァイナンス」「PPAアセット」、

なので、こっちは想像がつくような気がするのではないか、と思います。

もう少し見ないとわかりにくいので、

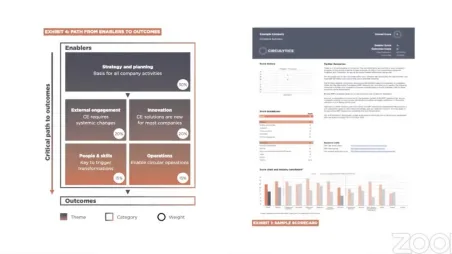

さっき申し上げていた[ENABLERS]という方ですが、

結局、これ、基本的には企業向けなので、

「企業がどうやってサーキュラーな方に動いていくのか」、

「それを可能にするような準備がどのくらいできているんだ」、 というような指標群です。

なので、「戦略が用意されているか」とか、「人」とかっていう話に至る、という 話ですね。

逆に、[OUTCOME]で言っているのは、

要するに、「もう既にどのくらいサーキュラーになったか」、という話であるの で、

基本的には、「材料の調達であったり云々であったり、というところがサーキュラ ーかどうか」みたいな、〈マテリアルフロー指標〉みたいなものを、こっちも想像 していただければいいと思います。

その中に、「資産としてどのくらいそういうものに資するものを持っているの か」、

この辺ですかね、

「設備とかがどのくらいサーキュラー対応しているか」とか、

「サーキュラー向けの設備を入れている」とかっていう話を測ろうとしていたりし ております。

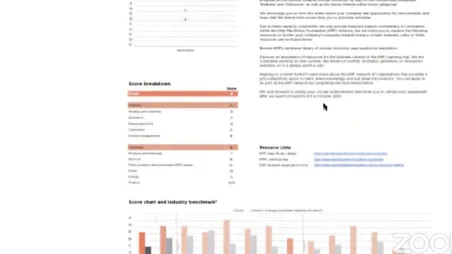

なんか、このようなものをやると、最終的には、

すいません、この画面右側を先にご覧いただければ、(ちょっとすいませんコピペ の画像が悪くてあまり綺麗に見えませんが)

今のスコア群、「いちいちスコアされて」、「それに重みづけ平均がされて」、 「最終的に会社の点数を付けてよこされる」というシステムができてございます。

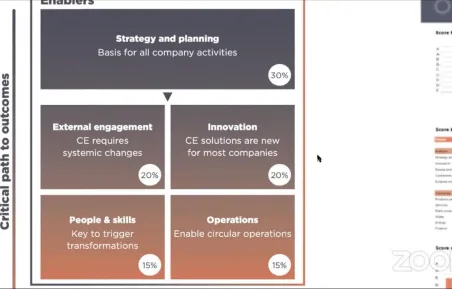

その重みづけの方法、特に、その[ENABLERS]という方が怪しく見えるんですが、

基本的には、「「戦略」だったり「計画」だったりに、重たい点が付いていて」、 みたいなことが言われているようです。

〈Circulytics〉の方は、ちゃんとお金払って中に入らないと、実際の中身をきちん とは見せていただけないようで、説明のYouTubeみたいなものは上がっているので、 Webでご覧いただければ英語で良ければあるのですが、こんなので評価する、という 話になっています。

で、ISOの中の話を外でするのはルール違反らしいのですが、総じて、あの辺の人た ちの話を聞いている限り、”この二つはすごく良くできてるんだからこれを使うん だ”、という声はたくさん聞きます。

さっきも申し上げた通りですが、WBCSDの〈CTI〉という方は、ただの〈マテリアル フロー指標〉なのでわかるんですが、

こっち、なかなかのものだなと思っていまして、

”こんなもんで測ると言っていますけど、どう思いますか?”、みたいなところ が、ちょっと、

あとは、”何か、日本的に言うと測って欲しいものとかってあるものでしょう か?”、みたいなものを考えながら、「日本のサーキュラーエコノミー」みたいな ものを考えられるとよろしいかなと、ちょっと思った次第です。

一旦この辺で、時間も経っていますし、区切らせていただこうと思いますが、

何かあれば、ただのご質問から始めていただいてもいいので、お願いできればと思 います。

一旦ここでお話止めたいと思います。

原田先生お願いします。

(*1)Circular Transition INdicators(CTI)

CIRCULAR TRANSITION INDICATORS V2.0

〈WBCSD〉

企業のサーキュラリティ(循環性)を測定するツール①~Circular Transition Indicators v3.0とは~

〈JEMS サーキュラーエコノミー事業〉

(*2)クリティカルマテリアル

クリティカルマテリアル|欧州、米国、日本での動き

〈アミタ株式会社〉

(*3)日本の循環経済の指標

循環経済への移行に向けた指標について

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/pdf /004_05_00.pdf

〈経産省(三菱総研)〉

(*4)Circulytics

About Circulytics

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/overview 〈エレンマッカーサー財団〉

コメント