2021.2.1

「談論風爽からの提言」を行って –goalとtargetそして依存構造– 原田幸明氏

物質材料研究機構、名誉研究員

サーキュラーエコノミー&広域マルチバリュー循環研究会代表

今日の話題でございますが、なにせ、正直言って、今日のシンポジウムにかなり傾注してお ったことは間違いございませんので、かなり思っていることをいい加減になるだけの要素が あるかもしれませんので、いろいろ批判を受けていきたいと思います。

今日は、”「談論風爽からの提言」を行って”、ということで、

ちょっと、それに対して、いくつかのリアクションもあったんですけど、リアクション等に 関しては、皆さんの議論にかけるとして、

それぞれの関係で考えていることを少し言っていきたい、というふうに思います。

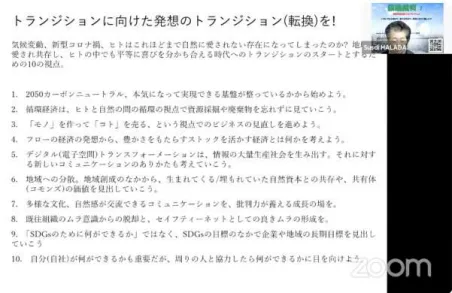

『トランジションに向けた発想のトランジション(転換)を!』

ということで、10項目を出したわけですね。

ちょっと、10まであるので、これ読む時間がもったいないんですけれど、

1.2050カーボンニュートラルは、本気になって実現できる基盤が整っているか、から始め よう、

とか、

2.循環経済はヒトと自然との間の循環の視点で資源採掘や廃棄物を忘れずに見ていこう、 まあ、こういったことが今までの話であるんじゃないか、ということでまとめたわけです。 それで、今日はこの一つひとつを話すのではなくて、

そもそも、「この文章のトーンのこと」をちょっと話したいと思うんですね。

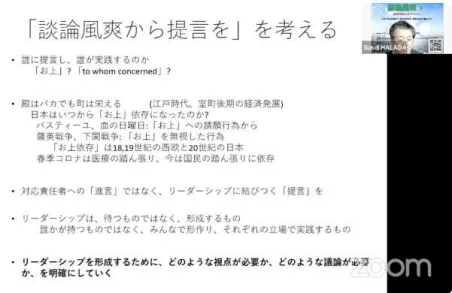

よく〈提言〉とかっていった場合には、要するに、”何か、こういうふうにしてほしい”、 とか、そういうふうな話がよく出るわけです。

例えば、”「こういうようなことをやるべきだ」、というふうに言うべきじゃないか”、と いうことがありまして、

これ作るときにも、

前回、これ、もう前に言ったので、一旦パパっと流しますけれど、こういうことを、

前回、これ、もう前に言ったので、一旦パパっと流しますけれど、こういうことを、

・リーダーシップを形成するためにどのような視点が必要で、どのような議論が必要かを明 確にしていく、

要するに、

・”「お上」に申し上げる”、っていうふうな『進言』ではなくて、そのリーダーシップの もとに結びつくような『提言』という形でやっていきたいな、

というふうなことで、作ったわけです。

それで、実は意識しておりますのは、

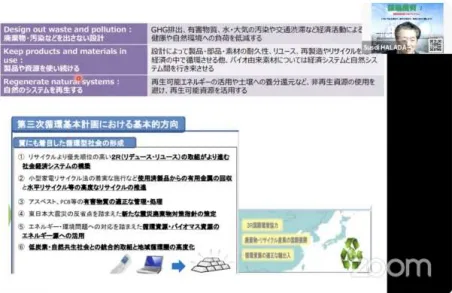

サーキュラーエコノミーという動きがある中で、エレンマッカーサー財団というところが、 〈三原則〉というのを掲げてるわけですね。

これです、上ですね。

・Design out waste and pollution

・Keep products and materials in use

・Regenerate natural systems

って、

・廃棄物・汚染などを出さない設計

・製品や資源を使い続ける

・自然のシステムを再生する

こういう言い方してるわけですね。(*1)

こういう言い方ってね。

日本ではなかなかやらないんですよね。

下は、これ何かっていうと、〈第三次循環基本計画〉(*2)です。 で、書いてあること、

基本的には、言ってるのは大体同じなんですよ。

”書いてることの、この感じの違い、これ一体何なの?”、っていうことなんですよね。 で、結局やっぱり、この辺の違い、私はかなり大きなギャップを感じてるわけですね。

基本的に、それはどこにあるかっていうと、

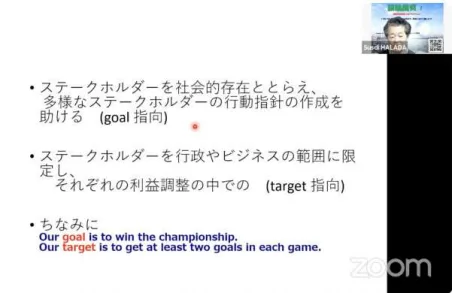

まず、その向こうの場合には

・「ステークホルダー」っていうのを、「社会的な存在」と捉えている。 そして、それに対して、

・多様なステークホルダーの行動指針の作成を助ける、

っていう、要するに〚goal指向〛

(日本は)

・「ステークホルダー」を、「行政」や「ビジネスの範囲」に限定していって、「それぞれ の利益調整」の中で明確に目標を掲げる〚target指向〛

同じ〚目標〛という言葉の、この〚goal〛と〚target〛の違い、

これは、SDGsの話の、”〚G〛は一体何か?”、というところでも議論されますけれど、 ・ちなみに、

一番わかりやすいのは、ちょっと調べた中で見つけたんですが、これが一番わかりやすかっ たんじゃないかと思います。

Our goal is to win the championship.

っていうのが〚goal〛なんですね。

はっきり言って、”チャンピオンになれる人、何人いるか?”、って1人しかいませんよ ね。

でも、チャンピオンをゴールだと考える人はいっぱいいるわけですよね。 まさに、チャンピオンシップを取ること、っていうことは〚goal〛なわけです。 それに対して、

Our target is to get at least two goals(こっちのgoalは違いますけど) in each game.

要するに、”次点取りましょう”っていうことですよね。

結局、これ、同じ〚目標〛って日本語で言われるんですけれど、

この〚goal〛と〚target〛は違っていて、だからさっきのような、

要するに、

エレンマッカーサー財団は、”〚goal〛は一体何か”、っていう議論に対して、 日本の環境省は、”〚target〛はこれですよ”、っていう形。

しかも、〚target〛に関わるステークホルダーに限って言っている。

こういうところに一つの弱さがあるし、私は、若干、今それを危惧してることがある、とい うのが今日の一番の話です。

だから、基本的にこういうふうな構造というのができているんじゃないかと、

要するに、この部分ですね、ここに「雲」があるんですよ。これでは、「雲の上の人」です ね。

要するに、政府関係者ですね。

解決すべき問題があったときに、要するにこれは、政府の担当に出て行って、そこでやるの は、.「調整」、「根回し」、

政治経済メカニズム、非常に複雑である。なので、根回ししていく。 それに対して、「対処策」と「国民への役割分担」、

もう、今、この後何が起こるか想像つくと思いますけどね、

要するに、コロナの今の対応の仕方、非常に、私、危惧心を持っているわけですね。 そして、それに対して、こういう『提言』をする、

提言の話で申しますと、「あなた任せ」。

「政府はこうすべきだ」、「こういうことをしてほしい」と提言してくる。

でも、結局、空から降りてくる、雲から降りてくるのは、「その対処」、「目の前の対処 法」になる、と。

なぜならば、メインは「調整」と「根回し」なんです。

これ、このままいくと、どうなるかっていうと、

政府は、”もっとこうすべきだ”、という「強権国家」へと、それに対して、「国民の義 務」という形になりかねない。

今のコロナの状況で、実は私一番危惧してるのは、

”これが、メディアも一緒になってこういう状況を、今作りつつあるんじゃないか”、 っていうことです。

ちょっと、他の国の様子を見てみますと、いろいろ面白いことが起きていますね。

ちょっと、他の国の様子を見てみますと、いろいろ面白いことが起きていますね。

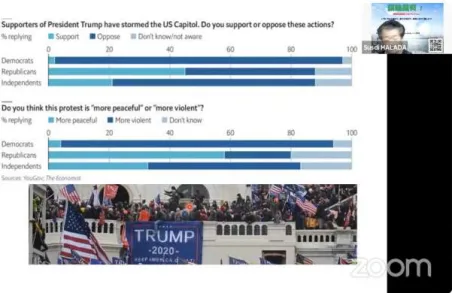

これ、もうご存知ですよね。アメリカで、トランプの支持者の人たちが、国会議事堂に乱入 したわけなんですけど、

これは、そのときの、このアンケートなんですが、民主党と共和党で、 ”Do you think this protest is “more peaceful” or “more violent”? ということで、”これは”peaceful” か ”violent” か?”、というので、

共和党の方々、半分以上は、”これは”peaceful”である”、というふうに思ってる、って いうアンケートなんですけれど、

もっとすごいなと思ったのはですね、インタビューのときに、

”FREEDOMのために我々は戦った!”、って言うんですね。

”FREEDOM” なんですよね、共和党のトランプ支持者の方々は。

”FREEDOMが失われるぐらいだったら、 violence も(”peaceful” と思ってるみたいです けれど)、そういうこともいい”、と、

そういう感覚っていうのはですね、やっぱりアメリカの人たちって強く持ってるわけですよ ね。

”FREEDOMとは一体何か?”、いろいろ議論したいところはありますけれど、 こういうふうな動きっていうのは、

さらに、同じコロナですけど、これオランダ、フランスですね、

こういうふうな、ある意味では暴動が起きている。

これ自体、暴動をどう評価するか、っていうのは、いろいろ考え方はありますけれど、 ヨーロッパでは、暴動が起きるわけですよね。

日本だと、こうなるわけですね。

”ウレタンマスクは意味がないから、不織布マスクにしなさい”、なんていう、ウレタンマ スク警察が登場する。

ご存知ですよね、皆さん。理研の富岳のシミュレーションで、「ウレタンマスクは効率が悪 いよ」、と、「不織布の方が漏れませんよ」、と。

不織布は、本当は横から漏れるんで、実はあまり、どっちもどっちで、一番正解は、ウレタ ンマスクした上に不織布しなきゃいけないんでしょうけれど、

結局それを受けて、今度は、”じゃあみんなでこれをやりましょう”、ってことで来るわけ ですよ。

要するに、こういうふうな感じの、やはり、ここに「国民性の違い」というか、「考え方の 違い」とかっていうことでですね、非常にやっぱりこの大きな対応の違いが見えてきている のかな、と、

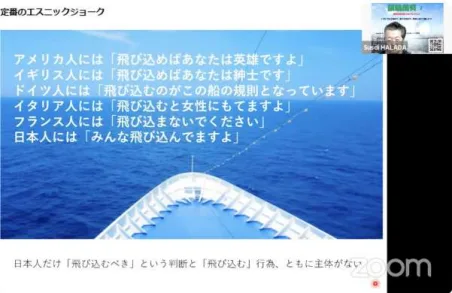

よくある定番のエスニックジョークでですね、

これよくありますよね、

「タイタニックが沈むときに、どうやって、”海に飛び込め!”、って言うか」、 っていうんで、

アメリカ人には、”飛び込めばあなたは英雄です”

イギリス人には、”飛び込めばあなたは紳士です”

ドイツ人には、”飛び込むのがこの船の規則となっています”

イタリア人には、”飛び込めば取り込むと、女性にもてますよ”

フランス人には、”飛び込まないでください”、

で、日本人は、”みんな飛び込んでますよ”、というふうな、

皆さんよくご存じでしょうけど、

その時、”こうだ”、というだけでなく、

日本人だけですね、”「飛び込むべき」という判断を誰がしたのか”、

これ、上の方は全部船長さんがしてるんです。

日本人では、”私が判断した”、ってことは要らないんですね。

「飛び込む」という行為は ”誰がするのか”、という主体が無いんですね。”みんながや ってますよ”、と。

やっぱり、その辺はですね、少し、よくよく考えてみとかなきゃいけないとこなんじゃない かな、っていうふうに思ってます。

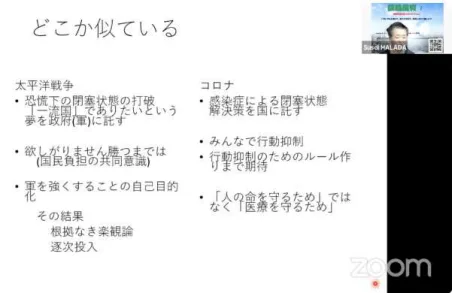

で、何が言いたいかっていうと、ここなんです。

どっか似てるんです、〘太平洋戦争〙と〘コロナ〙が。

〘太平洋戦争〙

・恐慌下の閉塞状態の打破で、さらにちょっと「一流国でありたい」、ってちょっといろん な気持ちはあるでしょうけど、「夢を軍に託す」、と、

そして、

〘コロナ〙の場合、

・感染症に関する閉塞状態の中で解決策を、どちらかというと皆さん、「国に託して」、そ こから出てくるもので行動規制になってる。

〘太平洋戦争〙のときには、

・”欲しがりません勝つまでは”

〘コロナ〙

・みんなで行動抑制

そして、

・「行動抑制のためのルール作り」まで期待する。

”罰則を設けよう、いや罰則じゃなくてちょっと軽いものにしましょう”、 そういうふうになっちゃうわけですよね。

結局それで、結果的に対応するために何があったかというと、

〘太平洋戦争〙

・「軍を強くすること」を自己目的化に、どんどん進んでいって、

その結果、「軍を強くする」という目的のためにもですね、

もちろんそれ自体っていう問題もありますけど、

「根拠なき楽観論」で

「逐次投入」で

軍自体が機能しなくなってしまった。

〘コロナ〙の場合も、

・「人の命を守るため」ではなくて、

「医療を守るため」になって、

要するに、”その部分の調整メカニズムをどうやって保持するか”、というところの方が大 きなポイントになってしまっている。

そのところをですね、よく見ておかないといけないし、メディアがやはり太平洋戦争を推し 進めたのは、やはりメディアなわけですよね、結局ね。

軍部はそれに乗っかっただけ、とも言えるわけで、

”それに近いことを、今もメディアもやってるんじゃないか、ということをですね、注意し ながら見ておく必要があるような気がしております。

ちなみに、どうすべきかと言うんですけど、私はこうだと思います。

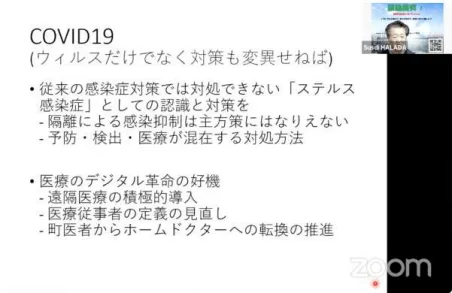

コロナの話はメインじゃないんですけれども、一応、要するに、「ウイルス」が変異するよ うに「対策」も変異しなきゃいけない。

・従来の感染症対策では単に対処できない「ステルス感染症」だという認識を持たなきゃい けない。

みんな、従来の感染症の枠内でやってるんです。

そこを、”どこがどう変わってきてるか”、っていう認識を持たなきゃいけないんですよ ね。

言うならば、

・「隔離による感染抑止」っていうのは主方策にはなり得ない、

これは素人ですから言いすぎかもしれませんけれど、そういう要素はあるし、 要するに

・「予防」と「検出」と「医療」が混在するわけですよね。

罹ってる人と、罹ってってない人がわからない。いつ発病するかわからない。 それを、要するに、

「明確な感染症が起きたときに隔離策までやっていく、っていうことでは、もう間に合わな い状態がある」っていう認識で議論をしているのかどうか、ですね。

さらに言うと、

・「医療のデジタル革命の好機」なんですよ。

こういうチャンスだから、要するに、

-「遠隔医療の積極導入」とかもやらなきゃいけないし、

-医療従事者って一体何なのか、っていうのを定義し直さなきゃいけないし、 だから、

-町医者なんていうのは、はっきり言って手ぶらで困ってるわけですよ、患者は来ないし。 かと言って、コロナ受け付けるのは怖いし、

そういうところを、きちんとうまく使っていきながら、ホームドクター制度に変えていくと か、そういうシステムを変えなきゃいけないところに、今ある歯車をどうやって調整してや ろうか、ってするために、非常にcheapなことしかできてないように思います。

これ何かっていうと、やっぱり、

”ゴールとして最終的に何を目指すのか?”、っていうことについて、みんなで問題意識を 共有されてないわけです。

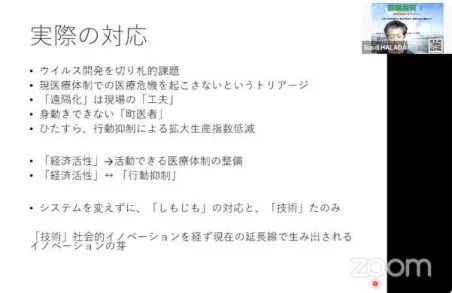

だから、これちょっと、『実際の対応』というふうに書いてますけれどね、

我々の場合、「問題の解決」っていうことに関して、非常に意識は持つわけなんですけれ ど、

”goalとして社会が何をどういう目標を共有していくか?”、っていうディスカッション、

その部分が大きく欠けている、というところがですね、弱点にある、っていうふうに感じて おります。

その中で、やはり基本的にそのシステムを変えずに、「しもじも」の対応と、コロナで言う ならば、[ウイルス]や[菌]、これは「技術だのみ」なんですけれど、

本当に、「技術」っていう点で言いますと、

「技術」っていうのはですね、答えがないんですよね。

「技術」っていうのは、社会的イノベーションを経ずに、現在の延長線で生み出されるとこ ろの「イノベーションの芽」でしかないんですよね。

というか、これ「技術」と書きましたけれども、本当はそういう意味で言うと、

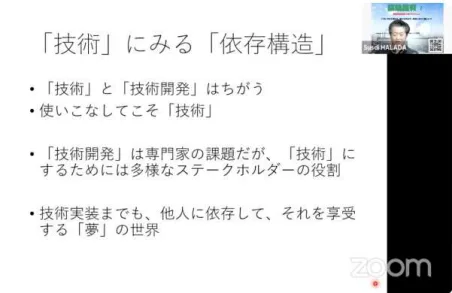

「技術」っていうより、「技術開発」ということ。

・みんな、「技術開発」と「技術」と勘違いしているんですよね。

例えば、要するにこういった「技術」がありますね、って言って、今日も日経の新聞に載っ てますけれども、

「技術開発」なんですよ。

で、問題は

・使いこなして「技術」になるわけですね。

・「技術開発」は専門家の課題です。でもそれを「技術」にするためには、多様なステーク ホルダーの役割があるわけですよね。

やはり、

・『「技術実装」まで、そこまでも他人に依存して、それを享受する「夢」を描いてる、っ ていうふうな構造』、っていうのが『依存構造』、

っていう形で書いたわけなんですけど、

”れじゃ駄目だよね”ということをみんなで考えていかないとですね、

やっぱり、今の閉塞状態、それから今後に向けてのトランジションっていうのは、やってい くことは難しいだろうと思います。

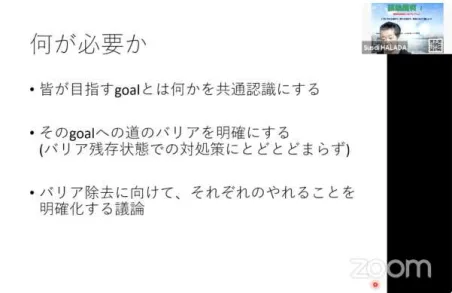

で、”何が必要か?”、っていうんで、

・皆が目指す goal とは何か、っていうのを共通認識にしていく。

そして、

・その goal への道のバリアを明確にしていく。もちろん、「バリアの残った状態でどう対 処していくか?」っていうこともやらなきゃいけないですよね。

それにとどまらずに、

・そのバリアの除去に向けて、それぞれのやれることを明確にしていくような議論。 やはり、こういうことをやっていかないと、

結局は目先のところで今のバリアの状態に拘束されて、そこの中の「内部調整」と「忖 度」、

で、小さな改変で、「その組織自体が自己目的化」して崩壊していく、と、 そういうふうな危険性を持ってるんじゃないか、ということでございまして、

![]()

そういう意味でもですね、

この提言というものをですね、できるだけ多くの方々が見て、

とりあえず、「共通の目標として持てる」、「 goal として持てる」ような形として定着さ せていきたいな、というふうに思っている、

ということで、今日の話題提供を終わりたいと思います。

(*1)エレン・マッカーサー財団はサーキュラーエコノミーへの移行を目指す三 循環型の事業活動の類型について

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/pdf/002_04_02.pdf 〈経済産業省〉

エレン・マッカーサー財団とは サーキュラ ーエコノミー推進に向けた取り組みを解説

〈ELEMINIST〉

(*2)第三次循環基本計画

循環型社会形成推進基本計画

〈環境省〉

コメント