CE会計のススメII 「CE1.0を意識したフェアバリュー開示の重要性と方法」

CE会計のススメII

「CE1.0を意識したフェアバリュー開示の重要性と方法」

第1章 CE1.0時代の会計・開示ニーズの急激な変容である

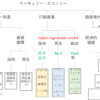

サーキュラーエコノミー(CE)は、単なる「廃棄物の再投入」を超え、経済プロセスそのものに持続可能性を組み込む新たなパラダイムである。とりわけ、CE1.0フェイズでは「プラットフォーム化」と「サービシング」によるモノ→コト転換が顕著となり、従来の会計・開示方法では企業価値や環境貢献の実態を正確に伝えきれない状況を生んでいる。

本章では、CE1.0時代に求められる会計・開示のシフトポイントを整理する。すなわち、従来の「取得原価―減価償却」による簿価評価から、需要ドリブンかつ環境付加価値を反映する「フェアバリュー開示」への転換である。その背景には、次の三つの構造的要因が存在する。

1.1. 資産の実態価値変動と簿価評価の乖離

- プラットフォーム在庫:需給予測とマッチング機能によって、回収材は「戦略的バッファ」として拠点に滞留する。滞留中にも市場価格や代替コストが変動し、簿価との乖離が生じる。

- サービシング設備:リユース機器は「稼働時間」や「成果量」によって価値が増減し、取得原価だけでは現実の収益ポテンシャルを測れない。

このように、CE1.0モデルでは企業が保有・運用する資産の時価が刻々と変動するため、従来の簿価中心開示は投資家やステークホルダーに誤った判断を促しかねない。

1.2. 環境付加価値の財務連動ニーズ

- CO₂削減プレミアム:プラットフォームによる最適配分やサービシングによる稼働効率改善は、実質的なCO₂削減量を生む。その貢献量は、単なる非財務指標にとどまらず、グリーンボンドやカーボンクレジット市場で換金可能な価値である。

- サステナビリティ評価:ESGスコアや投資適格性の判断材料として、環境貢献量を財務指標に統合的に開示する必要性が高まっている。

環境プレミアムを定量化し、資産評価に反映させることで、企業は脱炭素貢献を資本コスト引下げや資金調達条件の好転に結びつけられる。

1.3. ステークホルダーとの対話設計

CE1.0では、顧客・取引先・投資家・規制当局など多様なステークホルダーとリアルタイムで情報を共有し、事業価値を正確に伝える必要がある。従来の年次・半期決算だけでは間に合わず、四半期・月次でのフェアバリュー更新や環境実績のダッシュボード開示が求められる。

簿価開示とフェアバリュー開示の対比

| 従来の簿価開示 | CE1.0フェイズのフェアバリュー開示 | |

| 評価ベース | 取得原価-減価償却累計 | 市場価格・代替コスト・キャッシュフロー予測から算定 |

| 反映対象 | 物理的資産の耐用期間 | 在庫バッファ価値・稼働価値・環境プレミアム |

| 更新頻度 | 年次・半期 | 四半期・月次、場合によってはリアルタイム |

| 開示チャネル | 財務諸表脚注・決算説明会 | ダッシュボード・ESG報告・投資家向けポータル |

| ステークホルダーとの対話 | 形式的・定型的 | インタラクティブ・データ駆動 |

以上が、CE1.0時代における会計・開示ニーズの変容である。以降の章では、具体的なフェアバリュー測定手法と開示フォーマットを、循環調整型リサイクル、リユース、シェアリングの各ビジネスモデル別に詳述していく。

第2章 従来の簿価開示が抱える根本的限界

従来の会計開示は、取得原価から減価償却を差し引いた「簿価」で資産を評価し、損益計算書へ反映させるモデルであった。しかし、リサイクル・リユース・シェアリングといった循環型ビジネスが台頭するCE1.0フェイズにおいては、この簿価中心の開示手法では資産の真価を捉えきれず、企業価値や環境貢献を正確に伝えられないという構造的な問題を露呈している。本章では、従来手法の限界を四つの視点から論じる。

2.1. 需給ミスマッチリスクへの無力さ

従来のリサイクル業では、回収材は可能な限り早期に市場へ売却することが優先された。その結果、需要と回収のタイミングが乖離すると価格急落や材料枯渇を招き、売上・利益が極端に変動しやすい。このように「回収→即時売却」という一方向フローに最適化された簿価開示は、需給ショックの吸収能力を資産評価に織り込めず、リスク管理上の盲点となる。

2.2. 在庫管理機能の不在

伝統的な会計モデルでは、在庫は単なる「保有コスト」の源であり、むしろできるだけ早く現金化すべき負債的要素とみなされる。そのため、戦略的な安全在庫(セーフティストック)としての役割を果たさず、物流混乱や需要ピーク時の緊急供給ができない。在庫管理の不在は、サプライチェーン全体のレジリエンス欠如に直結し、結果的に地域・産業を超えた循環調整型リサイクルを阻害する。

2.3. 品質劣化・規格バラツキを隠蔽

複数拠点から回収されたリサイクル材は、公的基準や業界標準が統一されないまま帳簿価値化される。そのため、実際の市場取引においては品質が低い素材が混入し、再生処理コストが膨張すると共に、最終製品の歩留まり低下を招く。簿価は取得時のコストを反映するのみであり、品質劣化リスクや再加工コストの増加を評価する手段を持たない。

2.4. 環境負荷の“見えざるコスト”を無視

CO₂排出削減や廃棄物抑制量だけを非財務指標として開示しても、回収・輸送・選別のプロセスが伴うエネルギー消費や排水・大気汚染リスクは簿価に含まれない。このため、環境貢献を謳いながら実態はライフサイクル負荷が増大しているケースが散見され、グリーンウォッシュの温床となる危険性を孕む。

比較表

| 観点 | 従来の簿価開示 | CE1.0時代に求められる開示 |

| 需給ショック対応 | 在庫は負債的コストとみなす | 戦略的バッファとしてリスク吸収機能を評価 |

| 品質・規格管理 | 取得時コストのみを重視 | 品質変動リスクや再加工コストを時価に反映 |

| 環境負荷計測 | 廃棄量・回収量を数量で開示 | 回収プロセス負荷やCO₂プレミアムを価値化 |

| ステークホルダー対話 | 年次・半期決算資料 | 月次・四半期の時価更新+リアルタイムダッシュボード |

これらの限界は、CE1.0におけるプラットフォーム化、サービシング、循環調整型リサイクルといったモデルが前提とする「資産の動的価値変動」や「需給最適化」「環境プレミアム」を簿価が捉えきれないことに起因する。次章では、IFRS 13準拠のフェアバリュー測定を導入し、これら構造的課題を克服する手法を提示する。

第3章 フェアバリュー開示の理論的基盤と制度的枠組み

CE1.0フェイズにおいて資産は従来の「簿価」ではなく、市場動向やキャッシュフロー予測、環境プレミアムを反映した「フェアバリュー(公正価値)」で測定・開示されるべきである。本章では、IFRS 13および日本基準における時価評価の理論的要件を整理し、循環調整型リサイクル、リユース、シェアリング資産それぞれに適用可能な評価手法を論じる。

3.1. IFRS 13「フェアバリュー測定」の基本原則

IFRS 13は「売買市場において、知識ある当事者間で行われる取引価格」を公正価値と定義し、以下の三つのアプローチを階層的に適用することを求める。

- マーケット・アプローチ

同種または類似資産の市場取引価格を参照し、比較可能性を重視する。 - インカム・アプローチ

将来キャッシュフローの割引現在価値を算定し、収益性を反映する。 - コスト・アプローチ

再取得原価から経年劣化・加工コストを控除し、代替コストを基準とする。

これらは「レベル1(市場価格)→レベル2(推定市場データ)→レベル3(経営判断・モデル)」のフェアバリューヒエラルキーとして階層化される。

3.2. 日本基準(JGAAP)における時価評価

日本基準では、IFRS 13に準ずる「時価会計」の導入が段階的に進展している。特に以下の資産では時価評価の任意選択・開示要件が認められつつある。

- 有価証券およびデリバティブ:時価会計を適用し、変動損益を当期損益に反映。

- 不動産投資信託(REIT)等:公正価値による評価が一般化。

- 森林・再生可能エネルギー資産:J-クレジット関連資産の時価評価検討が進む。

従来、棚卸資産は低価法、固定資産は定額・定率法が主流であったが、CE1.0時代にはリサイクル材やシェア設備の動的価値を捉えるため、時価評価の適用範囲を拡大する動きが加速している。

3.3. 循環調整型リサイクル資産のフェアバリュー測定

循環調整型リサイクルにおいては、在庫バッファが持つ需給吸収機能や品質ランクが価値を左右するため、以下の手法を組み合わせる。

- NRV(ネット・リアライズド・バリュー)

売却見込価格から売却コスト(分別・運搬・手数料等)を控除し、実現可能な現金収入を基準とする。 - 市場アプローチ

同等規格の再生材取引価格を参照し、品質グレードごとに時価を設定。 - インカムアプローチ

在庫を「社会インフラのバッファ」と位置づけ、需給ショック吸収によるコスト削減効果(ペナルティ回避・機会損失回避)を割引現在価値化する。

この三者を組み合わせることで、在庫が持つ複合的な価値を適正に反映できる。

3.4. リユース品・シェア設備の公正価値モデル

リユース機器やシェアリング設備は、稼働時間や成果単位で価値が流動するため、主にインカム・アプローチが適用される。

- キャッシュフロー予測モデル

サブスク契約による将来収益をベースに、リース期間の残存価値を割引計算。 - 市場・類似取引価格

同一スペックの中古機械取引価格を参照し、モデル入力値を検証。 - コスト・アプローチ補完

再取得原価から往復輸送・メンテナンスコストを差し引き、信頼度を高める。

詳細な前提(割引率、残存耐用年数、稼働シナリオ)は脚注で開示し、投資家の理解を得ることが肝要である。

3.5. 簿価開示からフェアバリュー開示への移行ポイント

| 比較項目 | 従来簿価開示 | フェアバリュー開示 |

| 評価モデル | 定額・定率減価償却 | 市場・インカム・コストの統合モデル |

| 開示頻度 | 半期・年次 | 四半期・場合により月次・リアルタイム |

| 脚注情報 | 減価償却方法・耐用年数 | モデル前提・価格参照日・割引率 |

| ステークホルダー対話 | 定型的説明 | ダッシュボードによるインタラクティブ共有 |

この移行には、会計システムの改修や社内規程の見直し、監査法人との協議が必要であるが、その先にCE1.0モデルの資産価値を正確に伝える透明性と信頼性が待っている。

以上の理論的枠組みを踏まえ、次章では循環調整型リサイクル、リユース、シェアリング各モデルにおける具体的なフェアバリュー開示手法とフォーマット例を提示する。

第4章 循環調整型リサイクル在庫のフェアバリュー開示

循環調整型リサイクルモデルにおいて、在庫は単なる売却待ちの中間財ではなく、“社会のマテリアル・バッファ”という機能的資産である。従来の簿価開示がこの役割を見落としてきた反省から、本章では在庫在庫の公正価値(フェアバリュー)を測定・開示する具体的方法を示す。

4.1. 公正価値測定の優先順位

IFRS 13の三大アプローチを踏まえ、循環調整型リサイクル在庫には以下の階層的適用が望ましい。

- 市場アプローチ(レベル1–2)

- 同等品質の再生材が取引される市場価格を直接参照

- 品質ランク、取引場所、日付を明示して信頼性を担保

- ネット・リアライズド・バリュー(NRV)

- 売却可能見込価格から分別・運搬・手数料を差し引いた純実現価額

- 純度や粒度ごとにコスト要素を細分化し、算定過程を開示

- インカム・アプローチ補完

- 在庫が「需給ショック吸収によるコスト回避」に寄与する影響をキャッシュフロー化

- 平常時利益と非常時コスト回避効果を割引現在価値で評価

4.2. 開示フォーマットの提案

| 項目 | 内容 |

| 資産区分 | 循環調整型リサイクル在庫(社会バッファ資産)である旨 |

| 評価ベース | レベル1=市場価格、レベル2=NRV、レベル3=インカムモデル |

| 算定前提 | 市場参照日、品質グレード、コスト項目(分別・運搬等) |

| 評価差額の処理 | 簿価との差額を「在庫評価損益」としてPLに反映 |

| 更新頻度 | 四半期更新、重大イベント時には臨時再測定 |

| 開示チャネル | 財務諸表脚注+ESGダッシュボード |

4.3. 従来開示との重点シフト

- 簿価開示:取得原価-減価償却/低価法の評価残高のみを報告

- フェアバリュー開示:

- 在庫が持つ需給吸収機能を数値化

- 市場価格変動リスクを反映

- 災害・物流ショックへのレジリエンス価値を加味

このシフトによって、ステークホルダーはリサイクル在庫の「真の価値」を把握でき、企業は資本コストや融資条件の優遇を獲得しやすくなる。

4.4. ダッシュボードによるリアルタイム開示

真の透明性を達成するには、財務諸表だけでなく、社内外向けダッシュボードを活用することが肝要である。以下を統合表示すれば、利用者とのインタラクティブな対話が可能となる。

- 在庫総量・品質分布マップ

- 市場価格推移とNRV比較チャート

- CO₂削減貢献量と回避コストの動的指標

- 再測定日・前提条件の明示

こうして、循環調整型リサイクル在庫の公正価値開示は、企業の透明性向上と資本市場との信頼関係構築に大きく寄与するのである。

第5章 リユース品・シェア設備のフェアバリュー開示

CE1.0フェイズにおいては、リユース機器やシェアリング設備が企業の資産価値と収益源を二重化する重要な役割を担う。これらは稼働量やサービス成果に応じて価値が変動するため、固定資産の簿価評価では実態を把握し得ない。本章では、インカム・アプローチおよびマーケット・アプローチを組み合わせた公正価値測定手法と、その開示フォーマットを提案する。

5.1. インカム・アプローチによる稼働価値評価

リユース機器やシェア設備は、サブスクリプション契約や稼働時間課金モデルで提供されるのが一般的である。そこで、将来キャッシュフローを割引現在価値で算定する以下の方法が適用可能である。

- 契約キャッシュフローの予測

‐ 契約残存期間中の定額サブスク収入または稼働時課金収入を見積もる。 - 割引率および残存耐用年数の設定

‐ 企業のWACCをベースに、モノの老朽化や技術陳腐化リスクを加味した割引率を適用。 - 残存価値の考慮

‐ 耐用年数終了時点での中古市場価格またはリビルド価値を現在価値に加算。

5.2. マーケット・アプローチによる補完

サブスク市場および中古機器市場の取引価格を参照し、インカム・アプローチによる算定値との乖離を調整する。

- 類似取引事例の収集

同一スペック・同一稼働条件の再販価格やレンタル料金を蓄積。 - 品質・稼働条件の格付け

機器のメンテ履歴、稼働時間、ソフトウェアバージョンなどによってグレード分けし、価格補正を行う。

この二重チェックにより、評価モデルの信頼性を高める。

5.3. 開示フォーマット例

| 項目 | 内容 |

| 資産区分 | リユース設備・シェアリング機器(機能提供資産)である旨 |

| 評価手法 | インカム・アプローチ(主)+マーケット・アプローチ(補完) |

| 前提条件 | 割引率、耐用年数、契約残存期間、残存価値予測 |

| 公正価値算定金額 | 評価モデル別に算出した金額を脚注で併記 |

| 簿価との差額処理 | 差額を「公正価値調整益又は損」としてPLに反映 |

| 更新頻度 | 四半期毎、重大契約変更時に再測定 |

| 開示チャネル | 決算短信脚注、ESG報告ダッシュボード |

5.4. 従来簿価開示との比較

| 比較項目 | 簿価評価 | フェアバリュー開示 |

| 評価基準 | 取得原価-減価償却 | 割引現在価値+市場補完 |

| 価格変動の反映 | 反映せず | 市場動向・稼働実績をリアルタイムに反映 |

| 非稼働リスク | 耐用年数に基づく定額認識 | 非稼働期間の収益機会損失をキャッシュフローに織込 |

| ステークホルダー対話 | 定型的な期末説明 | ダッシュボードで月次・四半期の動的開示 |

5.5. 実装上の留意点

- 契約データ整備:サブスク契約・稼働履歴のデータ品質と一元管理が前提である。

- モデル検証:定期的に実績値と評価値の乖離を分析し、割引率や残存価値前提を見直す。

- 監査対応:フェアバリューモデルの前提・計算ロジックを監査法人と合意し、注記で透明に開示する。

これらを遵守することで、リユース品・シェア設備の真の価値をステークホルダーと共有し、CE1.0における持続可能な価値創造を支える開示基盤を築けるのである。

第6章 統合ダッシュボードとステークホルダーコミュニケーション

CE1.0フェイズにおいてフェアバリュー開示は単発の財務諸表だけではなく、ステークホルダーとの継続的な対話基盤として設計されねばならない。本章では、その要となる統合ダッシュボードの要件と、投資家・顧客・社内向けコミュニケーション設計を論じる。

6.1. 統合ダッシュボードの要件

統合ダッシュボードとは、フェアバリュー評価データと非財務指標をリアルタイムに可視化し、多様な利害関係者に提供するプラットフォームである。最低限、以下の要件を備えるべきである。

- データ連携の一元化

- 在庫時価、稼働価値、CO₂削減量など、複数システムのデータを API で集約

- リアルタイム更新

- 市場価格や稼働実績の変動を即座に反映し、四半期/月次更新を不要とする

- 権限管理とアクセス性

- 投資家、顧客、社内各層に応じた表示項目・閲覧権を細やかに設定

- 可視化とインタラクティブ性

- 表、チャート、地図マップなど多様なビジュアルで提示し、フィルタリングやドリルダウンを可能とする

- 透明性の担保

- 算定モデルの前提値(割引率、コスト構造、品質グレード)をワンクリックで参照できる注記機能

6.2. ステークホルダー別コミュニケーション設計

ダッシュボードは利用者に最適化した「語り口」を備える必要がある。主なステークホルダー別の要点を整理する。

投資家・金融機関向け

- 重点表示:総資産のフェアバリュー評価残高、時価調整損益、ESGスコアとの連動指標

- コンテンツ:市場動向比較チャート、キャッシュフロー予測モデルの感度分析

- 更新頻度:四半期決算ごとにアナリスト・カンファレンス用レポートを自動生成

顧客・取引先向け

- 重点表示:サブスク設備の稼働率、在庫バッファの安定供給実績、CO₂削減効果

- コンテンツ:利用履歴ダッシュボード、契約残存期間と価格推移グラフ

- 更新頻度:月次請求データと連動し、顧客ポータルで即時可視化

社内マネジメント・オペレーション向け

- 重点表示:需給予測精度、在庫回転率、緊急供給対応指標

- コンテンツ:アラート機能(需給逼迫・品質劣化リスク)、KPIトレンドサマリー

- 更新頻度:リアルタイム+デイリーでチーム会議に利用

6.3. 伝統的開示との対比

| 伝統的開示 | 統合ダッシュボード開示 | |

| フォーマット | PDF決算短信・年次報告書 | ウェブ/クラウドUIによるインタラクティブ画面 |

| タイミング | 年次・四半期 | リアルタイム/月次 |

| 透明性 | 注記事項に限定 | 算定前提・データソースをワンクリックで参照可能 |

| 対話方法 | 定型説明会・IRミーティング | ダッシュボード上でQ&A・フィードバック |

6.4. 実装と留意点

統合ダッシュボード構築に際しては、データ品質と内部統制の整備が欠かせない。特に、データ取得の信頼性確保、APIのセキュリティ、ガバナンス体制への統合が喫緊の課題である。また、ダッシュボードを公開した後も、利用状況のモニタリングと定期的なUX改善を継続しなければ、ステークホルダーの信頼を維持できない。さらに、フェアバリューモデルの前提変更や市場変動時にはアラートを発し、ダッシュボードと併せて経営判断ガイドラインを更新する仕組みを確立せねばならない。

統合ダッシュボードとステークホルダーコミュニケーションは、CE1.0会計の透明性と説得力を極限まで高める要である。これにより、投資家・顧客・社内が一枚岩となって循環型ビジネスの価値を共有・拡大することが可能となるのである。

終章 未来を拓くCE1.0会計と開示

本稿では、従来の「簿価」中心の開示から脱却し、CE1.0フェイズに相応しい「フェアバリュー評価」と「統合ダッシュボード」を骨子とする新たな会計・開示モデルを提案した。リサイクル在庫は「社会のマテリアル・バッファ」として、リユース品やシェア設備は「機能提供資産」として、それぞれ動的価値を刻々と反映すべきである。

7.1. 新会計モデルの要諦

| 項目 | 従来簿価開示 | CE1.0フェアバリュー開示 |

| 評価基準 | 取得原価-減価償却 | 市場価格・NRV・キャッシュフロー |

| 更新頻度 | 半期・年次 | 四半期・月次、リアルタイム |

| 環境価値反映 | 定性的注記 | CO₂削減量・環境プレミアム定量化 |

| 対話プラットフォーム | 決算説明会 | インタラクティブダッシュボード |

7.2. 社会インフラとしての循環経済

新たな開示モデルは、単なる投資判断材料にとどまらず、企業・自治体・コミュニティが「共通の現実」を共有するインフラ基盤となる。これにより、

- 需給ショックへの即応性

- 資源の最適分配

- 脱炭素投資の資金調達効率

が飛躍的に向上し、次世代の経済システムの根幹を成す。

7.3. 今、我々に求められるアクション

- フェアバリューモデルの導入:資産種別ごとに市場・インカム・コストアプローチを設計する。

- ダッシュボード構築:財務・非財務データを連携し、ステークホルダーとリアルタイムで対話。

- ガバナンス整備:評価前提の透明化、監査対応、内部統制を強化する。

7.4. 終わりに

新会計・開示モデルこそ、CE1.0フェイズを生き抜き、CE2.0へと繋ぐ橋脚である。取得原価の殻を破り、資産の真の価値を掴むことで、企業と社会は協働しながら持続可能な経済を築ける。これを機に、従来の慣習を超越し、フェアバリューに根ざした透明性と連携性を武器に、新たな経済を切り開かん。

さあ、ここからが本当の始まりである。

文責: 原田幸明 2025-07

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません