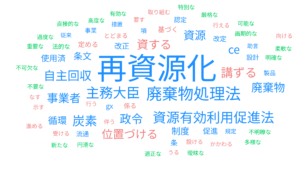

資源有効利用促進法改定について

「資源有効利用促進法改定に」ついてのコメント

はじめに

我が国の資源循環政策は、2000年代以降、循環型社会形成推進基本法を礎とし、個別リサイクル法の整備とともに、製品ライフサイクル全体を俯瞰した制度的枠組みの構築が進められてきた。その中でも、2024年の「再資源化高度化法(正式名称:再生資源の利用の促進等に関する法律)」は、回収・再資源化に係る許認可制度の壁を乗り越える挑戦的な試みであり、従来の廃棄物処理法との交錯点に新たな可能性を示した。

このたび2025年2月25日に閣議決定で改定案が出された資源有効利用促進法は、その流れをさらに推し進めるものであり、循環経済への実装的転換を進める上で画期的な節目となりうる。特筆すべきは、従来の廃棄物処理法による制約を大幅に見直し、国による認定を受けた事業者に対しては、一定の条件のもとで廃掃法上の許可を不要とし、「廃棄物ではない流通」を正式に認めた点にある。これは、従来境界の曖昧さによって事業化の妨げとなっていた中古品、修理品、再資源化原料等の取扱いに明確な道を開くものであり、特に再利用・再販・部品化・マテリアル化といった資源循環型ビジネスの広がりに直結するものである。

また、本法改定では、脱炭素社会の形成を視野に入れ、再資源化に取り組む企業・事業者に対して、国が制度的かつ財政的な支援を行う仕組みも整理された。GX推進機構等との連携の下、計画の認定を受けた事業には財政支援、設備投資支援、指導・助言等の包括的な後押しが可能となりつつある。この点は、資源循環の取り組みを単なる環境対応から、脱炭素成長戦略の一翼として位置づけ直す意味でも極めて重要である。

加えて、CE(サーキュラーエコノミー)型のコマースやシェアリングといった新たな経済モデルに対しても、制度的な位置づけと基準整備がなされ、資源の販売・賃貸を伴う新事業への扉も開かれた。これにより、これまで法的な不明確性が障壁となっていた新規ベンチャーやサービス事業者の参入が現実的なものとなる。

本報告は、以上の改定の要点を整理し、各主体にとっての制度活用の可能性と方向性を明らかにするものである。

1. 注目点

― 廃棄物以外の流通の制度化と、脱炭素と結びついた財源措置 ―

資源有効利用促進法の改正は、循環経済実現に向けた制度的転換点と位置づけられる。特に注目すべきは、第一に「廃棄物ではない資源の流通」が制度的に明確化されたことであり、第二に脱炭素化と資源循環とを統合的に位置づけたうえで、財源措置を制度的に裏付けた点である。

まず、「廃棄物ではない流通」の法的承認について述べる。本改正において新たに追加された条項(第57条)は、国による認定を受けた「認定自主回収・再資源化事業者」について、「廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、許可を受けないで使用済製品の回収および再資源化を行うことができる」旨を定めている。これは従来、使用済製品が「廃棄物」と判断された場合には処理・運搬等にあたって自治体あるいは産廃業の許可を要した構造から脱却し、再流通や再資源化を前提とした製品が、法的には「資源」として位置づけられる可能性を開いたものである。

本条の意義は、廃棄物処理法の運用において、しばしば「廃棄物か否か」の判断が不明瞭であり、企業による再資源化や再流通への取り組みが、廃棄物処理法違反のリスクを回避するために過度に慎重なものとなっていたという制度的背景と不可分である。すなわち、資源循環型ビジネスを制度的に進展させるうえで、製品の再販売や再整備、あるいは部品単位での回収・再利用などを「廃棄物処理ではない」として行えるか否かが根本的な論点となっていた。今回の改正により、国の認定を受けた事業計画に基づくものであれば、これらの行為が「廃棄物の処理」ではなく、「資源の循環的利用」として明確に制度のもとに位置づけられた点は、事業化にとって決定的な前進である。

次に、脱炭素との統合的な制度設計と、それに伴う財政措置の明文化である。改正法第3条第3項では、「資源の循環的な利用の促進に関する施策は、温室効果ガスの排出の抑制に資することを旨として講ぜられなければならない」と規定され、脱炭素と資源循環の整合的推進が理念レベルで位置づけられた。さらに第46条では、「国は、資源循環利用等事業を円滑に実施するため、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人と連携し、資金の供給、技術的助言、情報提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする」と明記された。

この条文によって、再資源化あるいは使用済製品の回収・再利用といった事業が、GX(グリーントランスフォーメーション)の文脈の中で政策支援の対象となり得る根拠が制度的に与えられたことになる。これまで、資源循環に関わる取り組みは「環境負荷低減」の文脈で語られることが多く、脱炭素との直接的なリンクは制度上は曖昧であったが、本改正により、その接続が明文化された点は大きい。

実際、GX推進機構のような資金供給主体と連動することで、再資源化設備への投資、製品設計の高度化(長寿命設計・モジュール化)、さらには再生資源の安定供給体制の構築などについて、実効性のある財政支援が期待される。特に、今回の改正において創設された「指定脱炭素化再資源利用促進事業者」制度(第58条以下)に基づき、国が指定した事業者については、脱炭素目標と整合的な再資源化計画のもと、より大胆な制度的支援が可能となると解される。

以上のように、本改正は、単なる資源の再利用促進にとどまらず、「流通の法的位置づけを転換」し、「脱炭素の国家戦略と循環経済を制度的に融合」させるという二重の革新を伴っている。その意味で、循環型経済の実現に向けた政策的構造の基盤が整いつつあるといえる。今後は、政令・省令レベルでの基準整備、認定の透明性と迅速性、自治体との役割分担、消費者保護との整合など、運用面での制度化を進めることで、本制度のポテンシャルが十分に発揮されることが期待される。

2. 全体像

資源有効利用促進法の改正は、単なる法技術的な調整にとどまらず、脱炭素社会と循環経済(サーキュラーエコノミー)との融合を制度的に示す、日本の環境・産業政策の転換点と位置付けられる。特に注目すべきは、今回の改正がGX関連法制と同時に閣議決定されたという政治的タイミングである。これは、もはや資源問題と気候問題とを別個の政策課題として扱う段階を脱し、相互に統合された戦略的対応が要請されていることを示している。ここで条文にもとづいてその特長的な部分をみていこう。

設計段階から資源効率と脱炭素性を考慮した製品設計の推進

本改正において導入された条文群は、資源の効率的利用と温室効果ガス排出削減とを同時に追求することを前提として構成されている。たとえば、第30条および第31条に新設された「設計認定制度」は、製品のライフサイクル初期段階において、資源効率性および脱炭素性の両立を要請する制度設計となっている。すなわち、対象指定製品の設計に関して、主務大臣の認定を受けた設計は、「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針」に適合していると認められた場合に限り、認定される(第31条)。これは従来の制度が、設計段階への介入を避けてきたのとは対照的であり、設計そのものを環境政策の対象とした点で画期的である。

製品ライフサイクル全体にわたる資源効率化を設計認定制度で誘導

さらに、第32条においては、この設計認定を受けた製品に関するライフサイクル全体の資源効率性について継続的なチェックと是正措置の枠組みが規定されている。たとえば、設計認定に係る設計内容に変更があった場合、認定事業者は速やかに主務大臣に届け出ねばならず、仮にその設計が指針に適合しないと判断された場合、改善指示または認定の取消がなされうる(第32条)。このように、単なる認定制度ではなく、PDCAサイクルに類する動的な運用を志向していることがうかがえる。

自主回収・再資源化の計画認定制度の導入

また、製品の使用後段階においても革新的な制度が導入された。第54条には、「使用済指定再資源化製品」の自主回収および再資源化のための「計画認定制度」が新設された。これにより、事業者は法的拘束力をもって自社製品の回収・資源化を実施できるだけでなく、廃棄物処理法に基づく許可なく、いわば”資源としての流通”を合法的に行えるようになる。さらに、第55条においては、この計画認定の内容変更に関する詳細な要件が明示されており、制度運用の透明性と柔軟性が確保されている。

認定事業に対する罰則や行政対応の新設

こうした制度を運用する上で、行政措置・罰則の明文化も行われている。たとえば第29条の改正では、主務大臣が認定に適合しないと判断した場合、認定を取り消す権限があることが明示されており、制度の実効性確保が図られている。

以下に、制度の変化を明確に示すため、改正前と改正後の主な対応を表として示す。

改正ポイント 改正前の内容 改正後の内容 該当条文 主な文言(抜粋)

設計段階での環境配慮 努力義務レベル、制度化なし 設計認定制度を新設。設計が資源・脱炭素設計指針に適合すれば認定される 第30条・第31条 「主務大臣の認定を受けることができる」「適合していると認めるときは、設計認定をする」

ライフサイクル全体での資源効率化 規制・監視の仕組みは存在しなかった 設計変更の届け出義務化、認定の取消も可能。ライフサイクル全体での制度的誘導が明確化 第32条 「変更があったときは、遅滞なく…」「改善を指示し、又は…認定を取り消すことができる」

自主回収・再資源化の制度化 一部業界自主取組があったが、制度的な根拠は限定的 認定制度の下、廃棄物処理法の許可を要せずに製品回収・再資源化が可能 第54条・第55条 「計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができる」「…種類の増加に係るものに限る」

行政措置・罰則の新設 実効性ある是正措置・取消手段は不十分 認定に不適合な場合、改善指示・認定取消が可能に 第29条 「適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる」

脱炭素と資源循環の統合的推進 両者の連携は理念・制度設計上不明確 脱炭素に資することが理念として明文化され、制度的な整合推進が義務化 第3条第3項 「温室効果ガスの排出の抑制に資することを旨として…」

脱炭素型資源循環への財政支援 補助制度は個別かつ分断されていた 関係機関と連携して資金・技術支援を行う旨を明記 第46条 「資金の供給、技術的助言、情報提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする」

3. 廃掃法の例外

「廃掃法の例外」については、昨年制定された「再生資源高度化法」においても講じられ現在運用のための調整に入っているはずの項目であるが、この改正がそれからさらに踏み込んだものになっているかを見ておこう。

2024年に成立した「再生資源の利用の促進等に関する法律」(通称:再資源化高度化法)は、我が国における資源循環政策に新たな制度的転換点を刻むものであった。なかでも注目すべきは、「特別認定事業者」制度の導入である。この制度は、資源循環の担い手として一定の資質と責任を備えた事業者を国が認定し、その上で、従来は廃棄物処理法に基づく厳格な許認可を要していた再資源化活動について、一定の条件の下に特例を設け、許可を不要とするものであった。

具体的には、主務大臣の認定を受けた「特別認定事業者」が、自ら策定した「認定自主回収・再資源化事業計画」に基づいて、使用済製品の自主回収および再資源化を行う場合、廃棄物処理法第7条および第14条に定められた収集運搬・処分の許可を受けることなく、当該事業を営むことができるという制度設計がなされていた。この措置は、制度に裏打ちされた信頼性と透明性を備えた回収・再資源化の取り組みを後押しするものであり、廃棄物と非廃棄物との境界に制度的明確性を与える画期的な内容を含んでいた。

そして2025年に至り、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)の改正が閣議決定されるにあたり、この特例制度は一層の整備と汎用化を経て、より簡潔かつ制度的に運用しやすい形で再提示されることとなった。

「再資源化高度化法」として制度化されていた「特別認定事業者」に関する特例措置は、その法制度上の構造を一層の簡素化と汎用化を経て、より一般的で柔軟な枠組みとして再構築された。これは、わが国の資源循環政策の実装段階が一段階深化しつつあることを示すものである。

今回新設された第57条においては、以下の通り明記されている。

「認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第六項若しくは第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って使用済製品の再資源化を業として行うことができる。」

この条文は、2024年の再資源化高度化法において設けられた「特別認定事業者」制度の根幹を成していた法的特例措置を、その本旨を保持したまま、より広範な用途や事業形態に対応し得る形で再定義したものである。かつては、「認定自主回収・再資源化事業計画に基づく事業者の特例」という形で設けられていた廃棄物処理法の適用除外が、今回の改正により明確に条文化され、汎用的に適用可能な制度枠として整備されたのである。

特筆すべきは、かつての制度で使用されていた「特別認定事業者」という限定的な表現が、今回の法改正においては「認定自主回収・再資源化事業者」という一般化された語に置き換えられたことである。この表現の転換は、従来のように高度な再資源化技術や管理体制を有する一部の先進企業のみならず、多様な事業主体が制度活用の可能性を得られることを意味し、制度としての普遍性と柔軟性を高める重要な契機となっている。

また、この特例規定の位置づけは、単に手続上の合理化というにとどまらず、廃棄物と非廃棄物の境界線を法的に明確化する効果も有している。廃棄物処理法は、その成り立ちにおいて、生活環境の保全と公衆衛生の確保を目的とする法体系であり、廃棄物に該当する物品の処理については厳格な許認可制を設けてきた。これに対して、資源有効利用促進法は、物質の循環的利用と持続可能な資源供給体制の構築を主眼とするものであり、同じ「使用済物品」であっても、その取扱いをいかに法的に規定するかについて、両法体系の間に交差と齟齬が存在していた。

このような法的構造のもと、従来は「廃棄物」とされていた物品を、あらかじめ策定された再資源化事業計画のもとで適正に管理・処理することで、「資源」として取り扱うことを可能とする制度が整備されたことは、まさにサーキュラー・エコノミーへの移行に不可欠な基盤整備と評価することができよう。

さらに、改正法第54条においては、「使用済製品の自主回収及び再資源化のための事業を行おうとする者は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができる」と規定されており、第55条では、その認定計画において再資源化対象製品の種類が追加された場合の扱いについても明記されている。

このように、今回の法改正は、制度の表層的な用語の変更や簡素化にとどまらず、資源循環に関わる事業を実効的に推進するための法制度としての骨格を、より強固に整備するものである。特に、廃棄物処理法との関係において、再資源化を業として行う場合の例外的取扱いが、条文化され制度の中核に据えられた意義は極めて大きい。これは単なる制度改編ではなく、制度思想の変化をも内包するものであり、今後の循環型社会の実装に資する法的インフラとして広く活用されることが期待されるのである。

4. 改定により拡大しうる可能性

この改定によってさまざまな経済主体にとってどんな可能性があるのかを概観してみる。

1. 製造業(家電・自動車・機械など)

観点 旧制度 今回の改正後

認定の煩雑さ 「特別認定」のハードルが高く、個別交渉が必要な印象 認定制度が標準化・法文化し、より取得しやすい制度設計に

自主回収の実行 外部リサイクル業者に依存 自社ルートでの自主回収・再資源化が可能になり、回収・再販モデルを構築可能

ビジネス化 CSR・自主対応止まり 廃掃法の許可不要で事業として展開可能

2. 販売業(量販店、通販、サブスク事業者)

観点 旧制度 今回の改正後

回収の位置付け 回収→委託の流れが基本 自主回収と再販・再資源化が自社で可能に。特にリース・サブスク型サービスとの親和性が高い

流通と廃棄の線引き 廃棄物になると途端に扱いが難しい CE事業として明確に**「廃棄物ではない流通」として扱える余地**が広がった

3. 資源リサイクル業(素材系・中間処理業者)

観点 旧制度 今回の改正後

廃棄物の扱い 一般廃棄物と認定されると取り扱いに規制 特定の認定を得れば、素材としての取り扱いがスムーズに(処理から資源利用へ)

サプライチェーンとの連携 製造・販売側との連携が弱かった 設計認定や製品指定制度との連動で連携が容易に

4. リユース・修理業

観点 旧制度 今回の改正後

製品の回収 廃掃法の線引きに注意を要した 認定を受ければ廃棄物扱いにならずに流通可能になりやすい(例:故障品回収)

取扱品の増加 修理不可品は扱えなかった 素材・部品としての再資源化へ転換しやすくなった

5. 自治体(特にモデル事業を目指す地方自治体)

観点 旧制度 今回の改正後

公的回収 一般廃棄物処理の枠組みに縛られた 民間連携での回収・再資源化・再流通の事業化が制度的に支援されやすくなった

地域資源循環 焼却・埋立中心 地産地消型のCEモデルの創出が可能

6. 新規CEベンチャー(スタートアップ)

観点 旧制度 今回の改正後

参入障壁 許可取得・規制理解のコストが高かった 認定制度を通じて明確な条件でビジネス展開が可能に(例:家電のアップサイクル事業など)

投資家評価 廃掃法リスクがネックになった 法的安定性のある認定取得により信頼性が向上、ESG評価にもプラス

今回の「廃掃法許可不要」の簡素化は、CE型ビジネスを主軸とする製造・流通・サービス業において、法的な障壁を一段階取り除き、事業化を進める制度的土台の拡充といえまる。特に、製造と流通、再生・修理が「廃棄物」か「資源」かの分岐点をまたいで一体化して設計・運用できるようになりうる意義は大きい。

5. 「指定脱炭素化再生資源利用促進事業」と財政支援制度について

現業で循環ビジネスにかかわっている経済主体にとって、その経済行為に対して国がいかなる支援を行うかは重要な事項である。今回の改定で特徴的なものは、「指定脱炭素化再生資源利用促進事業」というもまを欠欠けたことである。これは、サーキュラーエコノミーの文脈を脱炭素の下に置いてしまうという意味では、まだまだ議論のあるところであるが、実利的な面では、循環を脱炭素と結びつけることで、国家余蘊の中の「循環」にかんするささやかな手持ちカードを離れて、財政的な支援体制をとらせることのできる、戦術的作戦として評価することができる。

「指定脱炭素化再生資源利用促進事業」とは、脱炭素社会の実現に資する再生資源の利用を促進するため、政令で定められた条件を満たす事業者に対して計画作成や報告等の義務を課し、必要に応じて助言・指導を行う制度である。以下に、資源有効利用促進法の改正案【23条】における該当条文とその文言を示す:

条文:第23条(新設)

要旨:

• 対象者:脱炭素化再生資源利用促進製品を製造・販売する事業者。

• 条件:政令で定める基準(製品の生産量や販売量など)を満たす場合。

• 義務:主務大臣に対して、再生資源の利用促進のための「計画」を作成・提出。

• 支援:脱炭素成長型投資事業者の助言を受けられる。

• 目的:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行。

該当文言(抜粋):

「当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量…が政令で定める要件に該当するものは…必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない」

この制度の導入により、GX(グリーントランスフォーメーション)戦略に基づき、特定の再生製品の利用を加速させることが可能になね。対象となる「指定製品」や「政令で定める基準」を今後さらに現実に合致したものとして具体化させていくことが重要である。

その背後にある財政的手当てがこの改正では謳われている。資金の流れや財政措置に関する条文の新設・改正点は以下のとおり確認できる。

財政支援に関する改正条文と記述

主な内容 該当条文 法文表現(要約) 補足

国による費用補助 第127条(新設) 政府は予算の範囲内で、構に対し、業務に要する費用を交付する。 業務の支援対象は第111条1項1号〜6号に掲げる業務。

政府保証 第128条(新設) 政府は議決を経た金額の範囲内で、機構の借入れや債務について保証できる。 財政援助の特例として、国会承認に基づく保証。

エネルギー需給勘定での財源措置 第88条(新設) エネルギー需給勘定の歳出として「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する法律第40条第2項」に基づく負担金が含まれる。 制度的に定められた財源からの支出根拠が明確化された。

財政上の措置(明記) 条文中の記述 「脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資又は交付金の交付」 政府の資金提供対象として正式に明記。

このように、今回の法改正では、脱炭素化や資源循環の促進に向けて、国が直接的に補助金を交付したり、機構の債務を保証する制度が明確に規定された。これにより、企業や自治体がCE(サーキュラーエコノミー)ビジネスに参入しやすくなる財政的な後押しにしていける可能性がある。

なお、ここでいう「機構」とは具体的な名称の記載はないが、「独立行政法人と連携」「資金の供給」という表現は、明らかにGX推進機構等の具体的関与を視野に入れていると考えられる。なお、GX推進機構とは、2023年の「GX実現に向けた基本方針(GX基本方針)」(閣議決定)に基づき、経済産業省所管の政府系機関として創設。正式名称は「脱炭素成長型経済構造移行推進機構」であり、官民によるGX投資の加速と誘導を担う独立行政法人である。。その主な機能は、

役割 内容

① 資金供給 20兆円規模の「GX経済移行債」に基づき、民間投資への補助・融資・保証等を実施。

② 認定制度 脱炭素投資に関する「GX推進認定事業」の認定機能を担う。

③ 助言・情報提供 脱炭素に向けた事業設計や制度活用に関する支援を行う。

となっている。

実質的に強化されたポイントは、次のようなものであり

項目 改正前 改正後(2024年) 意義

制度の位置づけ 資源循環と脱炭素は分離運用 両者の統合的推進が明記(第3条) 統合的GX支援の加速

支援体制 一部の助成や補助金制度 国・自治体・独立行政法人(GX推進機構)の連携を法定化(第46条) 支援の制度化・恒常化

資金の流れ 個別事業への助成 20兆円GX経済移行債による長期的な投資支援との連動が可能に 安定的な制度運用と拡大

リサイクル・リユース促進による低炭素化への貢献の定量化などを活用して、この枠組みを利用するような取り組みの拡大が望まれているとみて取るべきであろう。

6. 実施上の懸念

しかし、これまで見てきたような可能性のある法律改正ではあるが、これに引き続く関連法令、症例の整備、運用基準の作製などで懸念されることがある。それは、この法律改定に当たっての「改定のポイント」の説明が、この法律改定の持つ可能性とかなり掛けはなれたトーンで描かれていることである。

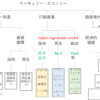

図に示すのは、経産省のHPからダウンロードできる「改定のポイント」の資源有効利用促進法に書かれている部分である。

一読してわかるように、この法改正から耳採れる積極的内容に対しても非常に控えめな言い方になっている。

一応、ここに挙げられた項目が法律改定のどの部分にあるかを見ておくと以下のようになる。

① 再生資源の利用義務化

• 該当条文:第23条(新設)

• 文言:

「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その事業年度における…生産量…又は販売量が政令で定める基準を超える者は、当該年度の始期の日までに、主務大臣に…利用計画を提出しなければならない。」

• 補足:助言に関しては第22条に「指導及び助言」の記載あり。

② 環境配慮設計の促進

• 該当条文:第29条(新設)

• 文言:

「主務大臣は、…対象指定製品について…資源の有効な利用の促進に資する設計に関する指針を定めるものとする。」

• 補足:「対象指定製品」に解体しやすい設計、長寿命などが含まれる設計とされる。

③ GX分野原材料の再資源化の促進

• 該当条文:第23条、及び第26条

• 文言:

「指定脱炭素化再生資源利用促進製品の自主回収及び再資源化…」

「…政令で定める基準を超える者は、利用計画を提出しなければならない。」

「廃棄物処理法の許可が不要となる特例措置を受ける」

④ サーキュラーエコノミー(CE)コマースの推進

• 該当条文:第4条(事業者の責務)

• 文言:

「工場若しくは事業場…において事業を行う者…物品の販売若しくは賃貸の事業を行う者は…原材料の使用の合理化その他の資源の有効な利用の促進のための措置を講ずるよう努めなければならない。」

• 補足:「販売・賃貸」の事業が明示され、シェアリングなどのCE型ビジネスへの適用が可能とされるようになった点が新規性。

一応これらを欠いて依然と比較しながら表にしてみよう、

改正ポイント 改正前の内容 改正後の内容 該当条項 主な文言(抜粋)

① 再生資源の利用義務化 特定事業者への利用努力義務にとどまる。定量的な義務や報告制度は整っていなかった。 一定規模以上の事業者に利用計画提出・報告義務を課す。 再生資源利用促進製品を指定。 第23条 「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者…は…利用計画を提出しなければならない」

② 環境配慮設計の促進 製品設計における配慮は努力義務レベルで明確な認定制度はなかった。 資源有効利用・脱炭素設計の認定制度を新設。 認定された製品には支援措置。 第29条・第30条 「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していると認めるときは…設計認定をする」

③ GX分野原材料の再資源化の促進 自主的な回収・再資源化への支援はあったが、法的制度の枠組みは限定的。 回収・再資源化に積極的な事業者に特例(例:廃棄物処理法の許可不要)を適用。 第23条・第26条 「政令で定める基準を超える者は…」「廃棄物処理法の許可が不要となる特例措置」

④ CEコマースの推進 シェアリング・リユース・リファービッシュなどの新事業は法的位置付けが曖昧。 賃貸・販売を含む資源有効利用型事業を法的に位置づけ。 CEビジネスモデルが制度の対象に。 第4条 「販売若しくは賃貸の事業を行う者は…資源の有効な利用の促進のための措置を講ずるよう努めなければならない」

となる。すなわち、この改定は将来においての、「使用済み物」「工場発生屑」などま「廃棄物ではない流通」の可能性を切り開きうるものでありつつ、まずは、「再生資源利用の義務化」や「環境配慮設計」を前面に掲げることのできる大規模事業者から着手する形で始め和うとする意図を読み取ることができる。

7. CEコマースの課題

その典型がCE(サーキュラー・エコノミー)型コマースに対する言及である。その対応状況をCEコマースの成立に必要な過程で整理してまとめると次の表のようになる。

項目 内容(CEビジネス推進上の重要事項) 法改正での対応有無 関連条文・文言(改正法より)

① CEビジネスの定義付け シェアリング、リファービッシュ、リース等を制度的に位置付け ✅ 対応あり 第16条第2項:

「資源の有効な利用の促進に資する使用方法により特定製品を使用する事業」等を「資源循環利用等事業」と定義

② 資源有効利用の基準設定 CE事業者が満たすべき環境的・機能的基準の明確化 ✅ 対応あり 第19条第1項:「基準に適合しないときは認定を拒否することができる」

③ 認定制度の導入 一定の基準に合致する事業者に対する認定 ✅ 対応あり 第17条:「認定を申請できる」、第18条:「認定の基準」など

④ ラベリングや信用付与 認定されたCEコマース事業に対する可視化や信頼性強化 ⚠️ 部分的に対応 ラベリング制度に関する明示的記述は見られず(設備投資支援や特例措置などはあり)

⑤ 金融支援・税制優遇 設備投資・流通インフラ整備などに向けた資金援助 ⚠️ 部分的に対応 第20条:「設備導入に資する支援措置」と読み取れるが、詳細は政令で定められる

⑥ 再販・再利用流通の法的障壁の解消 CE商品の売買に関わる認可・規制の見直し ❌ 未対応 直接的な流通や税制への言及なし

⑦ 消費者保護と品質保証 中古品や再生品の取引における情報提供や安全性確保 ❌ 未対応 商品の性能表示などの文言は確認されず

第16条〜第20条にかけて、CEコマース事業者を制度化し、基準認定・助言・支援措置を可能にする仕組みが導入されている点は進展でうる。ただし、流通促進・税制措置・消費者保護など、CEビジネスを成長産業にするうえで鍵となる分野には未対応または曖昧なままでしかない。こうした点を看過することなく、今後の政令や指針レベルでの制度設計、または補完立法によって発展させていくようにもっていく必要がある。

8. 何をしてくれるか、ではなく、何を活用できるようにさせるか

資源有効利用促進法の今回の改正は、従来の「規制」から「活用」へと制度の重心を移しつつある点において、極めて画期的である。これまでのリサイクル政策は、廃棄物の適正処理という観点に立脚し、その延長線上で再資源化や再使用の可能性を探るという構造をとっていた。しかし今般の改正は、資源循環を起点とし、それを如何に制度的・財政的に支援するかを中心課題としている。

本改正の根幹をなすのは、「何を国がしてくれるか」ではなく、「何を民間や地域が制度として活用できるか」を明確化した点にある。たとえば第57条において明記された「廃棄物処理法の許可不要」という特例は、使用済製品を再資源化するにあたって、廃棄物か否かという判断に煩わされることなく、認定計画に基づき適正な処理が行われる限りにおいて、制度的に「資源の流通」として位置づけることを可能にした。

また第3条第3項では、資源の循環的な利用が「温室効果ガスの排出の抑制に資することを旨として」講じられるべきであるとの理念が明記され、資源循環と脱炭素というかつて別々に語られていた環境政策が、初めて法制上統合された。さらに第46条においては、「資金の供給、技術的助言、情報提供その他の必要な支援」を国が行う旨が規定され、制度の運用に資する支援体制の整備も明文化された。

これらの措置は、もはや再資源化を単なる廃棄物処理の延長ではなく、産業政策や地域経済再構築の一環として捉えるべき時代の到来を告げるものである。

しかしながら、同時に浮かび上がるのは、この法律が抱えるいくつかの未成熟な側面である。とりわけ、脱炭素との結びつきを過度に前面に出すあまり、サーキュラーエコノミーに固有の論点、すなわち多様な循環事業の創出や流通構造の柔軟化、消費者保護との整合、税制・保険制度との連携といった事項が、いまだ十分に制度設計に織り込まれていないことは否めない。さらに、支援措置に関しても、設備投資以外の運用資金や初期費用への柔軟な補助制度の不在は、中小企業や地域スタートアップにとってなお高いハードルとなりうる。

すなわち、本改正法は「活用の可能性」を大きく広げたにもかかわらず、それを真に活かすためには、政令・省令による細則整備と、現場に即した制度運用が不可欠である。特に、制度を利用しようとする民間企業や自治体、地域の新興ベンチャーに対して、その潜在力を最大限に引き出すための情報提供、支援体制の確立、そして何よりも現場との対話が今後の成否を決する。

本改正の真価は、「制度が何を成すか」ではなく、「誰が制度を活用し、どのように社会的価値を創出するか」にかかっている。制度とは可能性の起点に過ぎず、それを活かす知恵と実行こそが、真の変革をもたらす。循環型社会への移行に向けて、今後は制度をいかに「使いこなすか」、それこそが我々に問われている最大の課題であろう。

2025年3月27日

(文責: サーキュラーエコノミー・広域マルチバリュー循環研究会代表 原田幸明)

法改正の原文や資料はhttps://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250225001/20250225001.htmlからダウンロードできます。

拙文ダウンロードのためのドキュメント

関連リンク

再生材利用の義務化を含む資源有効利用促進法の改正案が閣議 ..DOWA

EUエコデザイン規則と日本の資源有効利用促進法改正のポイント …

ディスカッション

コメント一覧

この法律の内容を読むと、概要として述べられている、

①再生資源の使用義務化

②環境配慮設計の促進

③GXに必要な原材料等の再資源化の促進

④CEコマースの促進

とは大幅に違っているのではないか、そのようなことでは実現性には大きな疑問を持たざるを得ない

という指摘があります。

それに対するコメントです

1. 法律の「概要」と「実態」の乖離についての認識

ご指摘の通り、本法の*概要で謳われる4つの柱」と「実際の条文の内容」には、確かに以下のようなギャップが存在します。

① 再生資源の使用義務化

→ 実際は「一定規模以上の事業者に計画提出義務」(第23条)であり、実質的な義務化には政令・指針の具体化が必要。

② 環境配慮設計の促進

→ 「努力義務」(第29条)が基本で、強制力は弱い。ただし、認定制度(第30条)と財政支援(第46条)で誘導。

③ GX原材料の再資源化促進

→ 「廃掃法の例外化」(第57条)は進展だが、対象製品や基準は今後の政令依存。

④ CEコマースの促進

→ 「販売・賃貸事業者の努力義務」(第4条)に留まり、流通・税制の抜本改革は未対応。

2. ギャップの根本原因:法制度の「漸進的アプローチ」

この乖離は、「理想的なCE社会の実現」と「現実の産業界の受容度」のバランスを取った結果と見て取ることができます。

背景:

急激な規制強化は企業の反発を招くため、まずは「自主的な取り組みを促す土台」を整備。

脱炭素(GX)との紐付けで、既存の政策資金(例:GX経済移行債)を流用しやすくする戦略。

課題:

「やれること」と「やるべきこと」のズレが生じ、現場では「絵に描いた餅」と映る可能性。

3. 活用に向けた具体的な提案

「理想と現実のギャップを埋める」ためには、以下の3つのアクションが有効です。

(1) 政令・省令の早期具体化(国の責任)

再生資源の義務化:

対象製品(例:EVバッテリー、プラスチック)と基準(再生材配合率)を明確化。

環境配慮設計:「設計指針」(第29条)に数値目標(例:製品の分解容易性、耐用年数)を盛り込む。

CEコマース:シェアリングプラットフォーム向けの税制優遇(例:再販売時の消費税軽減)を検討。

(2) 企業・自治体の自主的イニシアチブ(現場の活用)

認定制度の積極利用:例えば「自社製品の回収計画」(第54条)を申請し、廃掃法の例外適用を獲得。設計認定(第30条)を取得し、GX推進機構の補助金を活用。

業界横断の自主基準策定:法の努力義務を超える業界標準(例:家電リユース品質基準)を作成し、競争優位性に繋げる。

(3) モニタリングとフィードバックの制度化

PDCAサイクルの義務化:認定事業者に対し、年次報告(第32条)を通じて進捗を公開。未達成企業には「改善勧告」を発動し、達成企業は追加支援(例:補助金優遇)。

第三者評価の導入:環境団体や学術機関と連携し、法の実効性を中立評価。

結論:法の「不完全さ」を「活用の起点」に変える

本法は完璧ではありませんが、「循環型ビジネスを合法化し、支援する初めての制度的土台」として意義があるとみることができます。

短期的には:政令・業界の自主努力で実効性を補完

長期的には:本法を「CE推進の1.0版」と位置付け、改正や補完立法で段階的に強化。

「この法律は『答え』ではなく『ツール』です。企業・自治体が積極的に制度を『使い倒す』ことで、初めて循環経済は現実になる」と伝えることが、前身の鍵となります。

例えば、廃掃法の例外認定(第57条)を取得すれば、中古製品の流通コストを削減できます。まずは小さな成功事例を積み重ね、法の改良を促すことが現実的な戦略です。

1.現行の規定で、指定再資源化製品には下記のように再生資源の利用が含まれており、主務大臣が方に記載されていた「使用済み指定再資源化製品」やその「再資源化目標」を定めれば良かったと思います。

2.現行法でも実施方法に環境配慮設計に関するものを規定すれば、現行法第27条の認定を受けることができます。

3.現行法でも勧告と命令は下記条項により可能だが、報告等を行っていないので機能していないのが問題です。

4.新設された環境配慮設計の認定も、指定製品の対象と指定されなければならず、また資源有効利用・脱炭素化促進設計指針が定められなければならず、その上でも義務付けではなく「努めなければならない」に留まっている。現行法の課題が解決できない現状

という意見もありますが

1. 現行規定の活用可能性についての指摘への対応

ご指摘の通り、現行法でも一定の枠組みは存在しますが、今回の改正は「制度的実効性」を高めるための以下の革新を含んでいます:

認定プロセスの標準化(第54条):従来の個別判断を脱し、透明な基準で事業者を認定。

廃掃法の例外明文化(第57条):「廃棄物ではない流通」を法的に保証し、事業者のリスクを軽減。

→ 現行法の「可能」を「現実的に実行可能」に昇華する意義があります。

2. 環境配慮設計の義務付け弱さについて

「努めなければならない」との表現は確かに努力義務ですが、改正法の真価はインセンティブ設計にあります:

設計認定制度(第30条)適合企業には、財政支援(第46条)やGX推進機構との連携が可能。

事実上の義務化:政令で指定製品を拡大すれば、市場競争を通じて実質的な遵守が促進されます。

→ 現行法の「機能不全」は、罰則不足ではなく支援と誘導の欠如が原因と捉えられていて、改正法はこれを補完しようとしていると考えられる。

3. 勧告・命令の未活用課題について

現行法の勧告が機能しなかった背景には、「支援なしに罰則だけ」の非対称性がありました。改正法では:

計画認定制度(第54条)と財政支援(第127条)をセットにし、遵守を現実的に支援。

GX推進機構との連携(第46条)で技術的・資金的なバックアップを保証。

→ 単なる「命令」から「遵守可能な環境整備」へ転換した点が進化です。

4. 根本課題へ

現行法の限界を超えるためには、改正法の運用段階での具体化が鍵です:

政令・指針の早期整備:指定製品や設計指針を速やかに策定し、実効性を担保。

自治体・業界団体との連携:認定プロセスの透明性と迅速性を確保。

モニタリングの義務化(第32条):PDCAサイクルで継続的改善を促す。

→ 「法の精神」を活かすため、関係者の積極的な制度活用が求められます。

改正法の意義は「枠組みの転換」にあり

今回の改正は、現行法の課題を「規制強化」ではなく、「事業者自身が動きやすい環境整備」 で解決しようとする点に特徴があります。

従来:「できない理由」に焦点 → 改正後:「できる条件」を整備。

今後の成否:政令・省令の具体性と、民間のイニシアチブにかかっています。

「法改正を活かすための政令策定プロセスに、実務者(企業・自治体)の意見を反映させる場を設けるべき」と展開していくことで、より実践的な議論に発展させていくことができると思われます。