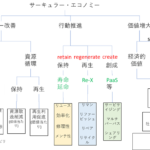

「サーキュラー・エコノミーの国際動向と素材・資源への影響」の特集記事

雑誌「金属」からの依頼で、「サーキュラー・エコノミーの国際動向と素材・資源への影響」の特集記事を作成しました。

サーキュラーエコノミーに関する論客の揃った、内容となっています。ぜひ一読ください。

パッケージ規制2022

欧州のpackage regulation 2022を 暫定訳しました。

本文は、Proposal Packaging and Packaging Waste (europa.eu)とRIE/2023/745707/EPR ...

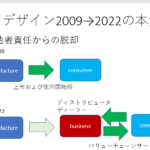

実は大きく変わったEUの2022EcoDesign枠組み

(末尾にディスカッション欄あり)

2022年3月にこれまでのエコデザイン指令(2009)を廃して新たにエコデザイン要件枠組みを設けることが発表されました。

国内の論調では、エコデザイン要件は、従来のものとあまり変わ ...

Euエコデザイン要件制定枠組みの全パブリックコメント

2022年3月に発表された、2009年のエコデザイン指令を廃して新たにエコデザイン要件を作成する案に対するパブリックコメントの全文章を摘出し、暫定訳を行いました。

パブリックコメントは、EUのイニシアティブに対してhave ...

サーキュラーエコノミーのためのエコデザインの取り組みを評価するための新指標「非サーキュラリティ」と「資源効率勘定」

サーキュラーエコノミーのためのエコデザインの取り組みを評価するための新指標「非サーキュラリティ」と「資源効率勘定」は2022年に New Indicators ‘Acircularity’ and ‘Resource Efficien ...

サステイナブル製品の製造に関する規範(March2022)

2022欧州グリーンデール提案(2022March Green deal )の一つとして出された、

サステイナブル製品の製造に関する規範(March2022)です。

本文は、EU ...

エコデザイン指令案2022 22/03/30

2022欧州グリーンデール提案(2022March Green deal )の一つとして出された、

エコデザインの2009指令(「エコデザインに関する指令(Directive 2009/12 ...

サステイナブルでサーキュラーな繊維のEU戦略(23/03/30)

サステイナブルでサーキュラーな繊維のEU戦略は2022欧州グリーンデール提案(2022March Green deal )の一つとして出された。

本文は、Textiles strategy (europa.eu) から入手 ...

「グリーンディール:持続可能な製品を標準にし、ヨーロッパの資源の独立性を高めるための新しい提案」2022.3.30

欧州委員会は2022年3月30日、持続可能な製品をEUの標準とし、循環型ビジネスモデルを促進し、グリーン移行に向けて消費者に力を与えるための欧州グリーンディール提案のパッケージを提示した。循環経済行動計画で発表されたように、欧州委員会 ...

タクソノミー 「最小限のセーフガードに対する最終報告書」

タクソノミー 「最小限のセーフガードに対する最終報告書」が持続可能な金融に関するプラットフォームから2022年の10月に発表されています。

ここにその簡易訳を掲載しておきます。

原典は Final Report on ...

サーキュラーエコノミー&広域マルチバリュー循環2022

【題目】サーキュラーエコノミー&広域マルチバリュー循環研究会 2020年会記念公開シンポジウム

サーキュラーエコノミー&広域マルチバリュー循環2022

【日時】2022年4月19日(火)

シン ...

EU産業資材の価値維持 –鋼材、プラスチック、アルミニウムの使用に関する価値–

素材の価値の保持について論じた有用な文献です。

暫定訳をつけたので、修正などお ...

「2050年カーボンニュートラルを始めとした持続可能な社会に向け、循環経済を最大限利用した循環型社会の将来像及びそのアプローチに対する意見の募集について」の意見

中央環境審議会循環型社会部会事務局御中

「2050年カーボンニュートラルを始めとした持続可能な社会に向け、循環経済を最大限利用した循環型社会の将来像及びそのアプローチに対する意見の募集について」の意見

「金属と鉱物における資源効率、サーキュラー・エコノミー、持続可能な資材管理と貿易」OECD貿易政策文書 No.245

Resource efficiency, the circular economy, sustainable materials management and tra ...

サーキュラーエコノミーの概念:114の定義の分析

英国の資源効率シナリオ:技術報告書

CREDS Jonathan Norman

暫定訳

材料効率の測定:指標、方法論および所見の歴史的進化のレビュー

ライフサイクルインパクト評価のための地球資源指標:風力タービンケーススタディに適用

wind turbine case study

N. Adibi a, b, *, Z ...

サーキュラーエコノミーを通じた持続可能な開発に向けて-現在のサーキュラリティ測定指標に関するレビューと批判的評価

材料効率の測定:指標、方法論および所見の歴史的進化のレビュー