サーキュラーエコノミーにおける新しいリサイクルとは

「サーキュラーエコノミーにおける新しいリサイクルとは」

第1章 リサイクルの再定義:サーキュラーエコノミー各フェイズの俯瞰

「リサイクル」と聞くと、多くの人は廃棄物処理と有用資源の再投入に限定した狭義のイメージを抱く。しかし、サーキュラーエコノミー(CE)はそれを超え、企業や社会が資源をいかに最適に循環させるかという広範な仕組みを示す概念である。本章では、CEの進化を段階的に整理し、リサイクルの新しい役割を再定義する。

1.1. CE–1.0:3R(Reduce, Reuse, Recycle)の原点

最初のフェイズ、CE–1.0以前の領域は「3R」運動そのものである。不要なものを減らし(Reduce)、繰り返し使い(Reuse)、最終的にリサイクル(Recycle)する。この段階では「廃棄物を抑制し、素材を回収すること」が主目的で、製品設計やサプライチェーン全体の最適化は二次的なテーマにとどまっていた。リサイクル材は回収後すぐに売却され、在庫や需給の最適化といった高度な管理は考慮されない。文字通り「もったいない」という精神を礎にした自治体や企業の地道な取り組みが中心だった。

1.2. CE 0.0:close・slow・narrowの深化

サーキュラーエコノミーの取り組みが進む中で、close,slow,narrowという戦略が加わる。製品のライフサイクル設計段階で素材を循環させやすくし、修理やリマニュファクチャリングで寿命を延ばす。廃棄物の削減だけでなく、製品ライフの各段階での資源効率を高めるアプローチだ。しかし、この段階も依然としてモノを“流し続ける”という発想から抜け出せない課題が残る。素材は依然として一度使われると戻ってくるまでに時間やコストを要し、供給過剰や品質劣化のリスクをはらんでいる。

1.3. CE 1.0:プラットフォーム化 × サービシング

CE 1.0フェイズは、世の中ですすんでいる「モノからコトへ」の転換に対応することを特徴とする。プラットフォームの登場により、需要と供給がリアルタイムでマッチングされる仕組みが生まれ、リサイクル材やシェア可能な設備はオンライン上で取引可能となる。さらにサービシング(製品機能のサービス化)によって、所有権の移転ではなく「利用量」に応じた課金モデルが普及。これにより、過剰な生産や在庫を抑制しつつ、必要な場所へ必要な量を届ける効率的な循環が実現する。リサイクル材は「ただ売却する資源」ではなく、顧客ニーズに応じてタイムリーに配分される戦略的ストックへと進化する。

1.4. CE 2.0:利用者主体のコモンズ形成

そして最終フェイズ、CE 2.0では、“利用者主体”の持続可能なコモンズ(共有資産プール)が形成される。互いにリソースを融通し合うコミュニティやネットワーク上に、再生素材や設備、ツール、エネルギーなどが共同管理され、需要と供給は共同体全体で最適化される。ここでは在庫の概念が「社会インフラのバッファ」として再定義され、災害時やピーク需要時の緊急供給源としての役割も果たす。デジタルプラットフォームやブロックチェーン技術を活用し、資源の履歴や品質、稼働実績を共有することで、透明性と信頼性に支えられた循環システムが構築され、それらを通じて天然資源と人間経済との間の循環を最適化していくことができる。

1.5. リサイクルの新しい立ち位置

こうした段階を経るなかで、「リサイクル」は単なる廃棄物処理の手段ではなく、“社会のマテリアル・マッチング”を担う存在へと変貌を遂げる。CE 1.0のプラットフォームとサービシングは、需要ドリブンで資源を再配分し、在庫をダイナミックに動かす。CE 2.0のコモンズは、その仕組みを利用者自らが運営し、資源の自己修復的ループを生み出す。

本論では以降の章で、これら各フェイズにおける具体的手法や実践例を詳述し、従来のリサイクル観を超えた新しいモデルの構築を探る。リサイクルはもはや「後工程」でなく、持続可能な経済社会を形成する「前工程」の中核的ドライバーである。

第2章 伝統的リサイクルの限界と課題

従来のリサイクルは「廃棄物の減量」と「有用資源の回収」を中心に発展してきた。しかし、このモデルには以下のような構造的な限界と現場レベルで顕在化する課題が散在している。

2.1. 需給ミスマッチの顕在化

廃棄物をまとめて回収し、市場に一括投入する“バルク・リサイクル”方式では、

- 回収量ピーク時の供給過剰により価格が急落し、事業収益が不安定化

- 逆に、回収不足時には必要素材が枯渇し、製造業の安定調達ルートを断つリスク

が常態化する。結果として、「回収→即時売却」型のフローは環境インフラとしての信頼性に欠ける。

2.2. 品質・規格のバラツキ

自治体単位・業界団体系の分別・選別ルールは統一的とは言い難く、

- 異物混入や素材純度の低下が発生しやすい

- 再生プロセスでの歩留まりが悪化し、コスト増を招く

といった問題が起きる。収集拠点が増えれば増えるほど、品質管理コストが膨張し、持続可能性が損なわれる。

2.3. 在庫管理の不在

従来モデルでは、回収したリサイクル材は「できるだけ早く売却する」ことが優先され、

- 戦略的な在庫保有が行われず、需給調整機能を果たさない

- 物流拠点や中間保管施設の能力不足が、サプライチェーンのボトルネック化を助長

といった非効率を生む。結果として、価格変動や納期遅延に対する耐性が乏しい。

2.4. 社会インフラとしてのレジリエンス欠如

災害時や国際物流混乱時に、リサイクル材が「緊急の代替資源」として活用されることは極めて稀である。

- 広域停電や交通遮断下でも利用可能な「安全庫(セーフティストック)」が整備されず

- 地域コミュニティ間での柔軟な資源融通ネットワークが構築されていない

ため、社会的レジリエンスの構築に寄与できていない。

2.5. 環境価値計測の限界

燃料由来CO₂や廃棄削減量の定量化は進む一方で、収集・運搬・選別・再加工に伴う“見えない環境負荷”(エネルギー使用量、水質・大気汚染リスクなど)は開示・評価が不十分である。結果、

- 環境負荷を低減したはずが、実際にはライフサイクル全体で負荷が増大

- 企業や自治体が「リサイクル実績」を環境貢献として過度に強調

といったグリーンウォッシュの温床になりかねない。

2.6. 社会的・経済的インセンティブの乏しさ

リサイクル事業は市場価格に直接依存するため、素材価格の下落や購買意欲の低下と連動して収益が不安定化する。

- 補助金・助成金は一時的な支援にとどまり、恒常的な事業モデルには結びつかない

- 環境価値の金融化は限定的で、投資家・金商法上の評価尺度に組み込まれていない

これらが長期的な事業継続性を脅かしている。

これら六つの論点は、「回収して売る」だけではリサイクルが本来担うべき社会的役割を果たせないことを示している。次章ではこれらの限界を克服し、需要ドリブンかつ在庫バッファ機能を併せ持つ新リサイクルモデル──CE1.0以降のプラットフォーム・サービシング戦略を具体的に論じる。

第3章 CE1.0フェイズ:プラットフォーム × サービシングによるリサイクル革新

サーキュラーエコノミー(CE)の第1.0フェイズでは、「モノを流す」のではなく「モノの機能やサービスを循環させる」ことが中核となる。本章では、プラットフォーム化とサービシングという二大戦略を軸に、リサイクル業の在り方がどのように進化するかを詳述する。

3.1. プラットフォーム化:需給ミスマッチを解消する

3.1.1 リアルタイム需給マッチング

従来の「一括回収→一括売却」モデルは、回収タイミングと需要タイミングがズレると価格急落や材料枯渇を招く。本章で提案するプラットフォームでは、

- 回収量・在庫量を IoT と連携してリアルタイムに可視化

- 製造現場や建設現場の素材需要をオンラインで集約

することで、即時マッチングが可能となる。

3.1.2 地域ハブと戦略的在庫

プラットフォーム運営者は、需給予測アルゴリズムを用い、ピーク前に素材を地域ハブに集積し、需要発生時に最短距離で配荷する「在庫バッファ」機能を構築する。これにより、

- 価格変動リスクを緩和

- 供給の安定性を担保

- 災害・物流混乱時の緊急供給源として機能

が実現する。

3.2. サービシング:機能提供による付加価値創出

3.2.1 モノからコトへシフト

サービシングとは、製品を所有から「機能」や「成果」の提供に転換するモデルである。リサイクル材を用いた中古設備でも、

- 稼働時間単位や成果(省エネ量)に応じた課金

- 定期メンテナンス・保証・廃材回収をパッケージ化

することで、顧客は初期投資を抑えつつ必要性能を確保でき、事業者は長期的な収益と顧客ロイヤルティを得る。

3.2.2 事例:CNC工作機械サブスク

製造業向けに、リユースCNC機械を「月間稼働時間ベース」で提供するモデルでは、

- 顧客は稼働効率を最大化すればコストが下がる

- 事業者は使用データを蓄積し、需要に応じて機械を再配置

という好循環を生む。

3.3. プラットフォーム × サービシングの相乗効果

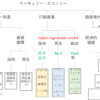

3.3.1 統合ダッシュボード

- 在庫マップ:各ハブの在庫量・品質を可視化

- 稼働状況:サブスク機械の稼働率・CO₂削減量をリアルタイム共有

- 需給予測:AI予測に基づく自動補充・返却スケジュール

これらの機能を統合し、事業者・顧客双方が「いつ、何を、どこで使うか」を最適にコントロールできる。

3.3.2 環境価値の見える化

IoTデータとブロックチェーンを通じて、リサイクル材や設備サブスクのCO₂削減貢献量をトラッキング。これを J-クレジットやグリーンボンド評価に連動させ、脱炭素投資のリターンを定量化する。

3.4. メリットと留意点

| 項目 | メリット | 留意点 |

| 価格リスク緩和 | 戦略的在庫バッファで需給ショックを吸収 | ハブ拠点構築・保管コストの最適化 |

| 収益モデル多様化 | サブスク+手数料の二重収益 | サブスク契約/料金体系設計の複雑化 |

| レジリエンス強化 | 災害時の緊急供給ネットワーク | 品質管理プロセス・ガバナンス構築 |

| ESGアピール | 定量化された環境貢献を投資家向けに開示可能 | データ精度・透明性担保の仕組み整備 |

本章で示したプラットフォーム化とサービシングは、CE1.0におけるリサイクル革新の要である。次章ではこれをさらに発展させ、「社会のマテリアル・バッファ」としての在庫管理モデルを検討する。

第4章 新リサイクルモデル:社会のマテリアル・バッファとしての在庫管理

CE1.0で実現したプラットフォーム化とサービシングは、リサイクル素材の「即時売却」から「需給最適化」へと視点を移した。しかし、その先にあるのが、在庫そのものを社会インフラと見做す新たなモデル――「マテリアル・バッファ」である。本章では、この概念を以下の三段階で掘り下げる。

4.1. 在庫は「セーフティストック」

- レジリエンス強化

災害や物流途絶時に、回収拠点に蓄えたリサイクル材が非常用資源として機能 - 価格ショック吸収

需給ピーク前後の在庫調整で、原料価格の急騰・急落を平準化 - 供給安定化

建設・製造現場への安定供給を保証し、サプライチェーン断絶を防ぐ

この「セーフティストック」としての在庫が、従来の“回収すぐ売却”モデルに欠けていた社会的機能を補完する。

4.2. ネットワークでつくる「共同体的在庫」

- ステークホルダー共用

回収事業者・再加工業者・建設会社・自治体が地域ハブを共同運営 - 効率的コスト分担

在庫保管コストやメンテナンス負担をネットワーク全体でシェア - マテリアルマッチング

AI需給予測に基づき、各拠点の適切な在庫量を自動再配分

共同体として在庫を管理することで、単独企業では実現しえないスケールメリットと堅牢性を獲得する。

4.3. 可視化と評価による継続的最適化

- KPI (重要業績評価指標(Key Performance Indicator)) 設定

- 在庫日数:平均何日分を保有するか

- 需給吸収率:価格・納期ショックの回避率

- 緊急供給対応時間:災害発生から最初の供給までの時間

- CO₂削減量:在庫運用による輸送削減効果

- ダッシュボード

リアルタイムでダッシュボードに表示し、投資家・行政・コミュニティに透明性を提供 - フィードバックループ

実績データを元に、在庫配置アルゴリズムやプラットフォームUIを定期アップデート

この「マテリアル・バッファ」モデルは、リサイクル業を単なる“資源回収屋”から、社会の物質フローを支えるインフラ運営事業者へと昇華させる。次章では、さらにその共同体運営を深化させるCE2.0フェイズのコモンズ形成について論じる。

第5章 CE2.0フェイズ:利用者主体のコモンズ形成と共同ガバナンス

CE1.0がプラットフォームとサービシングで「必要なモノを必要な場所へ効率的に届ける」仕組みを築いたのに対し、CE2.0はその先にある「利用者自身によるコモンズ(共有資産プール)の構築」を目指すフェイズである。ここでは、地域や業種を超えた利用者コミュニティが主体となり、資源・設備・情報・価値を共同で管理・循環させるモデルを検討する。

5.1. コモンズとしての共有資産運営

利用者主体のコモンズとは、たとえば住宅街のマイクログリッドや町内工具ライブラリ、都市型コミュニティ農園などの枠組みを指す。各参加者は「所有」から一歩引き、必要に応じて共有資産を利用し、その対価としてメンテナンスや意見交換、共同出資を担う。結果として、

- コストと設備稼働率をコミュニティ全体で最適化

- メンテナンスや更新を住民自らが分担し、スキルと知見を共有

- 災害時やピーク需要時には即応的に資源を融通し合うレジリエンスを獲得

といった効果を発揮する。

5.2. 多層的フィードバックループの設計

CE2.0の核心は、単一の共同体が閉じた仕組みを作るだけではなく、複数のコモンズが相互につながるネットワークを形成する点にある。エネルギーマイクログリッドが余剰電力を工具拠点へ回し、工具ライブラリの拠点が災害対応器具を農園に融通し、農園の堆肥循環が地域の緑化プロジェクトへ資源提供する──こうした多方向のフィードバックループが、地域全体の持続可能性を高次元で向上させる。

5.3. 共同ガバナンスの要諦

共同体運営を成功させるためには、

- 透明なルール設計:利用料・維持費・故障対応などの役割分担を共通プラットフォーム上で合意

- 参加者間の信頼醸成:ブロックチェーン等で利用実績やメンテ履歴を改ざん不可に記録

- 意思決定プロセスの分散化:定期的なワークショップやオンライン投票で運営方針を共有

これらを備えた共同ガバナンスがあって初めて、利用者主体のコモンズは「共に育て、共に進化する」自律型エコシステムとなる。

CE2.0では、リサイクル素材や設備の循環そのものが、利用者同士の協働と自己組織化によって成り立つ。次章では、これらコモンズモデルを実装に移すためのロードマップと留意点を論じる。

第6章 実装に向けたロードマップと留意点

理論としてのCE1.0・CE2.0モデルを描いたが、真にビジネスへ落とし込むには「具体的な実行ステップ」と「失敗を避けるための注意点」の両輪が欠かせない。本章では、パイロットから本格導入までのロードマップを示し、各段階で押さえるべき留意点を整理する。

6.1. 準備フェイズ:コンソーシアムとビジョン共有

最初に社内外のキープレイヤーを集め、「脱炭素型CE推進コンソーシアム」を結成する。環境・物流・IT・財務部門はもちろん、回収業者、再加工業者、主要顧客、自治体など、ステークホルダーの役割と期待を明確化しておくことが重要である。ここで合意すべきは、

- 共通KPI(CO₂削減量、在庫回転率、緊急対応時間など)

- ガバナンス体制(運営委員会、ワーキンググループ、合意形成プロセス)

- データ基盤の方向性(IoTセンサー、プラットフォーム要件、BIダッシュボードのスコープ)

ステークホルダー間のコミットメントと透明な運営ルールが、推進の原動力となる。

6.2. パイロットフェイズ:限定拠点でのPoC実行

コンソーシアムで合意した後は、限定的な拠点やテナント群でPoC(proof of concept:概念実証)を開始する。PoCの目的は以下の三点に絞ると効果的である。

- 在庫バッファ運用の検証

需給予測アルゴリズムとマッチングプラットフォームを使い、拠点在庫の最適化ロジックを実地で評価する。 - サービシングモデルのテスト

中古設備またはリサイクル材を用いたサブスク契約・稼働課金を実施し、顧客の受容性と収益性を測る。 - ダッシュボード活用度の確認

KPIをリアルタイムに可視化し、意思決定や現場オペレーションに活用できるかどうかを検証。

期間は3~6カ月程度とし、成果を定量・定性の両面で評価。失敗要因は即時フィードバックループで洗い出し、アルゴリズム調整や運営ルールのブラッシュアップに活かす。

6.3. 拡張フェイズ:スケールアウトと業務プロセス整備

PoCで得た知見をもとに、対象エリアや提携パートナーを順次拡大する。ここでは以下を重点的に整備すべきである。

- 業務プロセスの標準化

回収→入庫→品質検査→在庫登録→マッチング→配送→利用/返却までのフローを詳細化し、SOP(標準業務手順書)として文書化。 - ITインフラとセキュリティ

データ連携のAPI設計、ブロックチェーン台帳の権限管理、個人情報・商取引データの暗号化・アクセス制御を導入。 - 品質保証とメンテ体制

リサイクル材・中古設備の性能検査基準を策定し、故障時の交換フロー、保証期間、修理拠点を国内外に配置。

この段階で、収益モデルの最終調整も行い、プラットフォーム手数料やサブスク料金を市場実勢に合わせて確定させる。

6.4. 定着フェイズ:本格運用と継続的改善

拡張フェイズ後は「定常運用」に移行し、以下を軸に持続的改善を図る。

- KPIレビューと戦略見直し

月次・四半期ごとにCO₂削減実績、在庫効率、顧客LTV(life time value)を分析し、新規機能追加やプライシングの微調整を行う。 - コミュニティ成熟支援

CE2.0的コモンズ形成を目指し、地域ごとにユーザーフォーラムや共同メンテナンスイベントを開催。利用者主導の改善提案を集約し、プラットフォーム機能に反映。 - 外部連携と資金調達

カーボン-クレジットを活用したグリーンボンド発行、サステナビリティ・リンク・ローン獲得、政府補助金や民間投資ファンドとの協働で、資金面の安定性を強化。

6.5. 留意点:失敗を防ぐための要件

- ステークホルダー間の信頼維持

初期の小さなトライアル成果を着実に共有し、「うまくいった・いかなかった」をオープンに交換する文化を醸成すること。 - 法規制・責任分界の明確化

資源回収・輸送・再提供までの各フェーズでの責任主体(安全性・品質・データ管理)を契約書や運営規約に厳格に盛り込む。 - ITと現場オペレーションの協調

デジタル予測と現場判断のギャップを埋めるため、トレーニングやUIUX改善を継続的に実施。 - データ品質保証

センサー故障やデータ不整合がKPI誤認につながらないよう、二重計測や定期的な校正を行う。

これら五つのステップと四つの留意点を押さえることで、新しいリサイクルモデルをただの理論に終わらせず、持続可能性と経済性を両立した実践へと昇華できる。

終章 サーキュラーエコノミー型リサイクルの本質と未来展望

本論を通じて示してきたのは、リサイクルが単なる「廃棄物処理+再投入」ではなく、経済システムの中で価値を最大化しながら“回り続ける仕組み”へと昇華する道筋である。これまでの3Rモデルが“量”の確保に終始したのに対し、サーキュラーエコノミー(CE)型リサイクルは、

「必要なモノを、必要なタイミングで、必要な場所に、最適な形態で届け続ける」

という一連の「循環サービス」を提供する点で決定的に異なる。

サーキュラーエコノミー型リサイクルの性格付け

- 需給ドリブン:プラットフォームとAIでリアルタイム需要を把握し、過不足なく配分

- 機能提供型:所有ではなく「利用量」「稼働時間」「成果」に対価を支払うサービシングモデル

- 社会インフラ化:在庫を戦略的バッファとして社会のレジリエンスを高める

- 共同体主導:利用者や地域がコモンズを形成し、自ら運営・改善する自律ネットワーク

この4要素が融合することで、リサイクル業は環境貢献を超え、企業競争力と地域社会の安心を支える新たなインフラ事業へと進化する。

未来への一歩

- 日常業務への組み込み:各社・各地域で本論のモデルを小さく試し、成功体験を共有する

- データ連携の深化:IoT・ブロックチェーンで透明かつ自動化されたトレーサビリティを実現

- 法制・市場の追い風活用:J-クレジットやGX-リーグの枠組みを活用し、脱炭素×循環の好循環を加速

持続可能な産業と社会を同時に築くため、今こそ「回す」から「届ける」へ。サーキュラーエコノミー型リサイクルが示す次世代の循環モデルを戦略に取り入れ、新たな価値創造の航路を切り拓こうではありませんか。

文責: 原田幸明 2025-07

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません