2024年11月21日

「破壊的LCA改革、遂にLCAを科学にした!」

原田幸明氏

物質材料研究機構、名誉研究員

サーキュラーエコノミー&広域マルチバリュー循環研究会代表

ではですね、今日はちょっと難しいお話をしたいと思います。

というのは、今、すごい、はっきり言って、テンション‐ハイなんです。

なぜかっていうと、このタイトルに見たようにですね、

「遂にLCAを科学にした」って

はっきり言って、研究やってるやつにしてみれば一番最高の栄誉ですよね。 ”科学じゃないものを科学にする”、っていう、

正直言って、ガリレオ・ガリレイに近い気分でいます。

ちょっと説明しましょう。

今日まだ、だからこれ、人数少ない、というのはすごく頭にきてて(笑)、

ライフサイクル、まあ、このメンバーだったら説明する必要ないとは思いますけれ ども、

「LCAっていうのはこういうもんですよね」ということで、ずっといろいろ関わっ て、今LCAで説明するよりは、

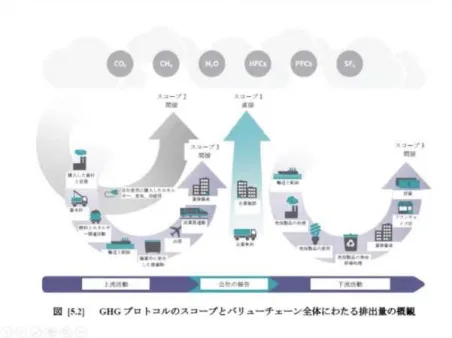

むしろ今、《GHGプロトコル》なんかの[スコープ3]の方でですね、 こういうふうに、要するに、

”その「直接の部分」だけじゃなくて、いろいろな「間接の部分」も考えます よ”、

っていうところが、今は一般的なやり方になってるわけでして、

それがそもそも、LCAの発想が世界に広まってきて、できるだけやりやすくなってい こう、というふうにしてるわけですね。

一応、どんなものか、っていうのは、このメンバーだったら飛ばしてもいいでしょ うね。

まあ、でもYouTube見てる人がいるんで、ちょっと説明しておくと、まあ、こういう ふうに、

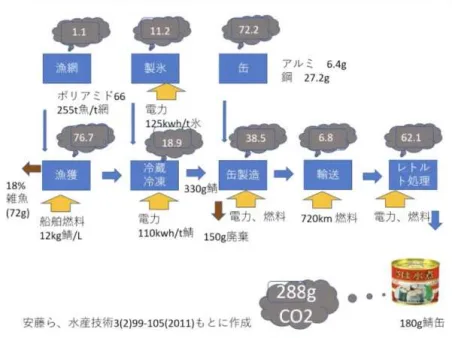

缶詰の缶があるとするならば、

そのために、「レトルト処理をして」→それをその前に「運んできて」→「缶を作 る」ところもあって、そのとき「アルミニウム」を考えますよ、と、

→それから、中に入れるものの「冷凍」をするものがあって→さらに「魚を獲って くる」ところも考えます。

これ全部押さえていきましょう、っていうのが、一応「LCA的な発想」っていうふう に言われてるものではあるわけですね。

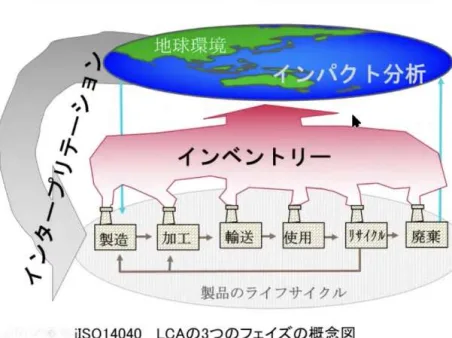

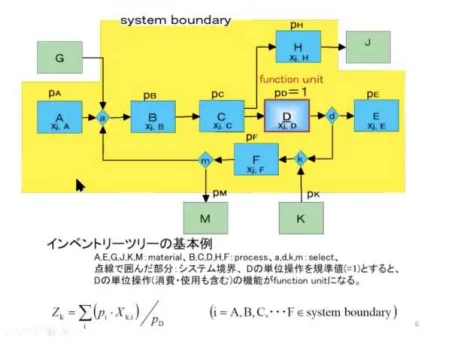

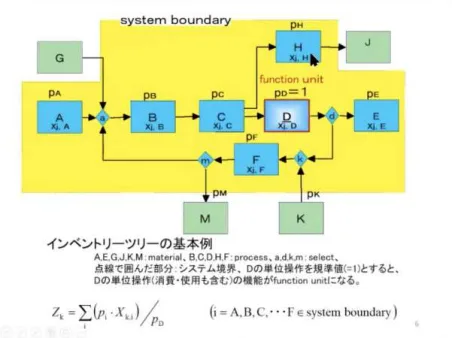

それで、これ、まあ大体、昔から使ってる画ですけど[インベントリー](*1) といって

「製造」から「加工」、これ全部、だから「ライフサイクルを押さえる」っていう ところが特徴あるわけです。

ただ、LCA自体はそれを[インパクト分析]とか[インタープリテーション]やるわ けなんすけど、

問題はこの[インベントリー]でして、これがどのくらいの範囲を押さえられるか な、っていうのが問題なわけです。

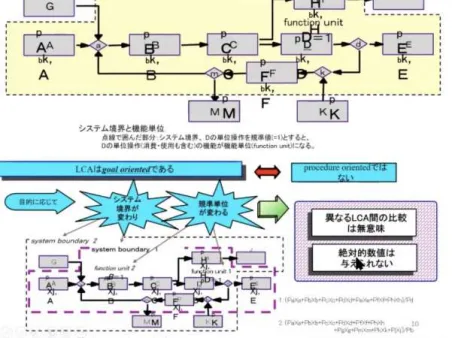

これ、実は非常に単純なことをLCAっていうのはやってるわけで、これ、いろいろな プロセスが組み合わさってますね、ってわかります。

いろいろなプロセスがあって、ここのところで製造して、プロダクトがあります ね、って。

このそれぞれのプロセスのところで環境負荷が出てるわけですけれど、これを全部 単純にLCAっていうのは「足し算」してるだけなんですね。

もう、「掛け算」と「足し算」以外の計算はないんです。極端に言うと、「引き 算」ちょっと使うぐらい。「割り算」も使いませんね。

問題は一体何かっていうと、

”この「足し算の範囲」、これをどうやって決めるか、っていうのは基準がないん ですね”。これが一番問題なんです。

要するにこれ、Σ取るんですけど、

”「Σの計」って言ったらどこまでの範囲になるの?”

っていうことになるわけです。

これを〈システムバウンダリ〉っていうわけですね。

そこで、さっきなぜ科学の話をするかというと、

そこで、さっきなぜ科学の話をするかというと、

科学とは、「反証されえない理論は科学的ではない」ということになってくると、 「システム境界」これ、下に書いてあるのはISOに書いてあるんですけど、 ・システム境界はどの単位プロセスがLCAに含まなければならないかを決定する。 ・システム境界の選択は、調査の目的に整合しなければならない。

・システム境界を設定する場合に使用する基準を、調査範囲を設定するとき、特定 し、かつ説明しなければならない。

これ逆の言い方をすると、

”システム境界はあなたがやりたい対象によって任意に設定していいですよ”、

って言ってるわけです。

これはもうつまり、「LCAの一番の肝」なんですね。

要するに、

”この足し算の範囲は、これは計算する人が決めなさい”。

こんなもの検証のしようがないし、反論のしようがないじゃないですか。 ”私とあなたは違いますよ”、ということになるわけですね。

ということで、私自身も、皆さんに説明するときには、

・「LCAは科学ではない。コミュニケーション・ツールである」、 っていう説明をずっとやってきたわけです。

・「LCAができて、その数値が客観的に決まって、そこで環境にいいか悪いかがが議 論される」のではなくて、

「環境に良いと思う行為をLCAで説明する」んだよ、と。

だから、”LCAなんて、数値は信用できないんだよ”、と

むしろ、「その数値がどうなったか」、って、「それをどう考えてますか」、って いうことを説明する。

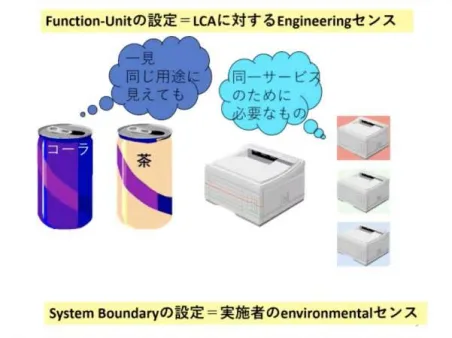

例えば、その LCAと、もう一つの〈Function‐Unit〉(*2)という単位があるん ですけれど、こっちの方の話は抜いておいて、

わかりやすいから言うと、

Function‐Unitっていうのは、要するに、「LCA対するエンジニアリングサービ ス」、「一体これはどういうサービスを出してるのか」、というところの鍵にな る。

例えば、アルミ缶を比べるときにも、要するに、一見同じに見えても、こちらは圧 力が発揮するわけだから、その分を考えなきゃいけない、とか、そういったところ で、「どういった機能を比べるか」。

例えば、これ、カラープリンターと白黒プリンターを全部マゼンタと全部1色ずつ使 ったらできますよね。これで比べてみなきゃいけませんよ、ってこっち側なんです ね。

もう一つの問題、システムバウンダリーの、一体何かっていうと、

これはですね、要するに、”「実施する人の環境センス」なんだ”、と。

極端に言うと、”私、わからないから、「鉱山の採掘」考えませんでしたよ”、 と、

それでも許されるわけです、LCAでは。

それで、「Gate-to-Gate」(製品の製造工程のみに焦点を当てた環境負荷評価アプロ ーチ)(*3)なんていう言い方が許されるわけですね。

「新幹線と自動車比べましょう」、っていうときに、

「新幹線は考えたけれど、鉄道を引く分は考えませんよ」、とか、

「自動車は考えたけれど、高速道路、橋を作る分は考えませんよ」、とかっていう こと、

これ全部許されるわけで、そこでみんな比べてるわけですね。

だからこれ、”科学じゃないわけです”、はっきり言って。

それで、

”コミュニケーションツールであるよ”、ってずっと言い続けてきたんですけれ ど、

だから、”LCAは、単なるLCA間の比較は、異なるLCA間で比較しちゃいけないよ”、 と、

”絶対的な数値はないんだ”、と、

システム境界がみんなで、これ変わるんですから、この部分で変化が起きるんだか ら、

要するに、

”1人ひとりのLCAはそれで成り立ってるけれど、他人(ヒト)のものは批判できな い”、というふうに言ってきた。

要するに、

”「設定の仕方」が違いますよ”、っていう批判はできるわけだけど、「数値」は 批判できない”。

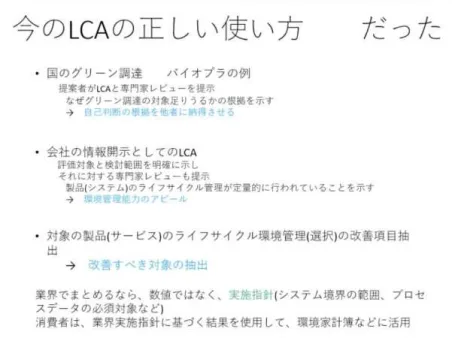

で、こういう、”今までのLCAの正しい使い方 だった”、って書いてあるのは、こ れが今、崩れた、崩した、と私は思ってるわけです。

要するに、例えば、

・「自己判断の根拠を他者に納得させる」だとか、

それから、

・「管理能力のアピール」、

”自分たちはLCAやってますよ、自分たち客観的に見てますよ”、ってアピールす る。

それから、

・「改善すべき対象を自分たちのシステムの中で探す」、

そういうときには使っていいんだけど、

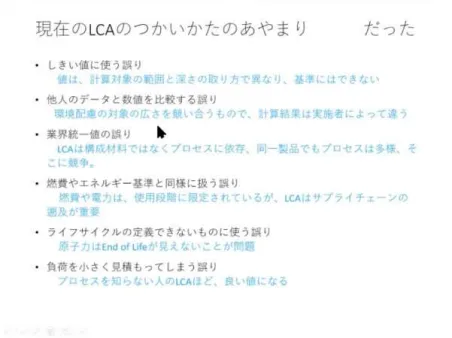

やっちゃいけないことは何かというと、要するに、

・LCAの値がどうなってるから、世の中こうだよ、と、

自分たちが、これで、要するに

・他人のデータと比較しない、って。

だから、鉄道走ったやつと、自動車を走ったやつと、飛行機操ったやつは、他人の データを持ってきて比較してやっている、世の中みんなやるわけですけど、これは 基本的に間違えていることだと。

で、業界で統一っていうのはありえないし、まあ、この辺のものはいいでしょうけ ど、

要するに、この辺、特に、

「他人のデータと数値を比較することができない」ってことをやってきた。

ところがですね、最近の動向っていうのは、みんな比較を求めてます。 例えば、

・カーボンフットプリントっていうのはどのくらいかっていうことを数値に書きま しょう、と、

これみんな「比較」したいからやってるわけですよね。

・更に、それにカーボンクレジットが結びつき、お金が絡んでくる。

そうすると、今までみたいに ”LCAがコミュニケーションツールである”、ってい うこと、逃げられなくなっちゃった。

要するに、

・”客観的な数値を与える「科学」でなければならなくなっちゃった” わけです ね。

それでみんなどうしようかと悩んでいたわけですし、それ以前に、大体、”科学じ ゃないものを研究者がやる”、というのはずっと悩んでたわけなんですけれど、

結局そうなった場合、一番のガンは何かっていうと、

結局そうなった場合、一番のガンは何かっていうと、

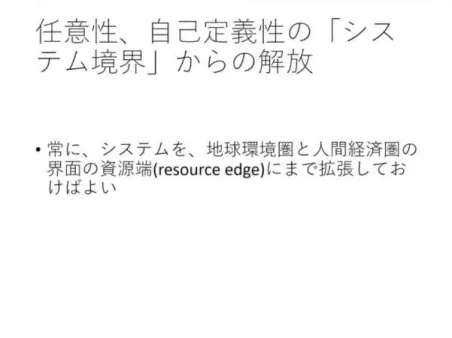

〈システム境界〉、要するに、システム境界に「任意性」、「自己定義性」を持っ てきてるから任意に出てくるわけでして、

その場合、

・常にシステムを「地球環境圏」と「人間経済圏」の界面の『資源端(resource ed ge)』(*3)まで拡張していけばいいわけです。

それができないとみんな思ってたわけです。今まで。

だから、”自分で定義しなさい”、ってやってたんですけれど、

![]()

要するに、ここにあります『資源端』って一体何かっていうと、

「鉄」があったり、いろいろ「プロセス」がありますね。そうしたときに、ここ に、やはり、「土壌」とか「岩石」まで遡ることができるわけですね、物質の中 で。

「水」と「土壌」と「岩石」、基本的にそれです。あと、「空気」です。

そして、これ、採掘するときに「爆薬」も使いますね。爆薬はこうなって、こんな 薬品使いますね。

その中で「アンモニア」使って。アンモニアは「窒素」と「水素」からであって、 しかも、「水」がありますね。

「窒素」の前の段階と、空気から合成しました、って、ここに「空気」が入るわけ ですね。

こういうふうに、この「赤のところまで全部遡る」っていうことがやれれば、シス テム境界は『資源端』のところに全部来るわけですから、

「数値」は、要するに誰がやっても同じになって、

あとは「プロセス」の選択ですね。

自分たちがどこと契約して、どういうサプライチェーン作ってるか、って。

そこでは違ってくるわけですけれど、まさに「そのサプライチェーンの作り方自体 が競われるような状態になってくる」、ということです。

![]()

今までできないと思ってたんですけれど、

これちょっと国際会議でやったものをそのまま日本語訳されたので、あまり日本語 としてよくないんですけれど、

要するに、生成AIって言われてるもので、これ、情報全部集めてきて、勝手に組み 立てるわけですけれど、

これを、だから、

●「データマイニングをしている」っていうふうに捉えていくと、(*5) 要するに、

・「資源採掘段階からのデータを全て集めることができる」わけです。 ・「大量の非構造化データからとって来ている」わけですし、

それから、まして、

・今起きてるリアルタイムのものもできる。

昔の古い論文持ってきて調べたり、そんなことやる必要はない。生成AIデータは非 常に効率的にいきます。

そういう意味で、

●従来のデータ処理を超えた形で、生成AIデータを使うと、

要するに、

プロセス自体の解析も、みんな、LCAやってる人たちを見てても、僕は本当に「プロ セス」やってましたから、頭にくるんですよね、

・「溶剤」だとか「廃棄物」だとか、そういったものは全然考えずに、高校、中学 校の教科書に載ってるようなプロセスばっかりやってる。

そうなってくると、その部分でも、

・このデータマイニングAIを使ったらきちんと押さえることができる。 ということで、これを入れて計算することができるということです。

![]()

ただ、そうした場合に問題があります。

要するに

1. AIの予測精度

・精度でどういった質のデータを集めてくるか、っていう問題になってきて、 まあ、そういった部分、

・データも業界によって大きく異なってきて、最新のデータ追跡とか難しい、 という問題もあるわけですね。

そういった場合に、結局、そこともう一つ、

・AIと一緒に『人間の専門知識』っていうものをうまく使っていくことが重要。

で、幸いなことに、私の場合は、元々精錬ですし、「プロセス」もだいぶそういっ た意味でも精通してますし、AIが変なの弾(はじ)きだしたら、”このプロセスで

やったの?”、ってチェックして、それを全部チェックで弾くことができるわけで すね。

別に私ひとりがやる必要もないんだけれど、1回、まずは私ひとりでやってみたわけ です。

そしたら、できるんですね。

更に、

2. 透明性

(AIモデルは)ブラックボックスに機能するわけなんですけど、意思決定プロセス として理解するのは難しいんですけれど、その部分を取り上げることはできる。

その部分には一つ問題がある。

それから、更に、

3. バイアスがかかっている問題なんかがある。

![]()

そういったところに対して、基本的に、要するに、さっき言った

・人間の専門知識とAIっていうものをうまく使っていくことによって、システムバ ウンダリーまで境界を広げることができる。

更に、

データを得るときに不確実性を考慮した形で、数値を得るとダメですね。 要するに、

・もうちょっと数値幅を取っていく、

それをうまく使っていくっていうことが重要。

それから、更に、

「迅速なエンジニアリング」って日本語で訳したらこうなっちゃうけど、

要するに、これ、「プロンプトエンジニアリング」(*6)です。 「プロンプト」が「迅速な」って訳されてあったんですけれど、

”「プロンプトエンジニアリング」だと、かなり、そういった意味で信頼性のある データに絞り込むことができる”、というふうに考えることができるわけです。

![]()

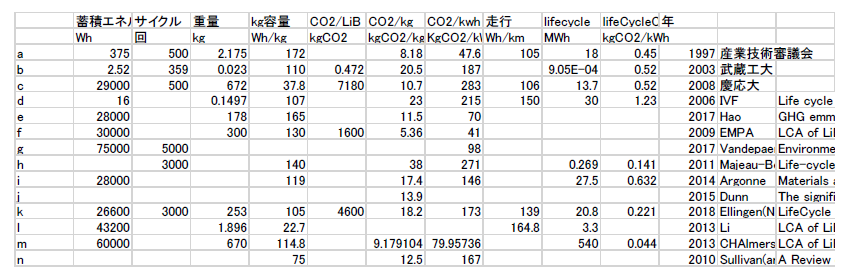

実際やった結果がこれです。(The Elements with Total Material Requirements & Total CFP)(*7)

これで見てください。全ての元素に対して〈TMR〉(*8)っていうのは、(これす いません国際会議で配ったんで英語になってますけれど)、

「Total Material Requirement」っていう形で、

要するに、「資源端までで、どれくらいの資源が使われてるか、土石、空気、水が どの位使われてるか」、っていうのを出したやつです。

それで、ものはついでに、この手法でやったときに、〈カーボンフットプリント(C FP)〉も計算できます。

カーボンフットプリント計算したのがその下に付いてます。

例えば、わかりやすく言うと、〔鉄〕は[6.55Eの1乗]っていうのはですね、

「鉄1kg採るのに対して資源が大体65kg要りますね」と、「CO2が大体10kgぐらい出 ていますね」、ということです。

例えば、〔金〕なんかはすごい値になります。

だから、「241×10の6乗ぐらいの資源を使ってる」わけですね。

こういうふうにして、例えば、それで、〔アルゴン〕とか、そういったものに対し ても全部、どこが、精製の段階の、どの段階まで、組み合わせたら全部拾うことが できて、

これで全ての「元素」だけじゃなくて、多分裏にありますけど、

![]()

これその過程で全ての(全てじゃないですけどね)、計算に関わった「化合物」、 ちょっと字が小さくて見えませんけれど、

例えば、有機化合物とか無機化合物、ほとんどのものに関しても、全部数値を与え ることができて、これ全部資源端までいってるわけですから、

プロセスの数値の選択の仕方なんかによってはですね、違うことによって、逆にそ のプロセスの選択の仕方を競うこともできるようになっている、

ということになるわけです。

![]()

これをですね、今、ホームページにアップしています。

ホームページにアップしていて、しかもそのときに、こういう、これですから、ぜ ひ見ていただきたいんですけれど、

![]()

その中の数値、これ全部公開してます。どうやって計算したのか。

だから僕だけじゃなくて、他の人間の専門家の目も、この計算はどういうふうにな ってるのか、っていうことで、

これ、エクセルの表になってまして、下の方にどういうふうに表がなってるか、っ ていう説明もついてて、全部チェックすることができるわけですね。(*9)

これ、He(ヒ―)じゃなくて「ヘリウム」(*10)で、

「ナチュラルガス」と、要するに、「天然ガス」と、それから「液体窒素」(*1 1)が必要ですよ、と。

それで、「液体窒素」はこのような数値を持ってきて入れる、ということで、別の ところに飛んでるんですけどね。

「ネオン」とか、「アルゴン」とかに対しても(*12)、これ全部、

「air」と「液体窒素」になってるけど、それを、それぞれ、こう取っていく、って いうことです。

それが全部見えるようにして、

だからもう一つのポイント、

![]()

『オープンデータにした』っていうことが、もう一つ大きなポイントになっている わけです。

![]()

だから、専門家の知識、一応、私の専門家の知識でチェックしましたけど、このデ ータを全部オープンにすることによって、いろいろな人がデータをチェックして、 入れ替えて、最適に変えることができる。

そういう意味で言って、

まさにその『検証可能性』というものも、裏打ちした形で、

〈LCA〉、さらには、〈カーボンフットプリント〉に対しては、いわゆる、「客観 的」というか、”今の時点でみんなが納得するデータを作れることができるように なった”。

正直、”この話、これしか聞かないのかな!?”、って、非常に寂しいんですけれ ど、

これは、はっきり言って、僕は、自分では、”すごいことやったな!”、と思って います。

これによって、カーボンフットプリントも全部決めることができることになるわけ ですよね。

そして、客観的評価は全部できる。

今までのLCAのISOでやってた枠組みは全部外れます。

そのカギは一体何かっていうと、このように、要するに、

「AIを使った」っていうことと、

「それをオープンデータにしてみんなが検証を可能にする」、

そのプロセスをやった、ということになるわけです。

![]()

これ、〈TMR〉を中心に学会発表したので、

要するに「全ての元素に対してできた」、っていうのと、

やっぱりその中で、〈カーボンフットプリント〉、

このように、トータルで付けたのは一体何かっていうとですね、

「システム境界」まで計算しちゃいますと、今やってるカーボンフットプリントよ り、普通のもので「10倍以上」、ものすごい、場合によっては、「何万倍も違 う」、

というのは、「マイニングの効果」っていうのもものすごくあって、それが違う と、数値がものすごく違います。

だから、多分ですね、皆さん低い数値を欲しがるものだから、あまり、何という か、この数字は使いたがらないんじゃないかな、と思うんだけど、でもこれが事実 です。

だから、さっき言った ”ガリレオの気分” ってそういうことです。 ”それでも、本当のカーボンフットプリントは違うんだよ”、と。

そして、みんなその事実を多分見たくないから、システムバウンダリを切って小さ く見せたLCAの数値を使いたがるでしょうから、今からすごい争いになると思うんで すけれど、ただ、その部分に関しては一応突破したと思ってます。

![]()

で、その突破したところで、ちょっと大きな問題が出てまして、一体何かっていう と、

この〈Total CFP〉(トータルカーボンフットプリント)で計算しますと、いいです か?ここ重要なんですよ、

”「再生可能エネルギー」が、一番、トータルカーボンフットプリントが大きいで す”。

ここにちょっと書いてます。

世界電力の平均をやるとですね、大体ですね、0.7とか0.6とかなんですよ、今まで のでやると。

これね、「燃焼」だけ考えると合うんです、はっきり言って。

ところが、ずっと「資源端」までずっと追いかけていきますと2.59になっちゃいま す。

2.59は、他のも増えるんですけれど、一番増えてるのが、『再生可能エネルギ ー』。

じゃあ、なんで増えてるのか調べました。

『風力』の「コンポジット」が7%位ですね、

あと、「アルミ」とかそういったものが7%ぐらい。

大きいのがですね、「PV用シリコン」です。(*12)

”いや、これも一応計算してるよ”、って言うんですけれど、

多分、「シリコンの精製」のところは計算してるから間違いないです。

問題はですね、シリコン精製の原料を得る「高純度のシリコン」、それはどこから 持ってきてもいいんじゃなくてですね、

要するにシリコンの中に「アルミ」だとか、それから「チタニア」(*13)だと か、そういった不純物が入ってる。これ取れないんですよ、溶けないんですよ。天 然に安定なものなので。

そのために、「フッ酸(フッ化水素酸)〈HF〉」(*14)を使うんですよ。 (*15)

「フッ酸」で純度を高くしたものを使って、多分、その純度高くしたものを買って きて、それでLCAやってる人たちは、「シリコン」って言って買ってきちゃうんで す、「シリコン精鉱」って言って。

だから、そこにもうプロセスの違いがあるんですね、PV用のところは。 しかも、これ、何かっていうと、そのときの「廃液処理」なんですよ。

フッ酸を使って、「フッ酸ごとの環境負荷」だけでなく、「フッ酸を廃液処理のと きに要る他の物質」を全部足していってやってくると、もうすごく変わってくる、

というふうになってくるわけで

こういうふうに、本当に「資源端」まで追いかけていくことができるとなると、今 まで思ってたような常識がかなり崩れてきて、

だから、今日聞いてる人が少ないのがすごく頭にくるんですよ。 ”再生可能エネルギーは気候危機をどんどん酷くする”、

という中間的結論です、あくまで中間的結論と言わせてください。

要するに、みんながデータを見直していくと、その辺が変わってくる可能性があり ますし、あと、学会のために、ばっと計算しただけなので、

一番よくやるのは、桁の入れ方の間違いとか、この辺のものもあるので、一応これ はチェックしましたけどね。

だから、そういうこともあるのでですね、そういうところも含めて、

”今までと違う形で、まさにそのギリギリのところまで計算できる”、っていうこ とをやったので、

「客観的な数値を与える事のできる」、

要するに、

”「今までのLCAの逃げを許さない」、「科学じゃないところを許さない」ことがで きるようになった”

ということでですね、

今日、本当、少ないの頭きてますけれど、多分、今からこういう目にずっと遭うで しょうね。

この事実、”見たくない”、っていう人がいっぱいいると思います。 ということで、今日の話は終わりたいと思います。

(*1インベントリ)

JLCAデータベース

インベントリデータ一覧

〈LCA日本フォーラム〉

(*2)Function‐Unit

マトリックス法を用いたマルチファンクションユニットシステムLCA https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinstmet/69/2/69_2_221/_pdf

日本金属学会誌 第69巻第2号 Jstage

技術の違いの出るLCA(Life cycle assessent)

〈SusDI サステイナビリティ技術設計機構〉

(*3)Gate-to-Gat

ライフサイクル・アセスメント(LCA)におけるCradle-to-Gateとは? https://booost-tech.com/column/014

〈booost technologies〉

JLCAデータベース

LCA連結データ作成にあたって

(*4)資源端

金属資源の平均可採年数 (資源・リサイクルテータ図面集) https://susdi.org/wp/data/post-210/

〈SusDI サステイナビリティ技術設計機構〉

都市鉱山に含まれる素材の品位評価 ―― リサイクルの関与物質総量 (資源端重量) ―― 山 末 英 嗣*・南 埜 良 太*・奥 村 英 之*・石 原 慶

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mcwmr/22/1/22_11/_pdf/-char/ja 〈廃棄物資源循環学会誌,Vol. 22, No. 1, pp. 11 -18, 2011〉

(*5)データマイニング

データマイニングとは?基本の考え方から分析手法、仕組みを解説 https://it-trend.jp/data_mining/article/explain

〈ITトレンド〉

データマイニングとは?代表的な手法から活用ポイントまで詳しく解説

https://jpn.nec.com/solution/dotdata/tips/data-mining/index.html 〈NEC〉

(*6)プロンプトエンジニアリング

プロンプトエンジニアリングとは?ChatGPTで代表的な12個のプロンプトを実演! https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-prompt-engineering/

〈AIsmiley〉

プロンプトエンジニアリングとは? 16種類の手法を記述例とともに解説 https://logmi.jp/main/technology/330340

〈logmi business〉

(*7)

資源端基準カーボンフットプリントと関与物質総量 https://lca.sdgoods.net/tmr-tcfp-jp/

〈SusDI サステイナビリティ技術設計機構〉

(*8)TMR(Total Material Requirement)

TMR(関与物質総量)データベース

https://www.ritsumei.ac.jp/~yamasue/tmr/index.html 〈エネルギー・資源循環工学研究室(山末研究室)〉

(*9)

資源端計算エクセル

〈SusDI サステイナビリティ技術設計機構〉

ヘリウム(*10)

ヘリウムはどのように採掘されていますか?

https://ja.science19.com/how-is-helium-mined-6491 〈Science19.com〉

(*11)液体窒素

窒素(N₂)液体窒素(LN₂)

〈甲村酸素〉

(*12)PV(Photovoltaic)

太陽光発電におけるPVとは? システム・モジュールなど関連用語も解説 https://asuguri.jp/pv/

〈アスグリ〉

(*13)チタニア

酸化チタン(チタニア)とは?製法から身近な使用例まで解説

〈AGUS〉

(*14)フッ酸

フッ化水素の性質!弱酸である理由と製法を徹底的にまとめてみた

https://xn--qck0d2a9as2853cudbqy0lc6cfz4a0e7e.xyz/inorganic/hf-weak-acid 〈化学受験テクニック塾〉

(*15)

Siのエッチングの原理を化学式を使って解説【半導体の前工程プロセス】

〈semi-connect〉

コメント