2022 年 2 月 21 日

「新聞記事から:人材価値の開示、投資選別基準に 」

海老原誠治氏

はしわたし研究所

いただきます info

よろしくお願いします。

急遽ですね、私、ピンチヒッターでご推薦いただきまして、お話させていただくこ とになりました。

いくつかネタがあったんですけれども、

今回、ちょっと日経の方で先日出てきた『人的価値の開示』に関してですね、

いろいろ個人的に思う部分もあったりですね、皆様のお考えとか、ちょっとお伺い できたら、と思いまして、今回問題提起させていただきます。

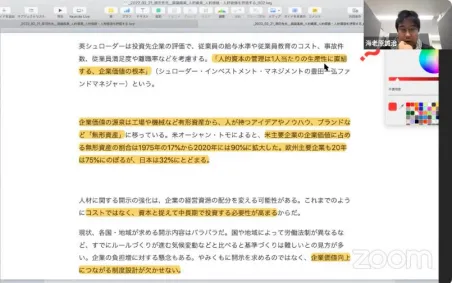

まずですね、ここだけちょっと、手元資料にないと思うんですけど、抜粋させてい ただきました。

一番上のハイライトですね、「『人的価値の管理』が生産性に直結する」って書い てあります。

これが、「?(クエスチョン)」で、ちょっとご提示させていただきます。

あとですね、下の、次のハイライト、「『ノウハウ、無形資産』っていうのが増え てきている」っていうのは、これは非常に納得いくとこだなと思っております。

希望的にはですね、「コスト」ではなく「資本」と捉えて、中期的に投資する必要 がある、と。

下から 2 行目、二つ目のハイライトですね、

中長期的に『人』っていうものを、もっと戦略的に考えると、

「投資」であったり、「育成」を考える、というのは非常に重要だな、と思ってい ます。

ここのハイライトの部分、文章から切り出した部分、一番上の部分に、 「生産性に直結」

これはどうかと、「?(クエスチョン)」です。

あと二つ目のハイライト、

「『無形資産』の割合が増えている」

これは非常に納得のいくところでございます。

三つ目のハイライト、

「中長期で投資する必要がある」と、人材に対してですね。

これも非常にいいことだな、と思っております。

こんなことをちょっと思いながらですね、

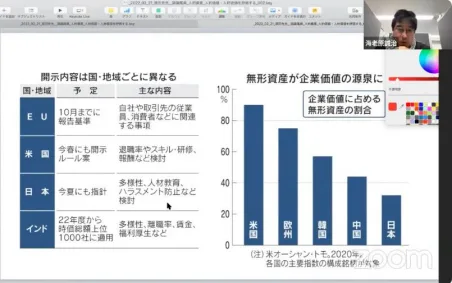

日経の論調では、

じゃあ、日本何するのか、っていうと、

「『多様性』、『人材育成』、『ハラスメント防止』など」っていう、ちょっとよ くわからない内容になっていてですね、

アメリカでは、「『スキル』、あと、〘報酬』など検討」ということでですね、出 てきている。

こんなようなニュースがございました。

それでですね、こちらの方に、「生産性に直結」に対して、なぜ僕は疑問を感じた かと言いますと、

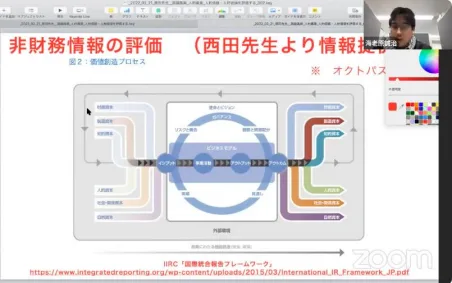

これ、西田先生より情報提供いただきまして、2 月 4 日のですね、西田先生のお 話、

「総合的経済学の可能性」のお話のときにですね、

〚オクトパスモデル〛というものをご提示いただいています。

こちらの中で、『財務資本』と、別途、『人的資本』だとか、あと『社会の貢献』 っていうものは、全部独立で評価しないといけない。

例えば、”「お金をいっぱい払っているから」「売り上げが高いから」、自然環境を 壊していいでしょ”、っていう理由にならない、っていうことで、

”全部独立している”、っていうことをおっしゃられていました。 このときに、”『人的資本』って独立できるのか?”、ということです。

ここ、まず一番上のハイライト、『人的資本』と、『生産性』って、これ『財務資 本』と直結しているわけなんです。

ここで、「人の評価の仕方」っていうものを、

”人は石垣”、っていう中で、重要ではあるけれども、どのようにできるのか?とい うことで、

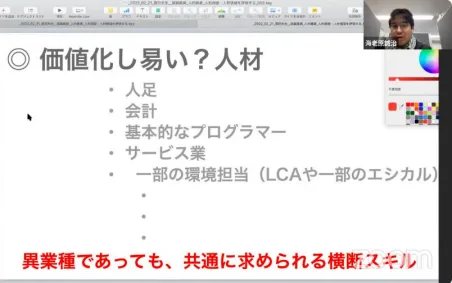

例えば、数値化しやすい、標準化しやすいようなもので、いわゆる昔で言えば、 ・「人足」、1 人何キロ運ぶ。

これは非常に評価しやすい。

・あと、「会計」をする方とかですね、

・「基本的なプログラマー」と

・「サービス業」

人に対して、対応能力・コミュニケーション能力が問われる部分だったり、 あとは、例えば、

・我々の世界だと『LCA』っていうのは、どんな業種であれ、”横ぐしで”できるとか ですね、

「標準化しやすい人材」っていうものもあるかとは思います。

ただ、異業種であって、「特化したスペシャリスト」っていうものを、これを、 いわゆる”市場価値的に評価しちゃっていいのかどうか”、っていう部分も、

ちょっと疑問を感じます。

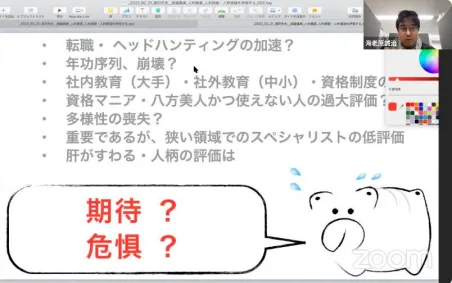

こういうことが進んでいったときに、

・「転職」とか「ヘッドハンティング」って加速するのかな?

とかですね、

・「年功序列」が崩れるのかな、とかですね、

・「社員制度」、「社内制度」ですね、

大手だったら済むかもしれないけど、中小企業はよくわからないな、と、 ”外部セミナーが増えるのかな?”とかですね、

あと、最後の方、

結構意外と仕事をやっていると、

・「肝がすわっている」とか、「根性がある」、って、重要な精神論みたいなとこ ろ、

”こんなのって評価できないよね”、っていう中で、

人の評価っていうのは、期待もされる一方で、危惧もされるかな、と。

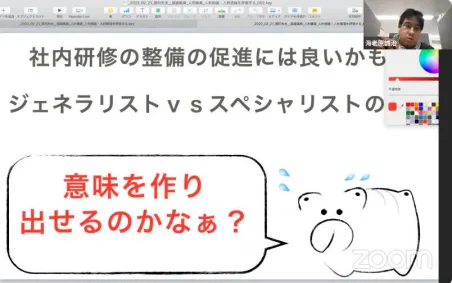

日本型の「ジェネラリスト vs スペシャリストの在り方」っていうのを、もう昔から

議論されている中で、この「人の価値を出す(評価する、数値化する?)」という のが、非常に、ちょっとよくわからない。

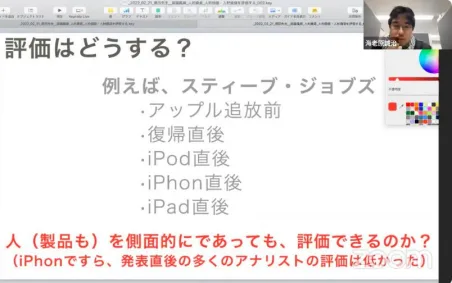

例えばですね、一つの命題としても、私、よくスティーブ・ジョブズの話ばっかり 出してすみませんけれども、スティーブ・ジョブズの評価って非常に変わってるわ けです。

・「Apple 追放前」のスティーブ・ジョブズは評価低かったんですが、 ・「復帰直後」っていうのは、それなりに期待されていました。

ただ、そのときに、”ジョブる”、っていう言葉があったようにですね、いっぱいク ビを切って、非常に反感を買って、評価としては低かった。

・ところが、「iPod 直後」あたりからですね、少しずつ評価は高まるんですが、

・「iPhone の販売の直後」っていうのは、さほど評価が高かったわけではありませ ん。

人(製品)って、下の方で赤で書かせていただいていますけれども、 iPhone を販売した直後っていうのは、

”すごい、けれども、売れない”、っていうのが多くのアナリストの評価でした。

その中で、結果的に売れたから、スティーブ・ジョブズって、このときに非常に評 価が急激に高まった、ということで、

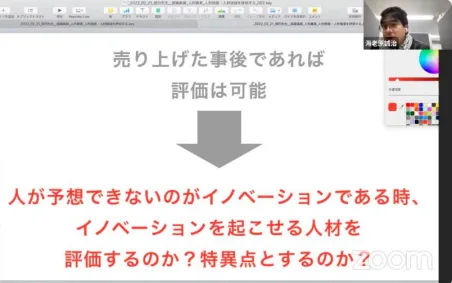

結局、二つの問題があります。

まず、

”「売上」っていうものでしか、今のところ評価できてないでしょ”、という中で、 これが、

”売り上げを脱却したような評価ができるのかどうか”、

そして、あと、

”「人」、そもそも、「イノベーション」っていうものを評価するのか否か”、 にも大きく課題があると思います。

「イノベーションを起こせる人材」っていうのは、「人が予想できない」ところな ので、

いわゆる、

”「評価対象」とするのか?、「特異点」とするのか?”、

ここら辺の疑問もちょっと感じております。

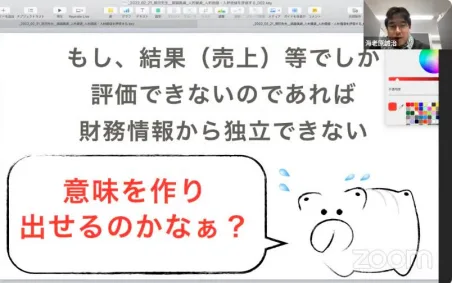

もし、「売り上げの結果」ででしか評価できないのであれば、〈財務情報〉から独 立できずに、

”結局、売り上げを上げた会社がいい”、とかですね、

”売り上げをあげた人たちだけがいい”、というような形になってしまうのかという ことで、

「人の評価っていうのができるのかな?」っていうのを、記事を読んで思っており ました。

ということで、皆さんのご意見いただければと思います。

余談ではございますが、このペーパークラフト、前にも紹介しました完成版です。 できましたので、興味ある方、ご連絡いただければと思います。 以上になります。

人的資本の情報開示

参考記事

今さら聞けない人的資本の情報開示、ポイントと課題を一挙に解説

https://project.nikkeibp.co.jp/HumanCapital/atcl/info/about/ (日経 BP)

人的資本可視化指針

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf (内閣官房 非財務情報可視化研究会)

コメント