2021年11月11日

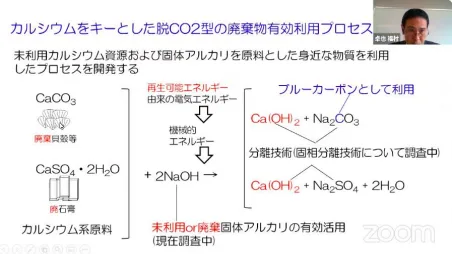

「メカノケミカルプロセスを用いた超脱炭素型未利用カルシウム資源獲得技術」

福村卓也氏

一関高等専門学校 教授

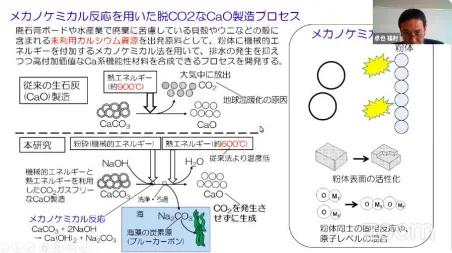

「水酸化カルシウム〈Ca(OH)2〉」(*1)と「炭酸ナトリウム〈(Na2CO3〉」(* 2)というのができる反応に行くのがとても面白いところでございます。

あとは、この工程の後に、「洗浄」、「濾過」をしましてですね、 今できた、この「炭酸ナトリウム〈(Na2CO3〉」を除去します。 「炭酸ナトリウム」を除去して、

これは、ちょっと夢みていることとかですね、”今後の展開へ”ということでのお 話と思って聞いていただきたいのですが、

「炭酸ナトリウム」中の「炭素」に注目しまして、

”この「炭素」を、海中の海藻などが吸収することによって、〚ブルーカーボン〛 として利用できるのではないか”、

ということで、今ちょっとストーリー考えています。(*3)

その後に、こちらの、当初の、既存のですね、熱エネルギーと比べて、温度が低い 状態で、「水酸化カルシウム(消石灰)〈Ca(OH)2〉」の脱水化反応を起こし、

「生石灰(きせっかい)〈CaO〉」(*4)を作るというところを今イメージしてい ます。

もちろん、この熱というのは、

この「消石灰〈Ca(OH)2〉」という状況だけでも非常に素晴らしい工業製品ですの で、そこで止めてもいい、ということでも考えています。

私どもの、

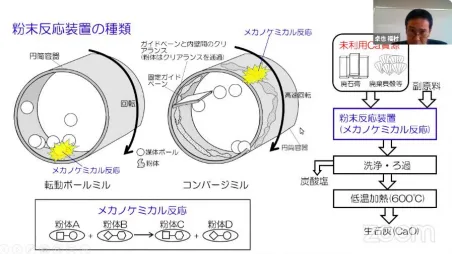

普通の、メーカーのケミカルの装置なのですが、「チューブミル」、「転動ミル」 と言われますけど、

左側の、容器を回転することによって、硬いボールを浮き上がらせて、ボールに位 置エネルギーを与えていく、1Gですね、

そのボールの運動エネルギーを、位置エネルギーから変換されたボールの運動エネ ルギーを紛体に加えて、ここで反応を起こさせる、

ということが、結構メジャーな装置で、

エネルギー効率は非常に悪いのですけれども、これいろいろ、工業的にですね、ト ナーとかですね、今、様々なところで使われております。

右側がですね、ちょっと特殊なのですが、私どもの一関高専にいた菅野校長という 校長が開発した「コンバージミル」という、ちょっと特殊なメカノケミカル装置、 粉砕装置なのですが、(*5)

左側のチューブミル(転動ミル)っていうのが、ちょっと回転が早すぎると、ボー ルが銅板の内壁にへばりついて、粉体と一緒に回ってしまうので、エネルギーを超 えられないという問題が起こることがあるのですが、

逆にこの右側の「コンバージミル」というのは、敢えて高速回転させて、ボールを 壁面にへばりつけて、

ここで、このガイドベーン(*6)固定なのですが、こちらで、こう換えて、この ガイドベーンと内壁のクリアランスがあるのですが、そこを通過した粉体が衝突、 こちら側でボールが衝突して、非常に、すごく強い運動能力を加えることができ る、という装置がございます。

こちらも、少し大型化、大きな大型化じゃないんですけども、

非常に、私どもの特徴的な装置ということで、全国でも何個か、何ヶ所かは導入さ れていると思いますが、

一関高専は4台あって、ちょっと研究を盛んにさせていただいておりますので、PRさ せていただきました。(*7)

メカノケミカル反応はですね、この黄色の方で起こっているということは、一番簡 単な模式図で申し上げますと、

機械的エネルギーを得て、ここの化学結合ですね、ここの方に作用しまして、 こういう交換を起こして、粉体の反応を起こす、と。

先ほどの図にも示しましたけども、

「炭酸カルシウムの消石灰化」というのが、まさにこのような反応系でございま す。

というのが、今、このブルーのところでありまして、

まず、分離して、こういうふうな工程を、今、これ、私どもの考えでやっていま す。

ちょっと、ここからが、少し、

お送りした資料にはないものなのですが、ちょっと、思想としての話で、 私の、あくまでも思想なので、いろいろ教えていただきたいんですが、

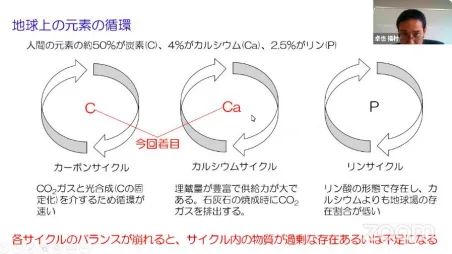

・カーボン〈C〉リサイクル

カーボンは、当然、リサイクル、サイクルしましてですね、

非常に早いサイクルだと思います。

私達、CO2ガスを使って、植物の光合成とか言いますので、比較的回ることで、私達 が十分しっかり生きていけるのですけども。

・カルシウム〈Ca〉リサイクル

カルシウムは、人間の構成要素だと、

結構な量もありますので、こちらも回って、カルシウムは、まだまだ豊富な埋蔵量 があって

カルシウムという時点では、リサイクルの、もしくは、サイクルの必要性というの が、もしかすると、強くは感じないかもしれませんが、

形態としましては、CO2と結びついた「炭酸」、「石灰」としてありますので、こち らと連動して、こちらのサイクルの方に、このカルシウムの供給過多というのが少 し影響してきて、CO2のバランスを崩している場合がある。

これが非常に、少し、ちゃんと回ると、定常状態であれば、当然、CO2の増加です ね、

CO2が悪いわけじゃなくて、CO2のバランスが崩れることが悪いですので、極端なこ とにならない。

・リン〈P〉リサイクル

ここはちょっとリンの話をしていますが、

リンも問題なってくる。問題というかですね、こちら必要ですけども、この「カル シウム」とか「リン」っていうのはちょっとサイクルが遅いので、

こういうところで、ちょっと、私どもはちょっといろいろ考えています。

先ほどのですね、「石灰〈CaCO3〉」(*8)ですね、こちらの方は、先ほど言った ように、

「水酸化カルシウム〈Ca(OH)2〉」と「炭素」が入ってきますので、先ほどのサイク ルのこの二つに作用して、非常に良いのではないか、と。

ちょっと、石膏〈CaSO4〉(*9)はですね、私も、昨日、原田先生のお話をYouTub eで聴かせていただいて、

非常に、”なるほど”、と言うかですね、”まさにその通り”、と思いました。 まさに、「安定化剤」ですね。「フッ素」とかですね、「ヒ素」とか。 こちらが入っているものは、非常に悪い、と。

当然、「硫黄」の受け口となって、非常に素晴らしい活躍をしてきたわけですが、 今製造されている石膏というのも、昨日、袋布先生からお話がありましたけども、

その入口側で、コントロールされて、不純物がもし入ってないものが多くなってき ますと、

これを”必ずするべき”というわけじゃないのですが、

この、石膏のですね、「化学原料としての可能性というのがある」、と。 採算ベースとか、ちょっと抜きにして、ちょっと話していますけども、 こういうこともできるのかなと思っています。

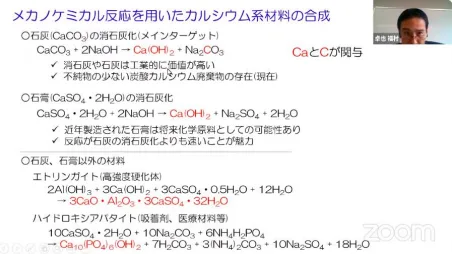

先ほど述べた、メカノケミカルの反応はですね、私どもいろいろ、もう既にやって いまして、

「エトリンガイト」(高強度硬化体)(*10)、セメントを上回るような強さ、 まあ、ちょっとアルカリ要素があるので、すぐには代用は難しいのですが、そうい うものであったり、

「アパタイト」(*11)というものも、溶液を多く使わずに合成できる、という ことなどやっております。

最後ですが、

今、私どもは先ほどお伝えしたように、「カルシウム〈Ca〉」、「炭酸カルシウム 〈CaCO₃〉」をまずメインターゲットとしております。(*12)

特に、既存の石灰岩でなくて、「廃棄物」ですね、「貝殻」とかですね、あと、ち ょっと日本ではそこまでないのですけども、

沖縄とかいろんなところで、世界的にも、

「硬水の軟水化」とですね、その工程で生じる「炭酸カルシウム」というのがある と思います。

こういうのに目につけたりして、ちょっとローカルな材料をターゲットとしたいと 考えています。

同じプロセスが、この石膏にも載っておりますので、

これ、こちらは、”かくあるべし”、でなく、

”このプロセスが行けば、こちらも入ってくる、ということができる”、というこ とで、書いてあります。

あと、メーカーのケミカル反応、私もやっていますが、

よく、”エネルギーの効率悪いじゃないか”、ということで(ご指摘を受けるので すが)、

もちろん、その通りなのですが、

今、ちょっと、また再びですね、こういうものが出てきたのはですね、

「エネルギー源」としても、今、”脱炭素化している”、ということが背景で、こ のプロセスがまたちょっと着目というか、”どうだろうか”、ということで、今提 案させていただいております。

先ほどお伝えしたように、これ、「消石灰〈Ca(OH)2〉」と、ここのカーボンです ね、これを、〚ブルーカーボン〛としてできればな、と、

ちょっとこの辺は、未来予想図ですが、

ちょっと、あと、いいことばかり言いましたけれども、ここが、昨日お話ありまし たけれども、

アルカリですね、こちらをどうするのか、という問題と、

あと、”これがあるといいな”、っていうのは、

これ、固体粉体同士、分離できれば、こういう粉体工学の技術があれば、少し、 だいぶ、ここのコストが下がるのかな、ということで考えております。 すいませんちょっと急ぎ足でしたけれど、すみませんが、

以上で発表を終わらせていただきます。

(*1)水酸化カルシウム

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%A B%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0

(*2)炭酸ナトリウム

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%A A%E3%82%A6%E3%83%A0

(Wikipedia)

(*3)海のブルーカーボン

ブルーカーボンに関する取組み

ブルーカーボンとしての藻場の評価 に関する最新の国内動向

https://www.jfa.maff.go.jp/j/seibi/attach/pdf/R2_isoyake_kyogikai-14.pdf (農林水産省)

今注目!“海の脱炭素” ブルーカーボン

(NHK)

(*4)「生石灰(きせっかい)〈CaO〉」

酸化カルシウム

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B 7%E3%82%A6%E3%83%A0

(Wikipedia)

(*5)コンバージミル

メカノケミカル反応

国立高専の産学官連携活動

炭酸カルシウム多形からの消石灰のメカノケミカル合成

第32回化学工学・粉体工学研究発表会(北見市、北見工業大学)

https://researchmap.jp/read0102310/presentations/45650829 (researchmap)

【課題番号】2MF-2202 【研究課題名】超脱 CO2 を実現するハイブリッドエネルギ ー型生石灰製造プロセスの開発 【研究期間】 2022 年度(令和4年度)~2023 年 度(令和 5 年度) 【研究代表者(所属機関)】福村 卓也(一関工業高等専門学校

https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/db/pdf/kenkyu_gaiyou/2MF-2202.pdf

エネルギー集中型高速粉末反応装置「コンバージミル」によるバイオマス資源の有 効利用

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsag/2008/0/2008_0_73/_article/-char/ ja/

コンバージミル|https://makabe-g.co.jp/product01.php

株式会社真壁技研

特許対象実験装置 単分散粒子作成、多級粉砕、ガスアトマイズ、液体急冷、Ti基金属ガ ラス、コンバージミル、差圧鋳造 etc

(川口液化ケミカル株式会社)

(*6)(ガイドベーン)

用語集

ガイドベーン

https://www.ebara.co.jp/support/glossary/compressor/ka/term/guide_vane.html (荏原製作所)

(*7)一関高専の研究設備一覧

https://www.ichinoseki.ac.jp/techc/files/equipments2022.pdf (*8)石灰

(*9)石膏

(Wikipedia)

(*10)エトリンガイト

エトリンガイトの遅延生成(DEF)

(岡崎組)

エトリンガイト【=せっこう+アルミネート相】

(機械卒でも土木の現場監督)

乾燥するからじゃない!コンクリートが固まる理由-コンクリートの硬化過程につ いて

(土木のこれからを考える)

(*11)アパタイト

燐灰石

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%90%E7%81%B0%E7%9F%B3 (Wikipedia)

(*12)カルシウム

カルシウムの性質と化合物(消石灰、生石灰、炭酸カルシウム、セッコウなど)htt ps://www.irohabook.com/calcium

(Irohabook)

コメント