2022年11月1日

「資源循環では資源効率は改善できない」

原田幸明氏

〈物質・材料研究機構名誉研究員〉

「資源循環では資源効率は改善できない」ということで、ちょっと問題提起をさせ ていただきたいと思います。

私が、今日これを言おうかと思いましたのは、

先月の10月27日ですね、

「成長志向型の資源自律経済デザイン研究会」というのを、経産省の資源循環経済課の方がリードして行ったわけですね。

何人か有名な方々も参加しています。喋られたのが、三菱UFJの方と、あとそれから、早稲田大学の所先生と、

それから、サービサイジングについてお話があったので、これ資料がですね、下にURLありますけれど、ここからダウンロード、できますので、ちょっと見ておいてほ しいとは思います。

こういう動きがありまして、まあ、いかにも”資源循環を頑張って自律経済をやっていこう”という意思はものすごく強いのですけれど、

正直、ちょっと問題を感じた、という次第です。

他にも資源関係の動きではですね、ちょっと古いニュースですけれど、

〈経済安保推進法〉という中で、半導体やレアアースなどが「重要物資」というふうな形でいろいろ言われています。特にレアアースに関して、またいろいろな注目が集めているわけですね。

他のレアメタル、特に「エネルギー系のレアメタル」と言われるリチウムイオンバッテリーに使われるような、コバルトだとか、ニッケルだとかマンガン、そういったものを中心にして、どういうふうにこれを「特定重要物資」として指定していくか、というふうな議論がされていて、その中でもですね、今までに増して特に資源循環ということは強調し始めています。

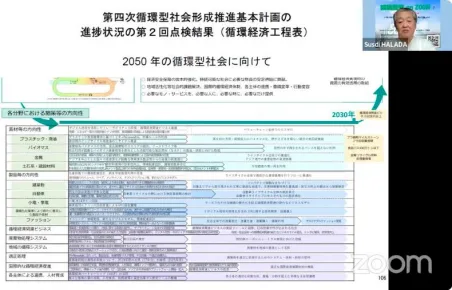

そういう中で、環境省の方の〈環境経済工程表〉という、ついに彼らは「循環経済」という言い方をしてしまいましたね、もうかわいそうなことに。

こういうふうなものも出てきて、「第四次(循環型社会形成推進基本)計画の見直 し」の中で、

「循環型社会に向けて」というふうなことで、〈循環経済工程表〉というので、こ の中でも”資源循環の重要性”というのは言っているのですけれど、

関係者に言わせれば、”重要性を言うだけで、予算の方は減らされているよ、”という話も聞きまして、

まあ、こういうふうに、何はともあれ、目が「資源」の方に向いてきて、それから、そういう中で、今までよりも「資源循環」ということが強調されるようになっ ています。

昔はやっぱり、資源は、もう、一、二に、”お金で外から買ってくるもの”というふうな風潮があったわけなのですけれど、やっぱり、”ちょっと違うな”、ってこ とは薄々と感じておられるのかな、と。

その中で「資源循環」ということではないです。

「資源循環」で、”じゃあ、果たしてそういった経済が回るのか?”ということで す。

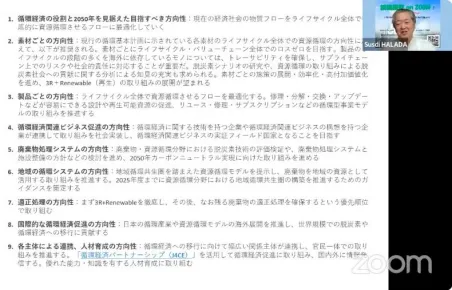

これはその工程表の中身です。

書いてあることにはほとんどそういう新規性はないというか、いうならば、 『3R+Renewable(再生)』っていう表現が新たに出ていますよね、ということと、それから

ライフサイクル全体での「修理・分解・交換・アップデート」ぐらいの、この3番ですね、

そういったことなんかがいろいろ入ったりしています。

ということで、そういう微調整はされていっているわけなのですけれど、基本的に大きく絵が変わっていくという方向ではないような感じ、というところが、ある意 味では大きな問題です。

実はこれ、前回season10のときにお話した中身なので、若干これ、復習しておきたいと思います。

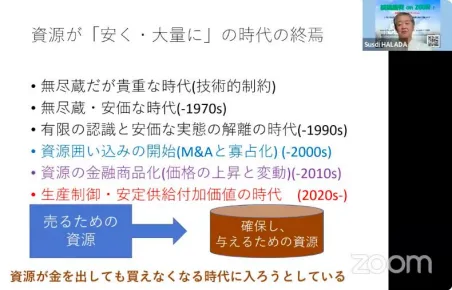

要するに、今、資源の状況が大きく変わろうとしている。

・昔々の全盛期は、「資源が安く大量に」の時代であったのですけれど、

・2000年ぐらいになってからですね、「資源の囲い込み」だとか、そういうのが起きていく。

・それから更に「商品化」が起きて、「占有化」が起きていく。

そういう変化の中で、今ここに赤で書いてありますように、寧ろ、資源っていうのは、

・「生産制御・安定供給の付加価値」をものすごく高くする

そういうものだと、

要するに昔は、

”売って儲ける”、”資源がある、それを売ったら儲かるよ”、 そういう時代だったのに対して、

”それを確保し、与えるためには特別な契約をしなきゃいけないよ”、

そういうふうな形で、今大きく変わろうとしていっている、ということを前回お話したと思います。

要するに、今までは、

「資源はお金を出して買えたもの」なんです。だから高く売れたのです。 でも、それが今、

「お金を出しても買えなくなる」

要するに、もっとガチッとした契約、囲い込みの中に入り込んでいかないといけないような時代になってこようとしている。

これは鉱物資源だけでなくて、石油資源でOPECなんかの動きだとか、むしろそういった燃料資源の方が、顕著に現れていますね。

ロシアのサハリンⅡに対する動きだとか、世界中でもそういった方向に向いてきているので、今までのように、「お金で買いたたいて資源を集める」ということが難しくなっている。

だから、先ほど挙げた動き、経産省の動きだとか、そういう中においても、「資源循環」ということが、ちょっと今まで以上に強調されているのは、それをうすうすと皆さんも感じ取っているからだ、というふうに私は見ているわけです。

その証拠として、これも前回出しましたけれど、要するにこれ、 資源に対する、こっちが金属の値段ですね、

値段の後にこっちが資源探索の投資が、これ、ガバッと減っているわけですね。 「資源を供給する側が、探索への投資を抑える」

むしろ「少ないから、高く売るのだ」、と、

そういうスタンスに、今、変わろうとしている、ということを前回お話ししまし た。

そういう目で、今の資源の状況を見ていると、今の日本の政府の動きっていうのは、その状況って、まあうすうす気づいているから「循環」って言っているのです けど、

逆に言うと、”「循環」に多大な期待を持ちすぎている”、ということです。

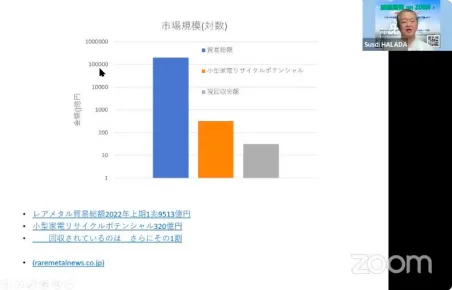

もう単純に言います。こんなレベルです。

要するに、レアメタルに関して、レアメタル、要するに、これ、鉄とか、アルミは除いてもっと値段の高い上々のレアメタルですけれど、

レアメタルに対して、「貿易総額」というのは、このように、要するに、大体ですね、ここが、2兆円。

だから、半年で2兆円ですから、4兆円ぐらいの「貿易総額」。

じゃあ、それはレアメタルがたくさん含まれていると思われている小型家電をリサイクルすると、どのくらい年間集まるかというと、リサイクルポテンシャルでやってですね、大体320億円です。

そして、実際集まっているのはその1割です。

このグラフ、並んでいるように見えますけれど、わかるように、これは対数のグラフですね。

要するに、桁がひと桁、二桁、三桁違う。

なぜかっていうと、大部分のレアメタルは、使い終わる前にみんな使われているのですよ、長い間。

皆さんの持っているスマホだって、そういうふうに使っているわけですよね。 使い終わった瞬間の量だけで集めて資源循環やったって、

絶対、今全体が欲しがっている量に対しては、遥かに及ばない量になるのですよね。

それを、要するに、循環すると、グルッと資源が回るかのようには思わないで欲しい。

私も資源リサイクルの重要性は言いますけれども、ここのギャップは認識しているつもりです。

でも、世の中、このギャップを認識してないで政策を出している方がかなりいるのではないかな、というのはすごく気になっているわけです。

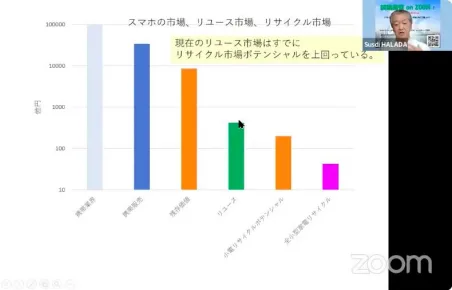

それで、”じゃあどうすればいいのか?”、というと、

このギャップ取り返すのだったら、使い終わって「資源」にするのではなくて、 一つは、この「リユース」ですよね。

「リユース」にした場合だったら、市場規模でいうと、これ、ここのところにありますけれど、

今の現在「リユース」している市場規模でさえ、既に「小型家電リサイクル」の市場規模の、もう数倍いっています。

これ今じゃないですよ。これ2年前に描いた画ですね。

全体のポテンシャルだと二桁上になるのですよね。

要するに、やっぱり「資源」っていうのは、

「資源としてリサイクル」するものじゃなくして、

採ってきて、「使っている状態で回すこと」によって経済を活性化するものなの で、

それを、”資源でリサイクルすればいい”、なんていう議論をやると、”そこから 経済活性は絶対に出てこない”、と言っていいです。

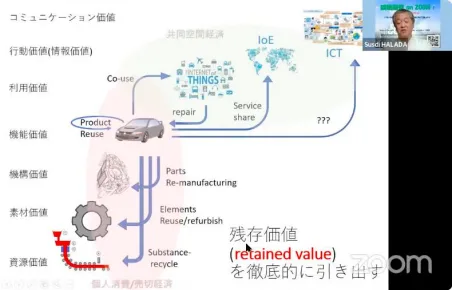

そういう意味でも、サーキュラーエコノミーで私が注目していることは ”『retained value→残存価値、残された価値』を徹底的に引き出す” ということで、

そういう意味でも、サーキュラーエコノミーで私が注目していることは ”『retained value→残存価値、残された価値』を徹底的に引き出す” ということで、

今までの、いわゆる「リサイクル」っていうのは、

要するに、全体の価値の中で、いろいろな価値がある中で、

その「機能価値」、「メカニズムとしての価値」、それから「素材で作り込まれた 価値」、

その中で一番レベルの低い「資源価値」で回収しようとしている。 「資源価値」で回収して戻してきて、要するに、大した経済的効果はない。

そんなところをちゃんと見といて、要するに、”何を循環させるのか”を考えなき ゃいけない。

じゃあ、”何に価値があるのか”、というと、

逆に言うと、これ、ある意味では、”何に、どれだけみんながエネルギーかけてい るか”、”環境負荷をかけているか”、っていうことでやるので、

ちょっとLCAの結果で言いますと、

これ、リチウムイオンバッテリーで、リチウムイオンバッテリーを作る中で、環境負荷があるわけです。CO₂をいっぱい出しているわけなのですけれど、

その中で、「資源」の分ってどのくらいかっていうと、1割です。 残り何かっていうと、

「プロセス物質」、例えばコバルトをきちんとしたコバルト酸にするために、いろいろな溶媒を入れたりいたします。そういうときに使う物質の量というのが、も う、メインの資源よりも多い。

それから、それを、要するに、”洗っては、固め、洗っては固め、固めては崩し”、をやるんですよね。

そのために使われるきれいな水、純水の量というのはかなりあります。 もちろん、さらにエネルギーも投入しなければいけません。

当然、廃棄物も出てくるわけですね。

ですから、我々が使っているもの、これ「負荷」ですけれど、逆に「価値」とも言 えます。

「これだけの負荷をかけてもいいから、リチウムイオンバッテリーとしての価値を出そうとしている」っていうのは、

要するに、「モノそのもの」ではなくて、こちらの「プロセス」なんですね。

いうならば、そういう意味で、最低、これ、今もLCAの国際会議で言ってきているのですけれど、要するに、

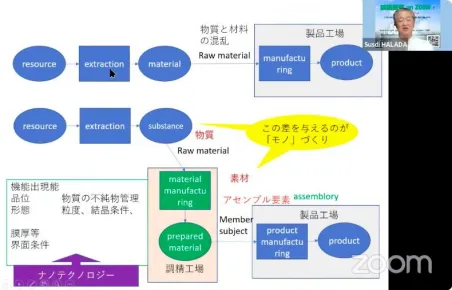

「資源」は、「抽出してマテリアルになって」、「組み立てたら製品になる」、

と、こんな単純な絵で皆さんお話するわけなんですけれど、ここでも何度もこの話をよくしていますけど、

この、「モノが使えるようになる」、この部分にものすごいエネルギーをかけているわけですよ。

素材を、要するに、

「アセンブルできるような形にして」、「機能を与えて」、「調整する」。 この工程のところ、先ほどの画で言うと、それがこの工程ですよね。 廃棄物もそんな中に出てくる。

”この「工程」の部分に投入したものを回収しないと、本当の循環にはならない”。

ところが、今、みんなが”循環、循環”って言っているのは、この絵だけ。

言うならば、これ回収すると、”コバルトもニッケルもマンガンも回収されました、めでたし、めでたし”、なんだけど、

それはリチウムイオンバッテリーに使えない。どこでも転がっているような、言ってみりゃ、石ころですよ。

ということで、この部分をきちんと回収するシステムを組まなきゃいけない。

ちなみにですね、そういう意味で、これ私が今やっている、”どういうふうに資源が循環しているか?”、というところの画なのですけれど、

これ、まん丸い。じゃ、まん丸いのがガチャっと回った方がいいですね。 それで、この赤いのが、これ、「天然資源が入っていて」、

この黒いのが、「資源の価値を捨てている」ところです。

こちらは、「プロセスで捨てている」。

これが、「使っていて」、

こちらが、「使用済みのところで捨てている」、と、

これが今のリチウムイオン電池だったら、

今の現状なのです。

それに対して、「徹底的にリサイクルやったらどうなるのか?」というのをやってみるとこんな感じになります。

これなぜ捨てている、これ、「捨てている量」じゃないのですね、「捨てている価値」です。

結局、ニッケルとかコバルトだとかっていう「資源」としてだけ回収しないと、今 作っているリチウムイオンの価値のほんのちょっとしか回収できない。

むしろそれだったら、「加工クズ」の方が価値は持つのですね。

なぜかというと、こっちは要するに、活物質だとか、そういう、ある程度「機能を持ったもの」として出すことができるし、その由来がわかっているからそのまま使 うことさえできる。

”だから、捨てられる価値は逆に少ないのですね”。

こういうふうに見ていくと、要するに、今やろうとしていること、

一生懸命「使用済みのところをリサイクルしよう」とやっても、大した価値は回収できないのです。

やるのだったら、「加工クズ、産業クズ」、こちらの方をやった方が、よっぽど価値の回収になります。それでも少ないですけどね。

さらに言うと、こっちは、「50%リユースしたらどうするか」。

もう、大きなこの循環ができるわけですね。そして、捨てられる価値がものすごく減るわけです。

加工クズのところからも、また、ここから取れるわけですね。 というふうなことで、要するに、

”資源循環で価値を引き出すためには、はっきり言って、使用済みのところの循環ではほとんど役に立たない”。やるとしても「加工クズ」。

もっといいのは、”使用済みでくずにせずに、「資源回収」なんかせずに、「リユース」する”。

こちらの方でやらないと、「せっかく持ってきた資源を有効に循環できない」、ということになるわけです。

というふうなことでございまして、ちょっと今の世の中の動きを見ると非常にやばい。

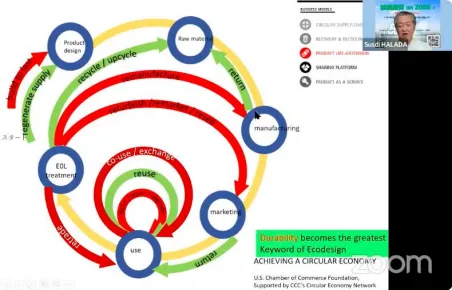

これ、よく私使う画なのですけれど、

よくよく見るとこういうふうに描いてある。

「manufacturing」から、「Raw material(原材料)」へリターンがありますよ、だ とかね、それから、

「marketing」から「use」へのリターンがありますよ、と、

ちょっと、無いのは、これ「marketing」から、「manufacturing」へのリターンもちゃんと考えなきゃいけない。

要するに、”生産しているものを全部うまく使い切るか”ということになっていっ て、

こちらの、むしろ「BtoBでの動き」っていうものが、資源効率を高める上で非常に重要であって、

いうならば、”「end of life」になって使用価値が下がったものを、「Raw materi al」にして使う”ってなると、ここに多大なエネルギーを使わなきゃいけない。

そういう意味でも、むしろこちらではあんまりもう期待しない方がいい、ということです。

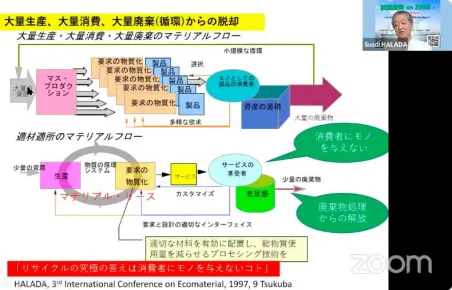

これは私が前から言っている、1997年から言っている、いわゆる「サービスサイジング」を描いたわけですね。

ここで、今、「大量生産」があって、「マスプロダクション」していますので、

それを、「要求を物質化」、カタログにして、”はい、これもある、これもある、 これもある”、と言って、消費者にモノとして選択してもらって、

それで、ここで、「大量の廃棄物」がありますね、と。

それに対して、こちらが、当時、『マテリアルリース』と言ったのですけど、 ”BtoBでモノを回して、サービスだけはサービスの受給者に与えるよ”、 ということで、ここで、この時点から一転する。

要するに、これ、”何で消費者が廃棄しなきゃいけないの?”。 リサイクルの究極の答えは、僕、もう前世紀から言っています。 ”消費者にモノを与えない”。

消費者を廃棄物処理から解放してやって、要するに、モノはきちんと管理しているBtoBで回すことによって循環が促進できる。

ところが、今の議論というのは、どうしても、この、”消費者がどうするか”、 ”消費者の行動”、だとか、”消費者を教育する”、だとか、

間違ったことばっかり言って、そもそも消費者が何で自分の由来も知らないものを処分しなきゃいけないのですか。

それはこうして買わされているからです。

だから、こちらのシステムを変えていかないといけないし、それで、ここの部分で、要するに、

”この動きを作ることによって経済がどれだけ活性化してくるか”、ということになるわけで、ここのところからしか新たな経済活性が生まれてきません、ということです。

![]()

これ、皆さんの意見も聞きたいのですけど、

私としては、要するに、この「ハード(物質)の提供者」、「サービス提供者」、 やっぱり、「B to B」のこの緑のこっちの循環を徹底的にやって、 この「B to C」の循環、これは、これ補助する程度。

さらに言うと、「C」から「Waste」へは、循環というか、これは無い。 基本的に、消費者はリサイクルから解放されるべきである。

”リサイクルするのは消費者だ”、っていう議論をやっている限り、少なくとも、 「資源の有効利用」という観点では、まさに些末なことを扱っているだけで、役に立たない。

資源を、やっぱり循環を循環経済とし、資源経済活性に結びつけるためには、

要するに、この部分(「B to C」)を小さくして、こちら(「B to B」)を大きくしていくような産業の転換が必要だ、ということですね。

特に、最近の環境省とか、経産省の動きを見てですね、『資源循環』と言ってくれるのはいいけれど、”もうちょっとそろそろ、こういったところに目を向けてくだ さい”、ということを言いたいので、

第1回なので本当は全体を喋るべきですけれど、私の意見を言わせていただきまし た。

ということで、皆さんの方から、ご意見、ご反論等ありましたら、よろしくお願い いたします。

コメント