2022.8.3 「sustainabilityと持続可能性」

益田文和氏

「(仮)環世界と持続可能性」

よろしくお願いします。

私、長い間、サステナブルデザインという領域で仕事をしておりまして、

その「design」っていう概念ですね、これが最近なってだいぶ変わってきていま す。

でもしかすると、テレビなんかでよくデザインという言葉を、従来のデザインとは 違う意味で使っているのに気付かれた方もおられると思うんですけれども。

日本デザインというと、その「意匠」とか、「装飾」とか、なんかそんなふうに使 いがちですけど、元々の意味は違うのですが、それは詳しいことは今回いいとし て、

そのデザインっていうのを、我々が世界的にというか、ある種、定義できたのは、1 900年代の初めなのですね。

ドイツの「BAUHAUS」という学校がありまして、ここが近代デザインを始めたと言わ れていますけれども、

それがナチスドイツによって追い出されてですね、世界中に散らばっていきます。

その後、終戦ですね、第二次世界大戦が終わった後に、ドイツでもう一度、デザイ ンというのをちゃんとやろうというのできたのが、

「ウルム造形大学」という「Hochshule fur Ulm」というのですけれども、そこで始 まりました。

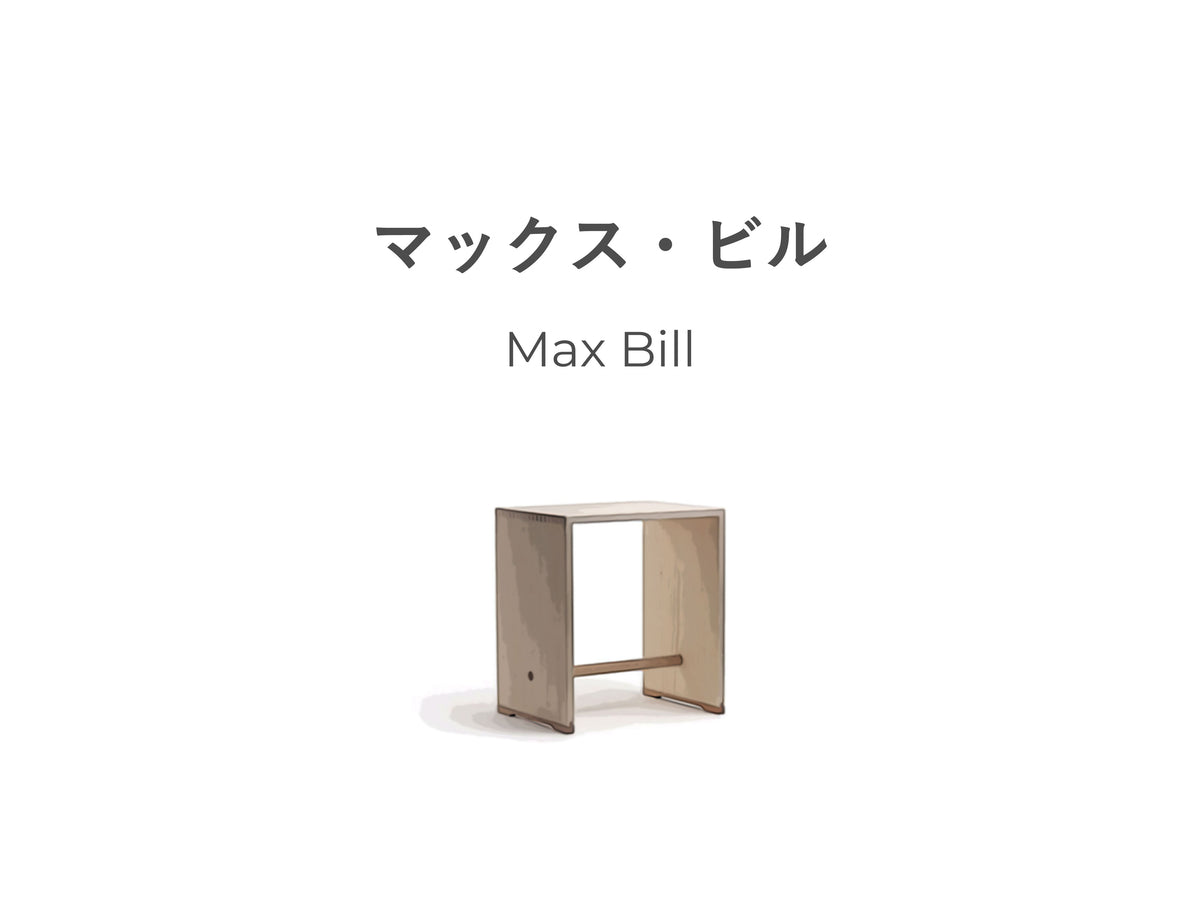

その初代校長に「Max Bill」(*1)という人がいまして、現在でも彼のデザイン したものはいろいろ売られていますけれども、

その「Max Bill」がですね、デザインというのを、ドイツ語で

「umwelt gestaltung」というふうに定義をしています。(*2)

この「umwelt gestaltung」っていうのが、今回の私のテーマの始まりなのですけれ ども、問題はその「gestaltung」っていうのは、これはいわゆる「造形」という か、ドイツ語で「モノを作っていく」ってことなのですけども、

「umwelt」って言葉はですね。

これについて、話をしたいと思います。

これはその「サステナビリティ」とか「サステナブルデザイン」ということを考え るときに非常に重要な概念の一つです。

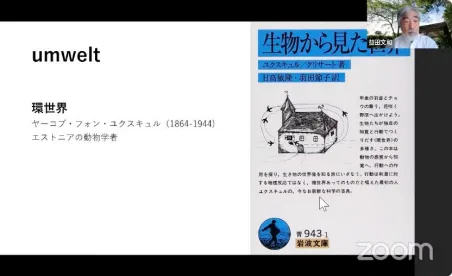

19世紀初頭にかけて活躍したエストニアの動物学者で、「ヤーコブ・フォン・ユク スキュル」という人がいますけど、これは皆さんもご存知の方多いと思いますが、

彼が自分の著書の中で、「umwelt」っていう言葉を使いました。これはドイツ語で も新しい言葉で、従来の「環境」という言葉とは違うのですね。

これを訳者の日高さんが、「環世界」というふうに日本語で訳しています。

で、その「環世界」というのから話をしたいと思います。

これ、言ってみれば、”それぞれの生物が知覚し認識し、住んでいる世界”のこと で、

この世には人間の「環世界」はあるけれども、人間が勝手に考える客観的・普遍的 な、いわゆる「環境」っていうのは存在しないんだ、ということを、彼は言ってい るわけですね。

ここの認識って非常に重要です。つまり、我々は「世界」というのを、

こう、なんかこう、みんな共通に、”世界というのはこういうものだね”、と、地 球儀とかですね、見ながら考えますけれども、それは実は、存在しないというか、 客観性としては存在しないということを言っているのですね。

「umwelt gestaltung」とわざわざ言ったのは何か?、ということですね。

「umwelt gestaltung」とわざわざ言ったのは何か?、ということですね。

この「環世界」、

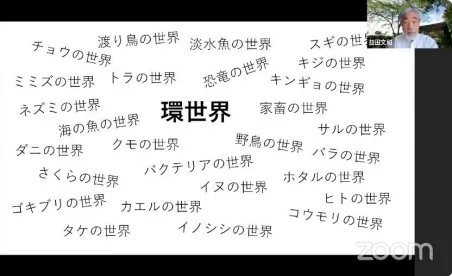

これは、「ホタルの世界」があったり、

「淡水魚の世界」、

または、「渡り鳥の世界」があったり、

「ゴキブリの世界」があったり、

「ミミズの世界」があったり、

「海の魚の世界」があったりですね、いろんな世界があります。 最近は、「家畜の世界」とか、

獣害で「サル」が出てきたり、「イノシシ」が出てきたりですね、 あるいは、昆虫で「クモ」だとか、

あるいは、植物で「バラ」だとか、

いろんな世界があるわけですね。

生物それぞれの世界です。

この世界はですね、実は、全て「環世界」なのであって、人間が考えている世界の 中にこういう動物が生きているのではないのだということですね。

それぞれの独自の「環世界」をそれぞれ持っている、ということで、それは植物も そうです。

中に人の世界もあるわけですけども、これも、「人の世界」と言ってるのは「人の 環世界」でしかなくて、人が中心になって世界というものを定義してるというのは 間違いだということですね。

「金魚」のようなものもあるし、「キジ」だとか、「竹」だとかですね、「バクテ リアの世界」もあるわけですね。

「野鳥の世界」があり、「恐竜の世界」も、かつてあったわけです。 「コウモリの世界」

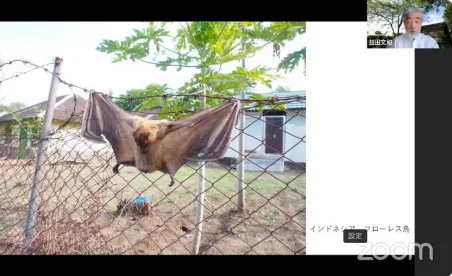

で、「コウモリの世界」みたいなのは、

例えばインドネシアへ行くと、こういうふうに目の前に現れるわけですけれども、

このコウモリはどうしたのかというと、捕まってですね、食べるために乾燥させら れてるのですね。人間はコウモリも食用にしてきたわけで、この辺りからウイルス が、人間との感染が近づいてしまって、人間に入ってくるというようなことが起き ているということですね。

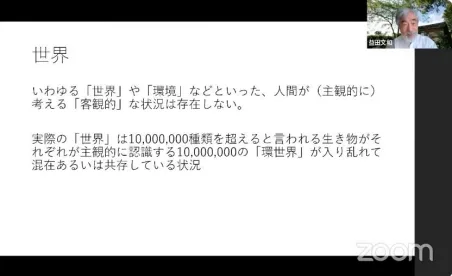

要は「世界」って言いますけど、いわゆる「世界」とか「環境」っていうものは、

人間の「主観的に考える自然環境」、などというものは存在しないということなの ですね。

実際には何種類の生き物がいるかというのは誰もわかっていないのですけども、大 雑把に言うと、一億種類ぐらいと言われていますけども、その何千万種類の多様な 命のそれぞれがそれぞれの世界、世界観を持っているわけですね。

その中で生きているわけで、彼らにとっては人間なんていうものは、どうでもいい もので、それとたまたま何かの関係で接触すると、いろんな問題が起きてくる、 と。

その何千万の「環世界」が入り乱れた、あるいは混在して、あるいは共存している 状況が現実だという、そのことが、環境問題を考えるときの基本だと私は思ってい ます。

そうではないと、「人間主体で環境というものを捉えてしまう」。

その段階で、もう既に残りの9999万何千種類を無視することになってしまうのです ね。

今更ながら、「成長の限界」でありますけれども、

今更ながら、「成長の限界」でありますけれども、

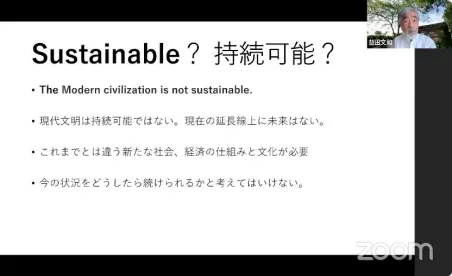

「Sustainability」って言葉が生まれてきたときにはですね、

・The Modern civilization is not sustainable.と、

要するに、近代文明っていうものはsustainableではないのだ、というのは、基本に あるわけですね。

・現代文明は持続可能ではない。unsustainableである。その延長線上には未来はな いのだと。

・これまでとは違った新たな社会、経済の仕組みと文化が必要なのだ。 ・”今の状況をどうしたら続けられるか”、ということを考えてはいけないのだ。 というのが基本にあったはずなのです。

ところがですね、それを、言い換えれば、つまり人間の現代文明は持続可能ではな いという、全て人間のというのがつくわけなのですけれども、

![]()

じゃあ、「sustainとは何なのだ」、と、

これは言語学的には詳しい話はわかりませんけども、いろんな意味を、実は持って います。

そんな中で、どうも ”持続させる” というところに我々日本人は焦点を当ててし まっていたんですね。

でも、実はそうじゃないのではないか、ということで、ヨーロッパの連中とずっと 話をしますと、むしろ、彼らはですね、”支える” というところにウエイトを置い ています。

![]()

で、例えば、ギリシャ神話に出てくるアトラースみたいな神が、地球を巨大な力で 支えているわけですね。

この感覚って何なのか、というと、どうも我々が生きているこの世の中というのは よくわからない、と。

よくわからないながらに、ある何かの力によって制御されている、と、支えられて いる、というふうに考えざるを得ないという、宗教感というか哲学があるわけです ね。

![]()

それは、インドの古代インドの宇宙観でもそうだったと言われています。 いろんな、象徴的ないろんな動物が登場するわけですけれども、

![]()

要はですね、『世界は何かによって支えられているのだ』、と、

それは、日本で言えば、非常に多様な霊魂であったり、自然の仕組みであったり宇 宙の法則であったり、いろいろあるでしょうけれども、何らかによってという、そ このとこはわからないわけですね。

![]() それを、”持続できる”、というふうに日本語で訳すわけですけれども、

それを、”持続できる”、というふうに日本語で訳すわけですけれども、

![]()

sustain=持続させる

sustainable=持続できる

sustainability=持続可能性

というふうに訳してしまったのですが、これが私は誤訳だというふうに思ってま す。

![]()

「sustainability」っていうのを考えるときに、「持続」という言葉を使ってしま うと、

どうも、”文明、社会、文化、経済を持続させるのだ”、と、

それはできないのですね。

そうではなくて、

![]() それが持続できないから、これ以上持続させることはできないから、

それが持続できないから、これ以上持続させることはできないから、

![]()

それに代わるalternativeな、続けていくことができる新しい文明、社会、文化、経 済を持たなきゃならない、っていうことになっている。

![]()

「持続可能」っていうのは、なんとなく、”頑張って持ちこたえるのだ”、という ふうに考えてしまいますけれども、そうじゃなくて、「sustainability」とは、実 はですね、もっと柔軟に対応して、新陳代謝を繰り返して命を繋いでいく、という ことじゃないか、というふうに考えられるわけですね。

![]()

そんなことを教えてくれたのは、実は、私の場合は中国人で、私が中国の大学で毎 年講義をしておりましたけれども、そのときに、ある時、話し終わったときに、学 長が、こういうものをくれたのですね。

これはステンレスの板にエッチングで施されているものですけれども、 中国のいわゆる帝国が、次から次に勃興しては衰退していく、と。 それが繰り返されて数千年、中国が存在しているということですね。

要するに、「sustainability」というのは、何かがずーっと続くのではなくて、ピ ークを迎え、衰退し、それに代わるものが生まれてきて、それが、また次から次へ と変化しながら繋がっていく、と、

ちょうど生命と同じですね。生命が死を迎え、そして次の生命にと繋がっていく、 と、

それが「sustainability」なんだ、と、それを無理やり続けようとしてはいけない のだっていうことを、彼らは教えてくれたわけですけれども、これは、ある意味非 常に面白い、示唆に富んだ考え方というふうに思います。

![]()

私は、長いことですね、「デザインとサステナビリティ」ということを研究テーマ にして活動してきていますけれども、元々は1980年代ですね、我々の仲間が立ち上 がるというか、気づくわけですね。

その前に、もう60年代から70年代にかけていくつも本が出ています。

それがこの「現代文明の危うさ」とか、「それに対するある種の見限り」とかです ね、そういうことを知らせていたのですけども、なかなかみんな耳を貸さない。

ただ、私達はそのデザインという行為を通じてですね、実に様々なものを作ってき た張本人なのですね。

それは、「建築」であったり、「自動車」であったり、あるいは、「家電製品」で あったり、「情報機器」であったりですね、「化粧品」に至るまで、「食品」に至 るまでですね、

様々なものを企画し、提案し、それを形づくって、いわゆる市場に送り込んでい く、と、

それがやがて成熟期を迎えると、さらに次の、もっといいものを、もっと便利なも のを、作っていくという形で、経済を成長させていく。

それの旗振り役だったのですね。

そのデザイナーたちが、一斉に、”これはおかしい”、というふうに気づいたの が、1980年代の終わりなのですね。

そこから、ヨーロッパを中心として大きな動きがありまして、私もそれに当初から 参加をしております。そうするとですね、やはり非常に矛盾に満ちた文明のあり 方、形というのが見えてくるわけですね。

簡単に言えば、自然資源を搾取して、モノを作って、それを消費して、そして放置 していく、と。

循環させないで、もう、本来大きな循環のシステムの中に物質というのはあるはず なのに、それを、そこで途切れさせてしまう、ということで、環境が汚染してい く。

だから二重に搾取するときに環境を破壊し、それを最終的には汚染していく、とい うことを繰り返してきている、ということがわかるわけです。

![]()

で2000年に入ってからは、多くの方々がですねそれに気づき、そして、いろんなこ とをしていくわけですけども、我々もその流れに乗ってですね、

いわゆるエコデザインとか、素材を、もちろん中心にしながら、様々、検討し、そ して状況を良くしようという努力をしてくるわけですけれども、

やっぱり結果的にはですね、我々は、というよりは、全ての人類がどういう、何を 望んでいるのか。

それそれを満たすために、どこまでやったら気が済むのかというところにかかって きてしまうのですね。

それがある限り、その、「消費の拡大」というのがある限り、生産というのはそれ を言い訳にして、どんどん資本投下し、そしてその巨大な資本がどっかに固まって いく、という、いわゆる現代の資本主義の構造の中で、格差も生まれれば、環境破 壊も生まれてくる、ということになってしまうので、

”それをどうやって解消していったらいいのか?”、ということを、いろいろと考 えて来ざるを得ないのですね。

そんなことをずっとやってきておりますけれども、

![]()

じゃあ、「サステナブルデザイン」というのは、私達が考える何なのかっていう と、

要するに「サステナブルな環世界」。

「人間の環世界が実現するためのデザイン」でしかないのですね。

ただ、重要なのは、”それをするために、他の生物の環世界を侵略しちゃいけな い”、ということなのです。

それは非常に難しい、抽象的な考え方になってしまうので、なかなかそれに対して 実感が湧かないということもあって、私は七、八年前に、仕事を一切やめて、とい うか、その前のデザインも、大企業のご商売を拡大するためのお手伝いとしてのデ ザインを辞めて、

実際には一社だけクライアントを残しておりますけども、

![]()

東京を辞してですね、山口の山の中で、今こういう事務所をやっております。 これがオープンハウスなのですけども、

ここに居りますと、もう周りに、もういろんな自然があり、いろんな動物がいて、 もうその毎日のようにイノシシはやってきて、ウリ坊がこの床下に3頭住み着いてい たりですね、そんなことがありますし、もう気まぐれに、本当に気まぐれにいろん な昆虫が卵を産み、それが孵るとその幼虫を食べに、あっという間にものすごい数 のカマキリが集まってきたりですね、ということが日常茶飯事なんですね。

あるいは植物もそうで、すごく長い間かかってやっと実が成って、それが落ちて、 というような繰り返し、

その中でもう一度「人間の環世界」っていうのを振り返ってみて、その限界という のをしっかり認識した上で次に何をしようかということを考えたいというふうに思 っていて、

![]()

ちょうど、そうこうしているうちに、国連もあの手この手でいろんなことを考え て、結局うまくいかなくて、最終的にというか、今現在は17のゴールを作って、SDG sというのを思いついたわけですけれども、

これも、いろんな思惑があって、なんていうのかな、やっと折り合いをつけたつも りだけど、実はついてない、というような状況ですので、

これに対して、我々としてはですね、積極的に関わってみようと思って、SDGsとい う言葉を、

![]()

「Sustainable Development」ではなくて、「Sustainable Design」というふうに置 き換えてみたのですね。

「デザインしていく、そのための目標」というふうに置き換えてみて、それについ て、一つ一つ取り組んでみようということで進めています。

![]()

その過程で、ちょっと重要な非常に重要な、いわゆる最初に申し上げたような「動 物の環世界」っていうことを考えたときに、

動物の側から人間を見たときに一体何が見えてくるのかな、っていうことを考えて ですね、この1冊の本を今作りました。

その本は作っただけではなくて、その本をもとにして、特に子供たちが、若者たち が

それについて考えていくという、つまり動物の目線で人間活動間隔を見直してみる ことによって見えてくるものいっぱいあるのですね。それをも若い人たちの経験と して、やってみようということを続けています。

これがいわゆる「Sustainable Design」のですね、現在進行形なのですね。

私の話題としてはですね今日をお伝えしたいのは以上なのですけれども、ちょっと 問題がですね、大きすぎてお話のタネになるかどうか自信がありませんけれども、 一応ここで話題提供を終わりたいと思います。

(*1)Max Bill

今さら聞けないマックス・ビル。他分野に足跡を残す、バウハウス最後の巨匠。

〈WELL〉

(*2)

Max Bill – Bauhaus-Künstler, Designer und Architekt

https://www.deutschlandfunk.de/vor-25-jahren-gestorben-max-bill-bauhaus-kuenstler-designer-100. html

〈deutschlandfunk〉

動物に聞いてみた アニマルSDGs

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%84%E 3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E2%94%80%E2%94%80%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB-SDGs-%E7%9 B%8A%E7%94%B0-%E6%96%87%E5%92%8C/dp/4811850114

コメント