2022.5.16

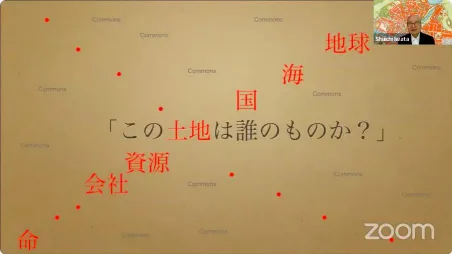

「この土地は誰のものか?」

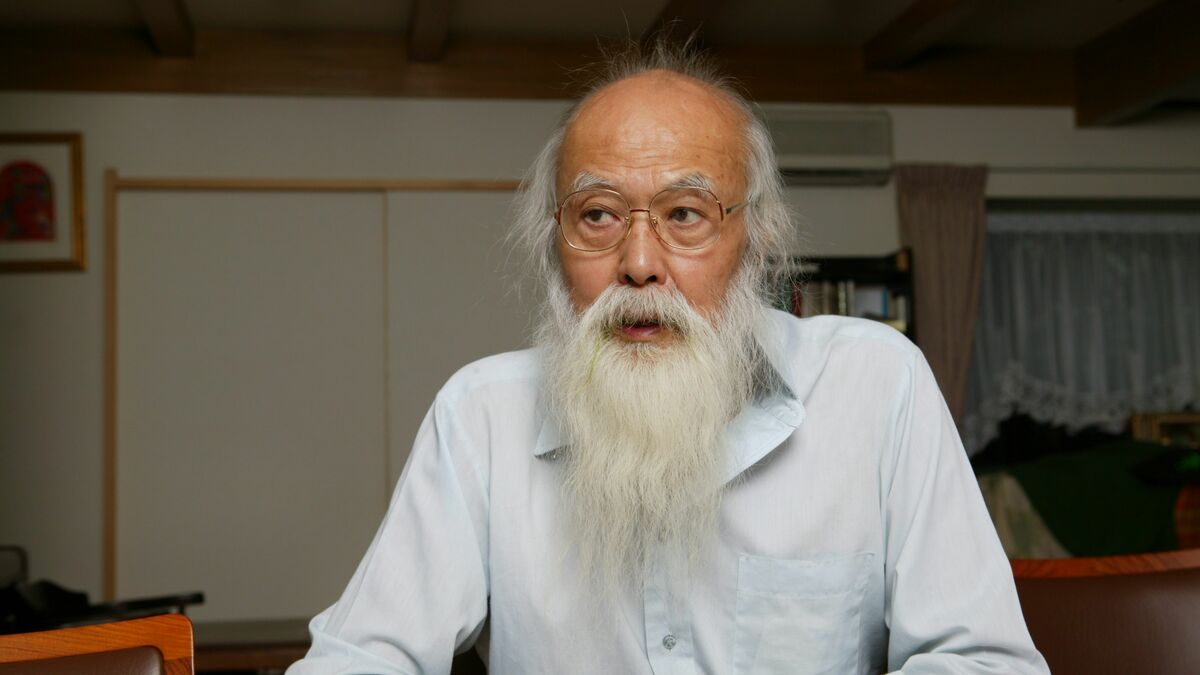

岩田修一氏

〈エコエティカ研究所主筆〉

「この土地は誰のものか?」というのは、

これは、以前ですね、コロンブスの話をさせていただいた時に、

コロンブスがアメリカ大陸というか、西インド諸島に行ったときに、 ”This is my land” って言ったときに、

インディアンの人たちは、

”This is our land”

と答えたという、そういうエピソードをちょっとお話させていただいたと思いますが、 今回のウクライナの問題もですね、

多分、一方は “This is our land” として、

もう片方は、”This is my land” と言って、

大変なことが起こっている、という、そういうところがあると思います。 この「土地」、「土地」というこの課題というのはですね、

「認識論」とか「存在論」とかですね、

「過去・現在・未来をどう繋げるか」とか、

「自己と他者の他我の問題」とかですね、

あるいは、

「正義」とか、

あるいは、最終的には、

「人間とは?」っていうような、

そういう、非常に、議論がなかなかいつまでたっても続くような、そういう大きな問題に 関わっている、一つの課題設定なのだと思います。

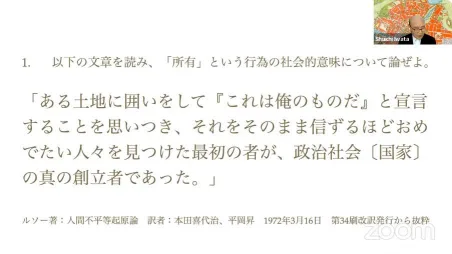

それで、私はこの問題意識で、ちょっと前に入試問題として、どことは言いませんが、こ んな問題を作ったことがあります。

これ、多分皆さんよくご存知だと思いますが、ルソーの『人間不平等起源論』(*1)とい うところに書いてある文章で、先ほどのコロンブスとか、あるいはインディアンのことを 引用しながらですね、

「ある土地に囲いをして、『これは俺のものだ』と宣言することを思いつき、それをその まま信ずるほどおめでたい人々を見つけた最初の者が、政治社会〔国家〕の真の創立者 であった」

というふうな、大変衝撃的な文章が書いてあってですね、

そのときの入試の出題の意図としては、

”「シェアリングエコノミー」とか、「環境の問題」とか、そういったことを、きっと受験生は 多少でも議論してくれるかな?”、という、そんな期待で作りました。

このルソーの、”国家というものを、誰のものか?”とする、という、そういう観点から言 いますとですね、

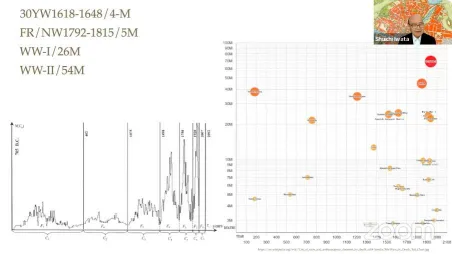

これは、この画も以前お見せしたことあるのですが、

左側は私の非常に親しい友人のウクライナのキエフ工科大学の学長、ミハエル・ズグロフ スキー(*2)が作成した図です。

彼は、2月の24日のロシアがウクライナに侵攻したときはですね、突然フェイスブック で、全学生、全職員に対してですね、

”これから大変なことがあるから、学校からのいろいろなメッセージをしっかり聞くよう に”、と知らせました。そんなメッセージをたまたま私も共有することになって、大変な ことになったな、というふうに思った記憶があるのです。

その彼が作ったチャートで、横軸は「年代」で、縦軸は、いわゆる「コンフリクト」っていい ますか、「戦争」とか「いろんな争いごと」の歴史的な数です。

BC705年からですね、2100年までを見通して、”今世紀、一体どんなことをしなけれ ばならないか”、ということを示唆する、非常に素晴らしいチャートだと思って、私は 時々使ってるんです。

この上にちょっと書きましたように、

「30年戦争」のときは、大体400万人以上の人が死んでいるのですね、

「フランス革命から、ナポレオン戦争」のときにはですね、大体500万人ぐらい死んだ、 という。これWeb情報ですから、どこまで正しいかはわかりませんが、 「第一次世界大戦」で2600万人、

それから、「第二次世界大戦」で5400万人、これは数え方によってはもっと遥かに多い のかもしれませんが、

こういうコンフリクトの中で多くの命が失われている、という、そういうことが示されて いるかと思います。

近年は「内戦」とかですね、「テロ」とか、いろんなことがあって、

いわゆる統計、大きな統計に出てこない「小さなコンフリクト」が、次から次へと継続し つつあるので、

”この一番根源的なところには何があるのだろうか?”

結局は、”この土地は俺のものだ”、という、そういう、ひとつの

「利己の主張に対する考え方」と、

それから、”この土地は私達のものだ”、という、そういう主張との、いろんな意味での 「軋轢」というか、「コンフリクト」というか、「戦い」というか、そういったものが、ずっと世 界全体の大きな動きを支配してきた。

人類はそこのところをなかなか超えられない、といいますか、その限界を超えられな い、というのは、私達の知力の及ばないところなんだろう、というふうに思います。

そういう意味で、

ここのところは、前もちょっとお話しましたが、そういったことをいろいろ議論している 人が、ズグロフスキーはじめ、たくさんいるわけなのです。

彼はですね、

”いわゆる「資本主義」と「共産主義」のそれぞれの、いいとこ、悪いとこ”、 それから、

”その辺のその主義主張を濫用したことによる大きな課題を克服するためには、「それ を超える」、「その資本主義と共産主義を超える方向」をウクライナが求めなければいけ ない”、

っていう問題意識で、そういうメッセージを込めた論文です。

ローマ法王の詔勅にあるような、

⦅レールム・ノヴァールム(Rerum Novarum)〈「新しき事がらについて」〉⦆(*3)とい う、その、

”Abuses of Socialism and Illusions of Capitalism”

これ、有名な、宇沢先生も引用しているものなのですが、(*4)何百年間にわたって全 体を見たときの歴史観の一つの見方です。

今回ウクライナの課題はですね、私達に、非常に多くのことを、さらに深く考えるよう に、と言っているんだろうと思いますので、

そういう意味で、ちょっといろいろと考えてみます。

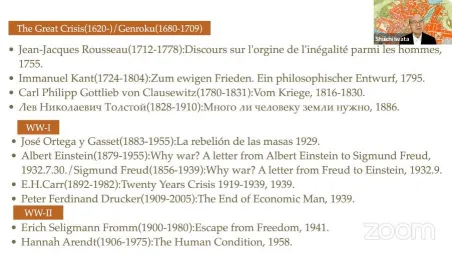

一番上のブロックがですね、いわゆる、17世紀のヨーロッパ、特にイギリスを中心とし た、大きな混乱の時期で、

[The Great Crisis]というふうに、ヨーロッパを中心にした歴史家は位置づけている わけなのですが、

日本は鎖国のおかげで、元禄の泰平の世を楽しんでいて、江戸文化みたいな、あるいは 大阪文化みたいなものが作られていった、そういう時期になる。

その頃ですね、ジャン・ジャック・ルソーが出てきてですね、

先ほどの『人間不平等起源論』、その他、「社会をどういうふうに作ったらいいか」、「どう いうふうに作られていくか」、というようないろんな思索をしていますし、

それをですね、ちょっと時間がずれてですね、カント(*5)がルソーを精読していたらし いですが、

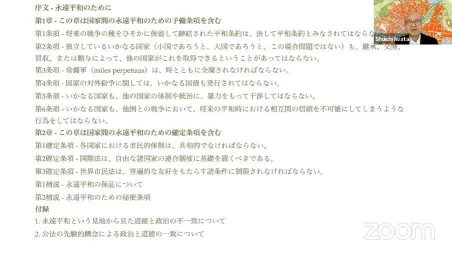

いわゆる、”永久平和のために”という有名な、『Zum Ewigen Frieden』(*6)とい う、その本を出しているんですね。

これ、ウクライナ危機があったおかげで、私ももう一回、再読してみたのですが、今まで、 何か表層的にしか、国連を作るための一つの何とかだ、とかいう、その程度の読み方し かしてなかったのですが、

行間とか、いろんなところを見るとですね、まさに今回のあの戦争が指摘していた、”人 間の性(サガ)に対するいろんな課題”を、実に的確に指摘をしていてですね、

私自身は、非常に感動を覚えました。

ちょっと時間延びてしまう関係で、少し説明させていただきますと、 今、手元に、『永久平和のために』っていうところの文が書いてあるのですが、

これをですね、よくご存知のように、オランダの旅館業者が看板に記していた文字を、 多少シニカルにそれを引用しながらですね、

”戦争に飽きようともしない国家元首たちに関わるのか、それとも、単にそうしたあの甘 い夢を見ている哲学者たちだけに関わるのか、といった問題は未決定のままにしてお こう”、と、

そんなふうに言いながらですね、平和のための条件をいろいろ書いてある。 それで、最初のところはですね、第1章の第1条項のところに、

「将来の戦争、云々」、と言って、平和条約のことが書いてあって、

”平和条約というのは、それは単なる「休戦」であり、「敵対行為の延期」であって、平和 ではないからである、云々”、っていうふうに書いてありましてですね、

”「平和」とは、一切の敵意が終わることで、

「永遠の」、という形、形容詞を平和につけるのは、かえって疑念を起こさせる、 この重複ともいえる、云々”

ということで、

大変、もう、全ての文章の行間をいろいろ読むと、いろんな膨大な思索が入っている感 じがして、

ぜひこれは、もう1回皆さんと一緒に読んでですね、何か議論させていただけたら、とい うふうにも思います。

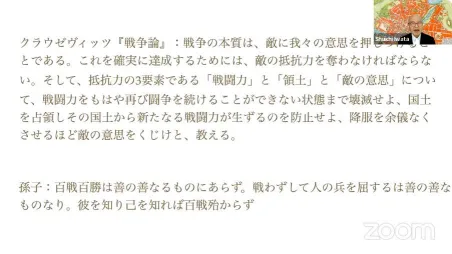

それから、その頃ですね、フランス革命のところをいろいろ考えてですね、クラウゼヴィ ッツの『戦争論』(*7)というのが書いてあってですね、それは、この後ちょっと示します が、

そこも非常に示唆的な中身を持っております。

それから、その次は、トルストイが非常に示唆的なのですが、

”人はどれだけ土地を所有できるか”、っていうような、そういうその、ロシア語で書いて ある寓話がありましてですね、

”太陽が沈むまでに、歩いた距離の内側を、お前の領土ってお前の土地にできる”、とい うような、そういう話があって、子供の頃読んだのですが、

まさに、トルストイが、”ルソーとかカントを読んで、あの寓話を書いた”、といいますか、 その書いたことが、本当のそこの意味が、「戦争と平和」とか、いろんな本を書いている わけなのですが、

”彼の人間洞察というところが、共産主義の中で全く消えてしまっているのかな?と、そ んなところをなんとなく感じています。

それからですね、これが大体一つのブロックとして、私自身がそれぞれ読んだ、いわゆる 書籍の引用なのですが、その次もいろいろ読んでいるのですが、

第一次世界大戦、第二次世界大戦を通してですね、非常に印象的だったのは、

その上のところが、割と、「君主と人民」っていいますか、「国民」っていう関係でいろい ろ議論していたのに対してですね、

その後は、「大衆の移ろいやすさ」、「大衆の、ある意味での無責任さ」、そういったもの を非常にしっかりと書いている話です。

このアインシュタインとフロイントの、”平和とは何か?”、という、往復書簡というのはも うちょっと別の視点だったんですが、

むしろ「個人」というよりは、「大衆」というものの特性を、

オルテガ(*8)とか、あるいは、カー(E・H・Carr)(*9)とかですね、あるいはドラッカ ー、

これは、私は、最近といいますか、東大辞めてから読んだ本なのですが、

『The end of Economic Man』(*10)というのは、これは素晴らしい本だな、と 思っているのです。大戦の混乱の時代にこれだけの本が書ける、という人が、ヨーロッ パの中にいた、ということで、

「個人」ではなくて、「社会の中での人間」、あるいは、「そこでの大衆」というものを、それ ぞれしっかりと切り取ったいろんな論説があってですね、社会の厚みを感じます。

そんなところから、最後のところは、アーレント(*11)をちょっと引用したのですが、

”もう一度、「人間とは何か」ということを考えてみよう”、というふうな、そういう形で、 賢者たちがいろんなことを述べているわけです。

それをちょっと今回の話題提供で、当てはめてみると、

上がクラウゼヴィッツの『戦争論』なんですが、一つのレッスンなのですが、

そこのところが、実に、上はまさに、ロシアそのもの、”徹底的に殲滅する”、という、「今 の戦い方の原理」みたいなことを、『戦争論』の中で、”降伏を余儀なくさせるほど敵の意 思をくじけ”、という、それが失敗したわけなのですが、

そこら辺のところのですね、私の勉強の足らなさなのだろうと思うんですが、そういう ところがありますし、

下のところはですね、あんまり、いろんな方がいろんなことを言っていますが、「その反 対側の陣営の一番後ろで操っている人の戦略」というのが、

「戦わずして勝つ」という、「武器を提供して勝つ」という、何か、もっと”先祖返り”した 『孫子の兵法』をやっているような感じもしないではないわけですね。

やっぱり、こういうふうなところから、枠組みから抜けられない人間、というものが、

やっぱりその前のいろんな哲学や何かの人たちの思索を、まだ活かしきれてない、とい うか、学べてない、と、

そんなところが、非常に、自分自身も含めて”人間の限界かな”、と、思います。

これは、先ほどの、『永久平和のために』、ということで、これちょっと飛ばしますが、 それぞれ、1センテンスごとに非常に意味があるわけなのですが、

”常備軍は、時とともに全廃されなければならない”、云々、ということが書いてあって、

その後に、きちっとその論証がちゃんと書いてあって、

やっぱり、その時代、と言いますか、彼の時代のいろんな意味での苦しみが、凝縮され た、といいますか、”いつまで人々は戦っていくのだろう”、という、そういうことに対す る、カントの苦しみ、憂いがある。

そういったところにですね、哲学者はいろいろ言っているんだけど、

”どうして、やっぱり世の中のことを動かせないのかなあ”、という、そういう観点からで すね、

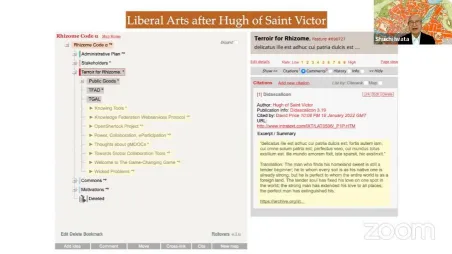

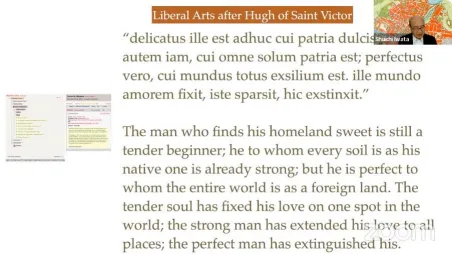

ちょっと、私、最近、いわゆる、”リベラルアーツというのは何か?”、という、そういう観 点でちょっといろいろ考えており、いろんな書籍を読んだりしているんですが、

この右側にあるのがですね、サン・ヴィクトル(の)フーゴ―(*12)の、一つのラテン語 の文章で、下は英語で翻訳書いてありますが、ラテン語のところで、最後のところにで すね、

”自分の故国を守るっていうのは非常に大事なことである”、と、

ロシアの人たちも、彼らは「勇者」という言葉が好きなんだと思うんですが、

やはり、”ロシアを守った人たちが、「英雄」であり「勇者」である”、という、そういう観点 でのその美意識があって、いろんなところでいつも出てくるわけなんですが、

そういう「自国を守る愛国心」とですね、それから、「どっかに行ったときの他国に対する その親近感」と、そういう、二つの見方があるんです。

本当のリベラルアーツはどうしたらいいか、というと、

いわゆる、”故国を捨てたところに本当の人間らしさ、リベラルアーツの基本がある”、と いうことが、ここに、フーコ―によって、非常にきれいに書かれていて、

「それがリベラルアーツの本質だ」というようなことを、ここにちょっと、そのままの、文 を入れてますので、あとでお読みいただきたいと思いますが、

”やはり、学問というのは、本来その故国を捨てなきゃいけない”、そんなふうに感じる わけです。

それで、そういう意味で、しっかりと議論を最近しているのはですね、ジョンロールズ も、(右側はジョンロールズなんですが)、

左側はですね、ノーム・チョムスキー。(*13)これは12日ぐらい前のZoomでのYouT ubeに載っていますけれども、彼のプレゼンテーションで、

ベトナム戦争以降ですね、非常に、まさにリベラルアーツそのものを、彼の主張に同意す る人も同意しない人もいますが、しっかりと主張し抜いている点で、現代ではですね、学 ばなければいけない1人の人間、賢者かな、というふうに思っています。

そういう意味で、「この土地は誰のものか」、っていうことを考えたときにですね、ウクラ イナ戦争っていうのを、単にウクライナ問題だけではなく、人類全体の問題として、もう ちょっといろんな、”人間はなぜ利己的になるのか?”、とか、

あるいは、ルソーとかカントの言葉でいいますと、

”神が創った自然っていうのは、とても理想的なものなのだけれども、人間が創った自 由というものは悪である”、と、そういう見方もあってですね、

そこらあたりのところで、やっぱり、”自分とは何か?”、ということを考え抜かなきゃい けないんだろう、というふうに思います。

そんなことを考えながらですね、

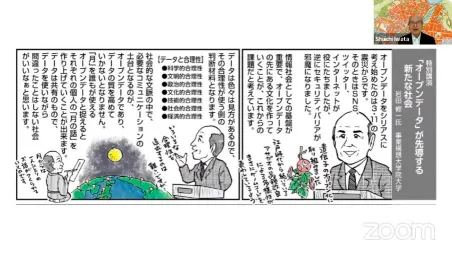

私は昔、「データは誰のものか」、というので講演をしたことがあって、(*14)それを漫 画にしてくれる人がいて、こんな漫画になって、これは私の顔よりはこの漫画の方がい い、というふうな人もいますし、本物の方がいい、と言ってくれる人もいるのですが。 (笑)

データはお月様と同じで、「人類全体の共通財産である」、というのは、それはそれで、こ の流れの中でしっかり考えなきゃいけないな、というふうに思っています。

それで、「この土地は誰のものか?」という、この「土地」というものを、 「国」とか「海」とか「地球」とか「空」とか考えたときに、

「空」とか「地球」ということを考えたときに、環境とか何か、先生方がいろいろ議論され ているような中身だと思いますし、

「資源」というふうに考えて、「エネルギー資源」として考えた方がいい、と、そのときは、 いわゆる「エネルギー資源に対する占有権」とか「利権」とかいろんなことがあって、

これは、膨大な人々を殺戮した、いわゆる植民地時代のいろんなところでの先ほどの統 計がいろいろ出ていますし、最近は会社のM&Aとかですね何かいろんなことがあっ て、

「会社」というのを「公共的な財産」と考えるか、あるいは「私的グループの財産」と考え るか、まあ、そんなところ、いろいろありますし、

最後は、「命」というものを粗末にする、というようなこともいろいろありますので、 「命というものは、自分のものなのか、あるいは、神様が与えてくれたものなのか」、 それから、「DNAとは誰のものか?」、と、そんなこともいろいろ考えられるわけです。

それでですね、私の画面の背景にあるのは、どこだか、そろそろおわかりになったと思 いますが、

ケーニヒスベルク(*15)の、昔の地図なのです。これは、1736年に、オイラーが、五つ の橋を一筆書きで渡るのにどうしたらいいか”、と有名な、ブラフ理論のトポロジー問題 (*16)を、証明を与えた古い地図ですが、urlは端っこの方にありますので、ぜひ、ググ っていただければと思うのです。

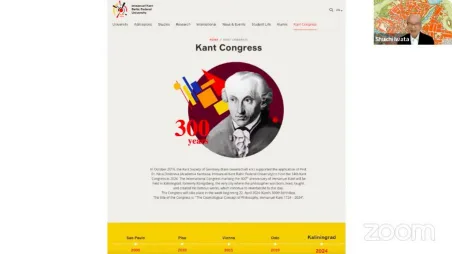

そこでですね、それはあのプロシアの一つの町だったのですが、カントもそこで生まれ て、ずっと活動を続けていたわけですね。

それが、カントが生まれたのが、前の資料になりますと、ちょっと書きましたけれども、 カントがね、2024年にちょうど生誕300年で、そこでケーニヒスベルク、今はロシア領 になっているその地域で、カントの生誕300年祭を祝う国際的なコンファレンスが開か れるのですね。(*17)

それでこれはカントの名前をつけた「Immanuel Kant Baltic Federal Universit y」 (*18)というところが主催してやるのですが、

ここで、カントのインスティテュートの所長をやっている人が、私、知り合いで、その彼に どうやって手紙を出そうかな、と思っていろいろ考えているわけなのです。

『永久平和のために』、というような、そういう素晴らしい書籍を書いたカントのトップの 研究者が、今回のウクライナとロシアのその問題に対して、”ロシアは正しい”、という、そ ういう考えから抜けられないという、今、状況はそんな感じです。今、もう少し変わった かもしれません、ここ2-3日で変わったかもしれませんけれども、

そういう、その、やっぱり、”情報を閉ざされたときの、ある意味で、書き込まれた一つの コンセプトから抜けられない人間の弱さ”、というものを、ある意味ではカントをよく知 っている人が抜けられないでいる、という、

そういう人に対して、これは、全く、今、ロシアの指導者を含めて、80%の大衆が、そこ から抜けられない、というのが、今の問題なのだろうと思いますので、そういう人たち に対して、どんなふうにカントの一番大事な理念というものを訴え、「世界全体で起こっ ている類似の問題を、人類全体が克服する」、ということができるんだろうか?、と。

そんな意味で、しっかりした手紙を書いてですね、今、ロシア領になっているケーニヒス ベルクの代表する哲学者で、2024年にはカントの国際会議を開こうとしている人たち に、(大事なことなので、ちょっとあえて繰り返して申し上げますが)、何を語ったらいい のか、そういう意味で、皆さんにぜひ、いろいろご意見を頂けたら、と思います。

以上です。

(*1)人間不平等起源論

人間不平等起源論

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E4%B8%8D%E5%B9%B3%E7%AD%8 9%E8%B5%B7%E6%BA%90%E8%AB%96

〈Wikipedia〉

(*2)ミハエル・ズグロフスキー

(参考記事)

倉井大使のズグロフスキー・キエフ国立工科大学長表敬

〈在ウクライナ日本大使館〉

(*3)レールム・ノヴァールム

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%83%B B%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%A0

〈Wikipedia〉

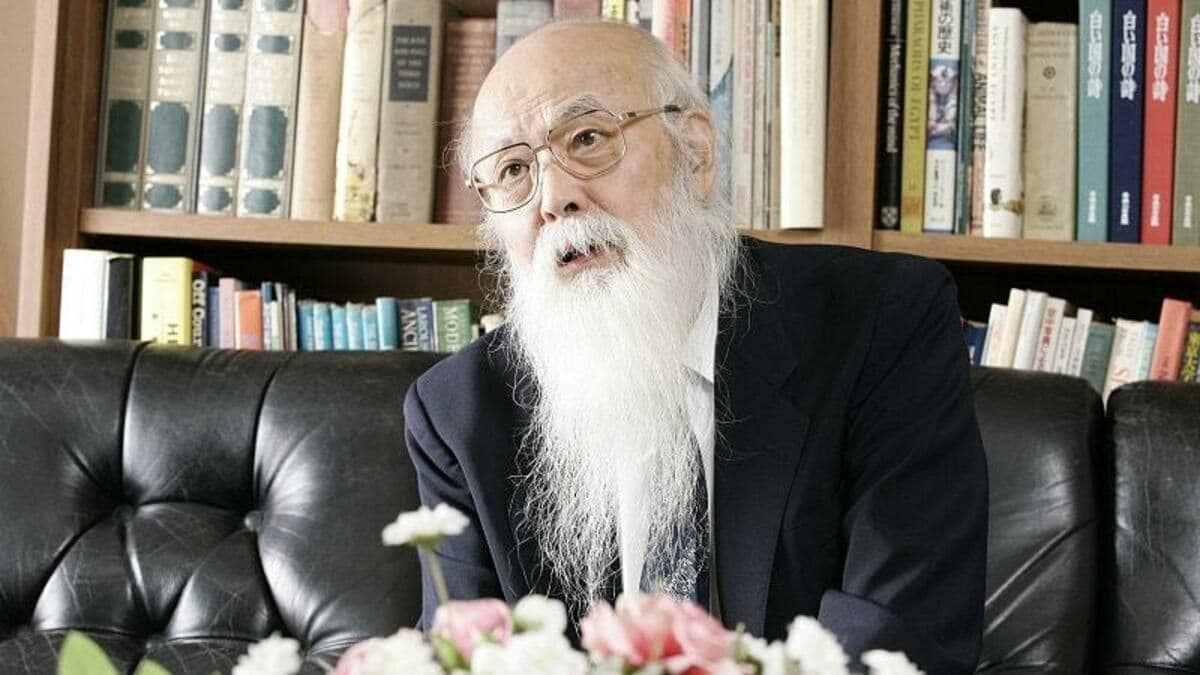

(*4)宇沢弘文氏の進言を受けて1991年5月1日にローマ法王ヨハネ・パウロ二世 が出した回勅「新しいレールム・ノヴァルム 社会主義の弊害と資本主義の幻想」 (New Rerum Novarum – Abuses of Socialism and Illusions of Capital ism)

批判噴き出す「資本主義」は結局、何が問題なのか

財界トップも言及、再注目「宇沢弘文」の思想

〈東洋経済online〉

『宇沢弘文 傑作論文全ファイル』経済学は人を幸せにしているのか?

〈HONZ〉

宇沢経済学の根底にある「人間尊重」とは何か

「知の巨人」宇沢弘文先生の業績

〈東洋経済online〉

(*5)

イマヌエル・カント

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%8C%E3%82%A8%E3%83%A B%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%88

〈Wikipedia〉

(*6)『Zum Ewigen Frieden』永遠平和のために

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E9%81%A0%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%A E%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB

〈Wikipedia〉

(*7)クラウゼヴィッツ『戦争論』

3分でわかる! クラウゼヴィッツ『戦争論』

〈Diamond onlin〉

(*8)オルテガ

ホセ・オルテガ・イ・ガセット

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%BB%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%A B%E3%83%86%E3%82%AC%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%BB%E3%83%83%E 3%83%88

〈Wikipedia〉

(*9)カー(E・H・Carr)

https://ja.wikipedia.org/wiki/E%E3%83%BBH%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC 〈Wikipedia〉

(*10)The End of Economic Man

https://www.amazon.co.jp/End-Economic-Man-Origins-Totalitarianism/dp/156000 6218

〈Amazon〉

ピーター・ドラッカー

マネジメントの父

〈Diamond online〉

(*11)ハンナ・アーレント

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%A 2%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88

ハンナ・アーレントの『人間の条件』の内容・議論をわかりやすく解説 https://liberal-arts-guide.com/hannah-arendt-the-human-condition/ 〈リベラルアーツガイド〉

(*12)サン・ヴィクトルのフーゴー

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A 3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC 〈Wikipedia〉

ディダスカリコン 第1巻

(*13)ノーム・チョムスキー。(*1)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%8 1%E3%83%A7%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC

〈Wikipedia〉

(*14)「データは誰のものか」岩田修一氏

オープンデータからの発見、そしてデータ加工貿易へ

https://pari.ifi.u-tokyo.ac.jp/publications/column89.html 〈東京大学政策ビジョン研究センター〉

座談会

社会と科学のためのオープンデータ

UHLIR, Paul F., LAL, Krishan, 大武 美保子, 岩田 修一

https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/58/5/58_333/_html/-char/ja/ 〈J-stage〉

(*15)ケーニヒスベルク

ケーニヒスベルク (プロイセン)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%92%E3%82%B 9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B 3)

〈Wikipedia〉

(*16)グラフ理論、トポロジー

グラフ理論

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E7%90%86%E8%AB%96 〈Wikipedia〉

■シンポジウム III 認知モデルと方法論

グラフ理論

https://www.jstage.jst.go.jp/article/neuropsychology/34/3/34_17038/_pdf/-ch ar/ja

〈国立研究開発法人情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター〉

(*17)Immanuel Kant’s Anniversary

〈Immanuel Kant Baltic Federal University 〉

(*18)Immanuel Kant Baltic Federal University https://kantiana.ru/en/

コメント