2020.12.22

「炭素循環と再生可能エネルギー」

中村崇氏

東北大学 名誉教授

「炭素循環」、あまり個人的には好きな言葉ではないんですが、

「再生可能エネルギー」とどういう関係があるかというより、「再生可能エネルギ ー」と「炭素循環」を一緒に考えなきゃいけない部分がある、ということでお話を させていただきます。

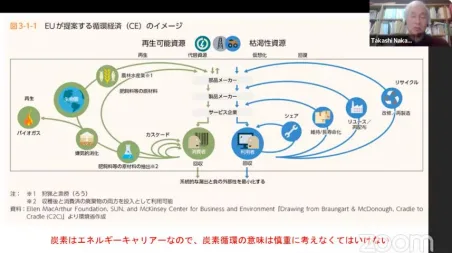

この図って、いわゆる〚エレンマッカーサー財団が出したサーキュラーエコノミー の図〛です。これは、それを環境省が和訳したものを載っけていましたので、こち らの方が使い勝手がいいかなということで、これ出しているんですけれども、

これ、皆さん違和感ございませんでしたか?この図を見て。

私、最初見たときですね、”そうだよね”、と思ったんですけど、よくよく考えた ら、これちょっと変ではないかということはないです。これはすごく使い方によっ てはですね、悪用できる図なんですよ。

”悪用できる”というと言い方悪いんですけど、右側はご存知のように、従来の「材 料素材等の循環」で、まあ、これは昔からよくあるパターンです。

左側が「バイオ系」なんですけど、この「バイオ系の循環」も、これ自体の考え方 は別にそんなにどうってことないですよね。

これ”両方書いてある”っていうところがミソなんですが、

右と左って、「時間軸が、もう無茶苦茶違う」っていうのは明らかなんですね。 これが、同じような時間軸に見えてしまう、ということですね。

これは、”両方考えなきゃいけないよ”、っていうこと自体は、まあ悪くはないと思 うんですけど、

これは、もう本当に、知らない人が見ると、”ああ、そうですか”、なんて、”これで ハッピーだよね!”、っていうことになる可能性があるし、うまくやると非常に悪用 ができる図になります。

これどういうことかっていうとですね、「化学反応」をやっていらっしゃる方はす ぐわかると思いますけど、

・化学反応で「還元反応」ってあるんですよね。これはみんな遅いんです。どうい うところでも、この「還元反応」は遅いんです。

「光合成」っていうのは、したがって非常に遅い反応なんですね。

もちろん、これを早くする技術っていうのは、今、一生懸命みんなやっているんで すけど、なかなか難しい。

それで、したがって。使いやすいバイオ燃料は逼迫、取り合いになっているわけで す。

〈カーボンニュートラル〉ということで、従来からもう、バイオ燃料になるような 素質があるものは取り合いになる。

ご存知のように、「石油」「石炭」というのは、「数千万年」から「数百万年」、 シアノバクテリアから考えると「億年単位」での蓄積なわけですから、

まあ、それを十分考える必要があると。

・「酸化反応」ってのは、ご存知のように爆発ですから、一番早いのは。 もう「マイクロセカンド」とか、もっと早い、「瞬間的に」起こります。 これは生物学的に言うと、(還元反応で代謝をすることないですけど)、 「酸素以外の代謝」って昔からあるんですね、微生物で。

そっちは非常に遅くて、”生物がどんどん進化していって人間まで出来上がった”、 っていうのは、ひとつの要因は、

「酸素を代謝に使った」っていう、その「酸化反応を代謝に使った」っていうのが 決定的だと思っています。

まあ、そういうことです、と。

・したがって、「バイオ資源を使用した〈カーボンニュートラル〉を考えてエネル ギーバランスを取る」、っていうのは、そういう意味では”時間的な差がむちゃくち ゃ大きい”と、それを十分に認識しないといけないということです。

”「いかに CO2 を、どうこう、バイオ系で何とかしようとしても、その間にはもの すごい時間のギャップがあるんだ」、ということを認識する必要がある”

というのを、今日は言いたかった、ということです。

あと炭素循環の技術としてはですね、これもいろいろあるんですけど、 ・生物系が、多分本質的なんだろう、と、光合成ベースのですね。

・光合成以外だと「本質的再放出」が起こる可能性がありますので、そこら辺は十 分注意が必要ですね。

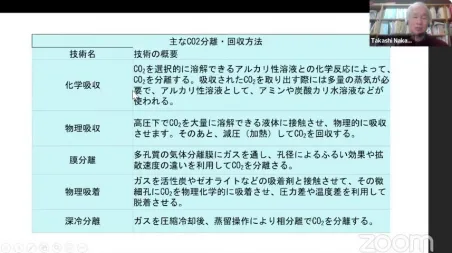

・単に吸収する技術はたくさんあるんですけど、

一番簡単なのが、「アクティブな CaO(Calcium oxide:酸化カルシウム)(*1) を利用する」ということ。

これ、よく考えたら非常におかしいんですよ。

元々ですね、Calcium oxide がフリーであった状態のものに、地球上の CO2 はそこ が吸収していってですね、ドロマイト(dolomite)(*2)とかいろんなものがで きたわけですから、

それをまた、我々は「使うときに CO2 を出して」、で、「残った CaO をまた使お う」、と、

それは、気持ちはわかるし、悪いことじゃないですよ。だけどそれも、ちょっとお かしいよね、と。

・分離は「膜分離」を使うことが非常に多いですね。(*3)

これも、別に技術としておかしいわけではないんですけど、これは膜の分離であっ て、本質的に CO2 がなくなるわけではないですから。

・「CCS」(*4)なんかもいろいろあるんですけど、

いろんなことをやっていいんです。いいんですけど、

”本質的には、そこで再生可能エネルギーを利用することをやって、「固定」、「循 環」を行えないと意味がない”。

つまり、先ほど言った、私があんまり好きではない言葉なんですけど、「再生可能 エネルギー」を使ってですね、

最低限、「PV(太陽光発電)」、(*5)もしくは「風力」とかですね、そういう ところから出てきたエネルギーを使わざるを得ない。

それでも、”「CO2 を、本当の意味で循環させる」というか、そのようなことは、 「あくまでも時間差がめちゃくちゃ大きい」ということを十分理解する必要があり ます”。

これは、先ほどの技術で、”このようなものがたくさんありますよね”、っていうけ ど、

よくよく考えたら、これ、

”どれをやるにしてもですね、「相当な外部エネルギーが必要」ですし、「これをプ ロセスにうまいこと利用するのはなかなか大変」であります”。

ちなみにですね、これ皆さんご存知ですかね、

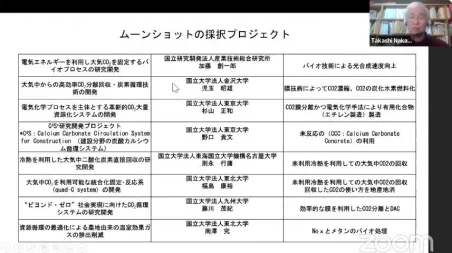

〈ムーンショット〉で、「経産省系、NEDO が募集したムーンショット」と「採用 されたもの」です。

別に、これに対して、どうのこうのとは言いませんけど、

ほとんどがですね、「電気を使ったカーボン固定」、

直接的にはですね、電解を使ってカーボン固定をしたりですね、いろんなことやっ ているんですよ。

中にはなかなかセンスがいいものがあって、”ちゃんとローカルなところを考慮し て、そこで回しましょう”、というのもありますし、一概に否定するものではないん ですけど、

”本質はなんだ”、というと、全部、やっぱりエネルギーを利用して、 はっきり言うと、”CO2 が見えなくなればよろしい”、ということです。

”目の前から無くなると、なんか安心してしまう”、というのが、中にある、という 感じですね。

先ほど言った、「時間差の問題」に関しては、どれ一つ、解答があるわけではな い、ということ。

これを十分に理解して、我々は〈カーボン循環〉なんていうことを考えなきゃいけ ない。

もうこれ、時間がもうそろそろ来ているんで、最後の、

”解”っていうか、”こんなことができるかも”、”できる”、というか、”こんなことで も、こういうレベルでも、やんなきゃしょうがないよね”、っていうことで言ってい るところがあります。

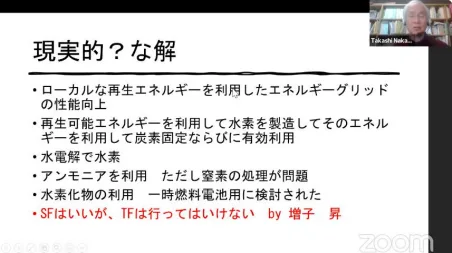

・ローカルな再生エネルギーを利用したエネルギーグリッドの性能向上を図って、 ここで、なるべく前から言っているように、

”「エネルギーをそのところで地産地消する」ということをベースに、ある程度社会 設計をする”、ということをせざるをえない。

もしくは再生可能エネルギーを使ってですね、まあ、しょうがないから蓄積でき る、

前回、お話ししましたように、エネルギーっていうのは、”蓄積できてナンボ”、で すから、

エネルギーとして蓄積できるものとしては、「水素」とか、あとで、このように書 いています「アンモニア」とかいろんなものがあるんですけど、なるべくそっちの 方に持っていく。

それで、”水素はどうやって作るの?”、というと、(*6)

・「水電解」っていう手もありますよね。”この電気はどこから来るの?”、って言 うと、

”PV でもいい”、と。

もちろん、「風車」というか「風力」でもよろしい。

・「アンモニア」も、エネルギーキャリアの一つですからいいけど、 これ、用心しないと、「窒素の処理」が後で問題になります。(*7)

・「水素化物」も、これも散々研究されて、”燃料電池車にこれ使えないか?”、と いう研究をやられたんですけど、最終的に勝ったのが、やっぱり、これ、「ボン ベ」になった、と。

ここをやっぱり理解しなきゃいけないですよね。

「ボンベになった」っていうのは、何を意味するかというと、

やっぱり「液体のエネルギーストレージ」ってのは、すごく効率がいいんですよ ね、後々っていうか、使い勝手ということで。

そういうことを意味しています。

そういう意味で、別に、ムーンショットが、「TF」にならなければいいのですがと 心配しています。

「SF」っていうのは「サイエンティック フィクション」ですから、これいいですよ ね、

これは楽しくやればいいわけで、我々も楽しんでいるわけですけれども、

「TF」っていうのはですね、「テクノロジカル フィクション」なんです。

”一見、やれそうで、すごく合理的で良さそうですけど、これをやってはいけな い”、というのは、私の恩師の一人である増子先生(*8)がですね、もう常日頃か ら言われていまして、

これは、はっきり言うと、熱力学に反するようなことで、昔で言う”錬金術をしちゃ いけない”、ということなんですけど、

この「カーボンを循環させる」ということはですね、

”カーボンそのものはエネルギーキャリアとして素晴らしいものですから、

「用心しないと、いくらでも「TF」に陥る可能性がある」ということを心して考え なきゃいけない”、ということです。

ということで、今日の話題の提供はこれでおしまいにさせていただきます。

(*1)酸化カルシウム

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB %E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0

Wikipedia

(*2)ドロマイト

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%82%A4 %E3%83%88

(Wikipedia)

ドロマイトって何?

(津久見ドロマイト工業(株))

200 年来の地質学の謎「ドロマイト問題」を解明 北大などの研究チーム

(Forbes JAPAN)

(*3)膜分離

希薄な CO2 を高い選択率で分離回収する膜を開発

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2022/pr20221111/pr20221111.html (産総研)

CO2 分離回収技術の進化で、カーボンニュートラル実現を目指す! https://green-innovation.nedo.go.jp/article/co2-separate/

(NEDO)

(*4)CCS

CCS とは?カーボンニュートラルの貢献度・CCUS との違い・問題点を解説

(Spaceship Earth)

(*5)PV

PV とは?太陽光発電を PV と呼ぶ理由とは

(リミックスでんき)

(*6)水素を作る方法

水素エネルギーとは (その 2)

アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近 だけど実は知らないアンモニアの利用先

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ammonia_01.html (資源エネルギー庁)

(*7)増子 曻(昇)先生

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E5%AD%90%E6%9B%BB (.wikipedia)

再生可能エネルギーの記事

再生可能エネルギーとは? メリット・デメリットや種類、課題を紹介 https://www.asahi.com/sdgs/article/14648543

(ASAHI SDGs Action)

コメント