2024.6.3

「電子顕微鏡が科学をダメにした?

-座敷童のいなくなった社会-」

原田幸明氏

〈物質・材料研究機構名誉研究員〉

じゃあ、今日、私の話で始めたいと思います。

というかですね、いろいろ最近やってきまして、

いろいろな意見が出ているわけなのですけれど、少しそこら辺のものも振り返りな がら、

あと一点、私も一応、物質材料の人間なので、少しサイエンティフィックのことも 言わなきゃいけないか、というので、こういう題にしました。

「電子顕微鏡が科学をダメにした?」

一応、クエスチョンマークですね。

そこで、どういうわけか、「座敷童のいなくなった社会」っていうのがあって、

この辺を、ちょっと、”どう共通するのか?”、と皆さん、どうお思いでしょう か?

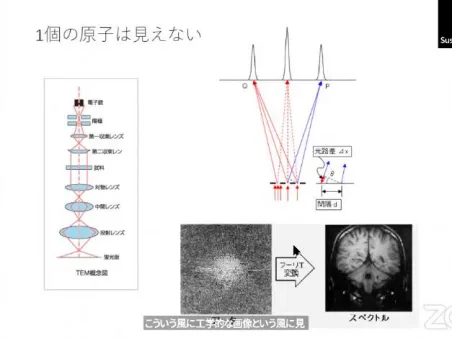

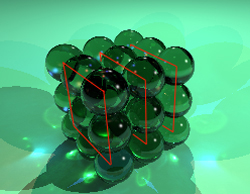

まず、電子顕微鏡ですけど、最近よく見ていますけれど、この左側にあるような画 で、よく説明されると、ついつい間違えてしまうのですよね。

こういうふうな「工学的な画像」というふうに見えますけれど、基本的には、こ れ、「回析像のデータ」なのですね。(*1)

「回析像のデータ」でして、こういうデータが、まあ、言ってみれば、”生デー タ”です。

これを、フーリエ変換(*2)して、こうしてあたかも実態があるかのように見え ているわけですね、皆さんもその辺はよくご存知だと思いますけれど、

よく、そこで間違うのですね。

「1個の原子は見えない」のですよね。

「回折像」ですから。

だから、「1個の原子が見えた」って、よくありますが、あれは、1個に「原子が1個 しかないと仮定すると」、というのが付いているわけです。

だから、何個あるかどうかわからない中から1個の原子を見るというのはなかなか難 しい。

やっぱり、その過程がある。

こういうふうに、まず、これがあるのはいいのですけど、問題はですね、

例えば、こういうことが起きるわけですね。

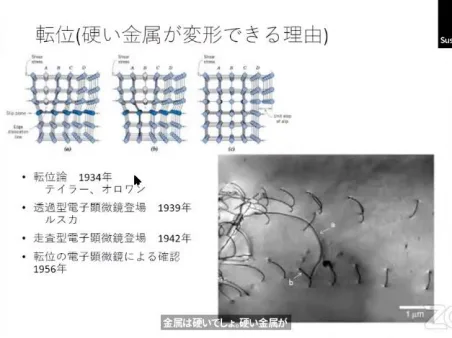

「転位」(*3)というのを皆さん聞いたことあるかどうか、大学で習う、高校で は習わないですけれど、

要するに、「金属は堅いです、硬い金属が何で変形できるか?」というと、

”こういうふうに規則正しく並んだ「格子」の中に、こういう「欠陥」の部分がず っと繋がっているのがあって、(*4)これが動いていくので、金属は変形できる のですよ”、

というふうに説明されているわけです。

これ『転位論』といって、1934年に生まれたものなのですね。

例えば、これが、電子顕微鏡で見た転位の写真です。

これ、『オロワン機構』(*5)っていうのですけれど、この転位が、これ静的な 画像ですけれど、動的に見ると、これが動いていって変形しているのが見えるわけ ですね。

この「電子顕微鏡」っていうのが誕生したのが、1939年にルスカさん(*6)が 「透過型電子顕微鏡(SEM)」(*7)というのを、これ、実は、理論ではなくて、 実際に実用化され、見えたものです。

それで、あと「走査型電子顕微鏡(TEM)」(*8)というのと「透過型電子顕微 鏡」というのがありますけど、

ちょっと、もし後で質問があったら説明しますけど、一応、「電子顕微鏡」という のが大体この頃にできて、この頃と同じ頃に『転位論』(*9)ができたのです ね。

それで、この『構造の転位論』の話が、1956年に、こんな、これは、今もう最近の 綺麗な写真ですけれど、電子顕微鏡で観察された、というわけです。

僕たち特に、一番そういう意味で、1970年代に学生になっているわけなので、も う、電子顕微鏡はちょうどいろいろな大学にも入ってきたときで、

これを見て、”わー、だから理論は正しいのだな!”、ということをやったのです けれど、

今日の話は、”それが科学をダメにした”、ということなのです。

結局ですね、一体どういうことを言いたいかというと、要するに、

・「観察」と「事実」もしくは「事実を反映したモデル」、この境界というところ がですね、非常に曖昧になってきて、「観察」を「事実」とみなして、観察精度を 上げることに傾注している。

要するに、”電子顕微鏡で見たらこうなっているからそうだろう”、というところ で、「科学者」までが納得する。

別に、「一般の人」とか「技術者」が納得するのはいいですよ。「科学者」までが 納得する、という状態をつくる。

・「観察手段の限界を知らずに」、その「観察による解析結果だけを求める風潮」 というのは、もう既に出てきている。

その中でもですね、割と、私が付き合ってきた日本の研究者というのは、昔の研究 者は、割と、”本質は一体何だろう?”、という議論をやりますし、

それから、ヨーロッパの研究者というのは『本質論』から入っていって、それを 『実証』するものだ、という議論をやるのですけれど、

言っちゃ悪いですけれど、ちょっと、東アジア系の方々っていうのは、完全に「デ ータ」と「思考」を分離しておいて、”「データ」を集めていった、そこから「思 考」していく”、という形態、傾向がものすごく見られた時期があるのですね。最 近はどうなっているかわかりませんけど。

要するに、「観察による解析結果」だけを見ている。

例えば、それで、これ、よくあるのは、

「X線でモノを見る」、とあるけど、「モノ」を調べるためにですね。”「X線」で 見ると「モノ」は一体何か?”って、

これ、実は、「X線が、”これは何だよ”、って言っているのではなくて」、

要するに、「モノに当てたときに、こういうふうな波長のスペクトル(*10)と いうのを回析する」わけですね。

それをモデルで見ていって、”これは何、これはAg、銀だね、これはテルル(Te) だね”、とかやるわけですけれど、

例えば、”これは何なの?ノイズなの?それとも、ここに何かあるの?”、とか、

ここを、こう来て、ここに、こう、”ここちょっと”出ていますよね、”これっ て、コイツの癖なの?それともここに何かあるの?”、という、

要するに、こういうふうな、「データの解析」だけでも、いろいろ、まだいろいろ 問題あるのに、大変、さらにこれを突き進んで、

じゃあ、”X線解析の機械が、これが、これ何%と言ったから、こうだよね”、とい うところで、世の中が動いちゃう。

そういう意味で言って、

・”じゃあ、実際に一体何だろう?”、ということを考えなくなっている。そうい った傾向というのが、出てきているということです。

それで、結局、

・「記述できて、役立つ答えに結びつけばいい」、という風潮が全体にある。

今の日本の中で科学、本屋に行って、「科学」の欄を見てください。「科学」の本 はほとんどないです。

・みんな、ノウハウ本です。ノウハウ本でわかりやすく説明しているのですね。

「科学」の本を探すのだったら本当に、神田の神保町の古本屋に行かなきゃ見つか らないですね。

そういったもの、じゃあ、何かというと、

・もう、先生方が教科書を書けなくなっている。

だから、要するに、”「論文」は書けるけれど、「教科書」を書けない。

なぜならば、そこに対しての、〔物質、モノの事象に対する哲学〕というのがなく なってきて、

・皆さん、物を記述していて、それをみんなにわかりやすく「知識を授ける者」が 専門家である、と、

「専門家」の議論というのを、今までやってきたわけですけど、専門家自身をこう いうふうに勘違いしてしまっている。

本当は、”その本質は一体何だろう?”、と見なきゃいけないのだけれど、そうす ると、「一般の人」も「専門家」も同じなのです、基本的にね。

ところが、「知識を授ける者」だから、勉強している分だけ自分は知識があるの だ、と思って偉くなってしまう。

これ、はっきり言って、僕から言わせれば、”自分は馬鹿ですよ”、と言っている だと思いますけどね。

まあ、そういうふうなところで、が、「科学」の話です。

”これは、実は、「科学」だけの話ではないよ”、という話が、今日の話なのです ね。

ここで実は、ちょうどこういう中で、最近面白い本を見つけまして、こういうふう に書いてある。

「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」っていう本を、新書版で見つけ まして、読んでみたらですね、

要するに、

・大体1965年頃、人が狐に化かされる話がなくなったよ、

というようなことを言われているわけですね。

ちょうど、さっきの電子顕微鏡が各大学に置かれだした頃と同じような時期ですけ れどね。

ただ、そう考えてみれば、これは私が好きなのですけど、

”座敷童と会った”っていう話も最近ほとんど聞かないよね”、 ということですよね。

で、日本だけか?と言うと、やっぱりヨーロッパでも、妖精がいなくなっているわ けですよね。

20世紀の初頭に、1917年にコナン・ドイル(*11)の「コッテングリー妖精写真 事件」(*12)というのがあって、”こいつは妖精、本物だ”、と言った後 に、”嘘だよ”、とわかったところから、急に引きだして、”妖精”というものに 対して、ほとんど語られなくなった。

後でちょっと増えますけど、最近若干復活しているのがありますけれどね。 こういうふうな時代と、

もしかしたら、電子顕微鏡によって、要するに、

”「記号化されているもの」というものがどんどん伝わっていく”、という時代と の、大きな、同じようなところがあるのではないかな?ということなのですよね。

よくよく考えると、

『昔は、情報は全てフェイクだとわかっていたわけです』。

なぜならば、情報とは、この絵にありますように、

要するに「人づて」ですよね。「人づて」とは、絶対、人は歪めますよね、どんな にいい人でも、100%伝えきれない。

「人を媒介とする不確実な情報手段」であったわけで、

「自己の曖昧な記憶から、社会的行動モデルを作ること」に、要するに、昔の人は 長けていたわけですよ。

こういう中で、「人の話をどう聞き」、「それをどういうふうに解釈し」、「どう するか」。

ところが、そこに、「情報の記号化」技術が急速に発展した。

だから、私は、”グーテンベルクから”、と言うのですけれど、

やはり、基本的に、共有のものが、要するに、「フェイク」で伝わってくるのでは なくて、「共通のもの」としての「共通基盤」ができるのですね。その「共通基 盤」がどんどん出てくる。

その「記号の増殖」に「思考が追いつかなくなっている」。

ここのところで、私、さっきの「電子顕微鏡」と同じものをすごく感じるわけなの ですよね。

「専門家」の中における「電子顕微鏡」がそうだったように、

「普通の人」に対しては、やはり、「記号化していくこと」によって、

ある意味では、「伝達の共有基盤が広がったのだけれど」、それによって、もしか すると、

「この”読み取る力”っていう、ものすごく重要なものが失われているのでは ないだろうか?」

要するに、一番典型的なのは、ここでもよく議論に出てきますけれど、 『「答え」を求める「思考」になっている』

要するに、

・「記号化」の支配的パターンを社会の「真実」と判断して、

・そこに、共存できる自分の位置を確保できる「答え」を求めている。 ・見えない「みんな」に加わるための「安心バイパス」

それがなければ『孤立感』があるよ、と、

そういうふうな状況というのができてきているのではないか。

要するに、ここのところで、「思索」の仕方が、やっぱり、

”あふれる「記号化」の中で自分の位置を探していく”、というところに、皆が流 れていっている。

そうなってくると、「テクノクラート」の使い方になるのですけど、 「お上」、「権威」、そういったものに対する過剰な依存がある。 要するに、

「それぞれが判断」するのではなくて、

そういった「記号化された情報」を均一的に与えてくれる、

こういったものが欲しくなる。

・隣の「個」は関係ないです。

多くの「個」はある。「世間」はあるけど、「隣」はいない。

・「隣の個性的要素」を「自己への攻撃」と考える。これは、いわゆる、今、プラ ス面と言われているものでも、ある意味ではそれに近いところもあるわけですよ ね。

むしろ、昔は、「個性」として捉えられた部分に対して、それが「自己に対する攻 撃」になる。何故ならば、

”相手の「個」は、「世の中の平均的な状況」を逸脱している部分があるから”。 それは、捉え方によっては、その、

・隣の「個」を無視している。

そうしてそれをもっと言ったならば、

・「権利」よりも「秩序」を求める。

今、だから、いわゆる、この分け方、正しいかどうか知りませんけれど、

「民主主義国」と「権威主義の国」では、「民主主義国」の比率が低いと思います けれど、

中に住んでいる人たちというのは、”安定した秩序が欲しくて”、”それの方が重 要だよ”、というのは、

今の此の日本の、”「個」の希薄化”、というのと同じような状態、ある意味では 世界中がそうなっている。

あたかも「個性の強さ」というのは、アメリカにおいても、トランプさんが出てく る形で分断が起きてくるというのは、背景にはこういったところとていうのがあ る。

そういうことなんじゃないかな、と。

そういう中で、”逃げ”が出てきて、”バーチャルリアリティに化かされる社会に 戻りたいよね”、というので、

・妖精がいなくなったといいますけど、ハリー・ポッターは受けるわけですよね。

それから、いろいろな今のアニメっていうのは、「異空間」がものすごく多い。そ れって一体何か?

それから、アニメの中でも既存キャラクターに外国人のキャラがある。

やはり、その中で、「記号化」された連鎖での形成された「論理」による「事 実」、

これに対して、その限界に憧れている。

分析はできてないけれど、”何か違うよね、もしかするとこっちなのではない の”、

最初の言葉で言うならば、

”キツネに化かされてもいいのではないの?”

それが、今、出てきだしているのではないかな?、という気がするのですよね。 ・「ゲーム空間の中で頑張れる自分」っていうのを、かなり今、入って、

そういった、ゲームをやっているときは、隣接した「個」は依然無視されたままで すよね。

やっぱり、この辺のものというのは、一つの大きな、この変化っていうか、流れが あって、その中に対する、”何か違うよね、感”を出だしているのではないか。

そういう中でどう考えなきゃいけないか、というのを、

我々はやっぱり、”情報クローン人間”になってきているのではないか?

「”情報クローン人間”から脱却する」、ということというのは、ものすごく重要 なのではないか、と。

やっぱり、その辺のところが、やっぱり、

「異質なものを見つけ触れる勇気」というのが、今なくなっている。 隣の人が異質だと思ったから、触れないでおこう。

・「隣接した異質な「個」と作り出す社会」、というのが本当は重要で、

昔はそれがあったから、人が他の生物から突出してきたのですが、つまり、それが 変わってくる。

その中で、コミュニティーを作っているのではないか、というと、

・単なる仲間同士のコミュニティー作りになっていて、結局それは”情報クロー ン”を作っているだけですし、「見かけの安寧感」、要するに、「安心バイパス」 を満足させてるだけ、

私に言わせれば、

・「連携」とか「連帯」という言葉で答えていますけれど、それ自体、着目化して も何の意味もない。

それよりも、それは、「敵」があるから、「敵(てき)」というか、「かたき」で すよね、「対象」というものがあるからできる。

ところが、「対象」を作ることを怖がってしまって、”みんな横に繋がって連携し ましょう”、というふうなことを言う。

それでは、僕は、”まずいのではないか、

・むしろ、「競う」のではなくて、「戦う」ということが、ある意味では必要であ り、

”「異質」で、ある意味では、そことぶつかり合わなきゃいけない、というものを 見つける”、ということを、やっぱりずっと、ここ数十年間、放棄し続けてきたん じゃないかな、と。

同じような”情報クローン”の中において、その中で、一斉を出すために「競 う」、そういって勝つことの方に重きを置いている。

そこで、ゴロッと話を変えて、

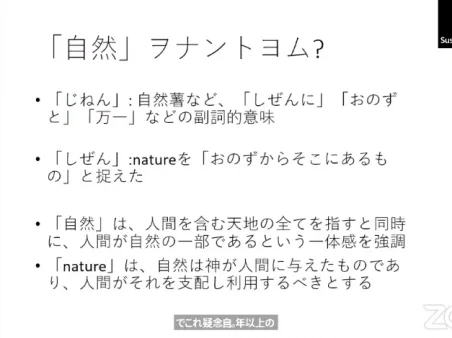

ここに、さっきの本に書いてあったのですけど、この文字、何と読みますか?

・これ「じねん」、「自然薯」などの「じねん」という読み方があるわけですよ ね。

それから、要するに、「しぜんに」だとか、「おのずと」とかいう意味で、そうい った副詞的な使い方。

それから、

「自然(しぜん):Nature」という言葉があって、

それをですね、要するに、明治時代に、”「Nature」を、どう日本語に訳す か?”、というときに、

そのときに、”おのずからそこにあるもの”として捉えて、この「自然(じね ん)」という言葉を当てはめたのです。

ということで、そもそも、だから、この「Nature」概念と、「自然(じねん)」概 念というのは、同じ「自然」という呼び方でしているけれど、

やっぱり、

・「自然(じねん)」は、人間を含む、天地を全て指すと同時に、人間が「自然 (じねん)」の一部である、という一体感を強調するため、

・「Nature:自然(しぜん)」は、自然は神が人間に与えたものであり、人間がそ れを支配し利用すべきもの、と考える。

この辺のところの考え方っていうので、

今日はこの辺で、やっぱり、その、先ほどの「キツネ」の話もそうですし、 それから、「科学」の話もしましたけど、

・理解できない異質なものの中にいて、

・その理解に努めて、

・共存を進めていく。

という視点、というものがどんどん消えていって、

いわゆる「science」にしてみても、

「記述の学」にどんどんなっている。

そこで、そういう意味ではですね、我々というのは、やっぱり 『「記述」の呪縛にとらわれているのではないか』と、

・類似パターン化して、「記述」する世界

これ、かなりできるわけですね。

ここでも議論になりますけれど、

例えば、”僕は動物の縞はどうやってできるのかわかんない”、と、”いや、わか っている”、という方がおられるわけで、

現にそうです。要するに、チューニングモデルで記述できます。

でも、「熱帯魚」はできているのですよ。「シマウマ」とか、いくつかはできてい るのだけれど、

例えば、「鯉」とか「金魚」はできていないのですよね。これをどう考えるか、 これを、”できた”と考えるか、”できていない”、と考えるか。

これ人の言葉ですね。第一原理(*13)やっているやつだとよく言いますけれ ど、

”ポテンシャルを適切に与えれば第一原理で全て記述できます。” まさに、「記述」に囚われているわけですね。

問題は、”じゃあ、ポテンシャルはどうやって与えているの?” ”ポテンシャルの本質は何なの?”

そして、”そこで一体どうなってくるのか”

やっぱり、その辺のところが、どんどん曖昧化して、「記述」にとらわれていっ て、

”「記述」したからわかっている”、というふうになってしまっている、この恐ろ しさ。

これが、やっぱり、「電子顕微鏡」と同じものだし、これがもしかすると、「メデ ィア」とかそういったものと同じで、要するに、

・「異質なもの」と、より本質を見出して共存する世界

これを目指せれば、

”オケラだって、カエルだって~”、と、あの辺の中にある、”共通の持っている ものとは一体何だろう?”、というものがある。

やっぱり、その辺の世界が、今の子供の歌では歌われない。

それから、アインシュタインが最後は馬鹿にされたわけですね、〈宇宙方程式〉。

要するに、アインシュタインは、”宇宙って綺麗に書かれるべきだ”、というの で、ずっと探し続けていた。馬鹿にしたっていう方は、なかなかみんな、”できな い”と言うのですけど。

つまり、そういったところに、「科学の美しさ」というものがあって、要するに、

・ヒトは「自然(しぜん)」を認識し、その制御ができる、その為に「記述」して いくしかない、という問題の考え方っていうものが、「生活」にも、「科学』の中 にも大きく入り込んでしまっている。

ヒトの認識能力を超えた「自然(じねん)」の中の存在であって、やっぱりその部 分に対して、”どうそれを理解して付き合っていくか”、という問題は、多分、 「記述」だけではできないものがある。

「記述」しようとすると、逆に、「記述」しようとする努力は無限に続く。 ・”宇宙がすごく美しい”、とはやっぱり、「未知」だから。

「未知」だから美しいので、「未知」のものを発見しようとするものが、 実は、僕は「物質科学」をやっていますが、「物質科学」の中にある。 科学者の中に薄らいでしまっているのですよ。

僕は、だから、”ナノよりもっと深い物質空間があるのだ、という楽しみがあるん じゃないの?”と言うのだけれど、

そうではなくて、みんな「記述」に入ってしまうのですね。

それで、やっぱり、

・「科学」というのは、”「自然(じねん)」の理解をヒトの間で共有可能な情報 にする無限に続く努力”

なんだと思うのですよ。

ところが、それを、”あ、わかった、わかった、わかった”。

要するに、「科学」はむしろ、「technology」、「acknowlogy」化してしまってい る、「science」ではなくなっている。

それと同じことが、いっぱい世の中でも増えている。

例えば、

・あぶない「バイオミメティク」

結局、いろいろ、何か、”バイオがいいのだ”、というので、僕は最高の”グリー ンウォッシュ”と思っていて、

結局は、「効率型の手段」だとか、「バイオ機能の工業化」とかに走っていく流れ がものすごく多い。

私に言わせれば、

「エコシステム」が選んだのは、非常に冗長な系なのですよ。冗長で、汚くて、泥 臭い系なのですよ。そこを、要するに”人間のシステムの中にどう組み込むか”、 というのが、一番学ばなきゃいけないのだけれど、

「人間システム」が上にあって、その中に、「バイオシステム」を組み込んでいっ て、使えるのではないか、という、そういう発想になっている。

それから、

・あぶない情報技術

要するに、「マスの画一化情報」

「マスコミュニケーション」という形で言われますけど、これが「ヒトの均一化」 なんかを招いていくわけですよね。要するに類似物を繋ぐ情報がどんどん増産され ている。

その結果として、その次には、

・あぶないコミュニティー

〇〇友、だとか、SNSの中で同じようなものが集まっている。

そこからはみ出した人は、”ネットオタク”、”ネットおじいちゃん”になって、 変に攻撃したりしていったり、という形の、

むしろ、その攻撃の媒体となっていく、というものは、一方で、

”「マスの画一化技術」というものがものすごく強くなっている”、というところ にある。

それで、僕が最近気にしているのは、

・あぶない「多様性」

「多様性」という言葉の中で、皆さんもこの辺、よく感じておられていますけど も、

”むしろ「多様」っていうのは「区別化された別種」に対する「より大きな枠」が あるのだよ”、という形で、

多様性の「多」というのは、「尊敬」ではなくて、”何か、無理やりいろんな人と 同居しなきゃいけないよね”、という”違和感”みたいなもの、というのが逆に強 くなっている。

本当は、多様性の「多」の中に、「尊敬」という言葉がなきゃいけない。 それは何かっていうと、そもそも、”異質なものの中で我々がいる”。

「自然(じねん)」の中にいるからこそ、「多様」っていうのは生きなきゃいけな いのだけど、

そうじゃなくて、いろいろな、むしろ、”「多様な個」がいるものを、どうやって 集めるか”、という話の方に議論が行っている可能性がある、というのが気にな る。

そういう意味で言うと、

・あぶない「ネイチャーポジティブ」

というのが、今から出てきますけれど、

さっき言った、やっぱり、”「自然(じねん)」と「自然(しぜん)」の考え方の 違い” という中で、

”支配すべき自然が、それが前のままよりももっといい形であった方がいいものな のか”、

”我々がそこの中にいなければいけないものだとしたときに、我々は何を学び、何 を変わるべきなのか”、

というところで議論していくのでは、かなり違った「ネイチャーポジティブ」の議 論というのがあるはずだ、というふうに思っております。

![]()

そういう意味で言いまして、

『我々は、今言っているけど、今だけじゃないです、ずっと、昔の人もずっと、岐 路の先端にいるわけですね』、はっきり言って。無限に選択して。

”その中で、今の時点で我々が考えなきゃいけないことは何か?”、というと、 やっぱり、

・「想像力」が「創造力」である、ということである、

ということであって、

「情報の収集」が「創造力」ではないのですよね。

その中から何を読み出すのか、と、昔の人はもっとやれていた。

その辺のところが、やっぱり今、まだ失おうとしていることがわかっているだけ、 もしかすると、まだ我々は戦えるかもしれない。

そこはやっぱり、「想像力」が「創造力」ということを思っている。 ・そのためには、やっぱり

”「自然(じねん)」の中に身を置いてものを考えていく”、 ということが重要だと思うし、

・特に「異質なもの」を「尊敬」し「取り入れる」、

この辺が非常に重要だと思います。

「コミュニティー作り」とか何とか、いろいろ言って、「連携」だとか、いろいろ 言っていますけれど、

僕、言っちゃ悪いけど、”東大の何とか連携”って一番嫌いで、どうしてかと言う と、

”「異質なもの」を入れないのです”。

これ、絶対「連携」じゃないです。

やっぱり、「異質なものを作っていく」というふうなことを、「尊敬して作ってい く」っていうこと、というのは、

かなり、いろいろな議論の中でも、実は僕たち、抜け落ちているところがかなりあ るのではないかな。

結局は、”友達づくり”みたいなことを言っているのではないかな、という気がし ます。

ということですね、

”皆さんどう考えますか?”、というところの問題提起をさせていただきました。 皆様のご意見をいただきたいというふうに思っております。

(*1)電子回折

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%9B%9E%E6%8A%98 〈Wikipedia〉

[ED]電子回折法

〈MST〉

電子回折顕微鏡

https://microscopy.or.jp/archive/magazine/48_3/pdf/48-3-183.pdf 〈日立製作所 中央研究所〉

電子回折顕微鏡

電子顕微鏡の原理

https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/em/principle/ 〈JAIMA〉

(*2)フーリエ変換

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A8%E5%A4%8 9%E6%8F%9B

〈Wikipedia〉

(*3)転位

〈Wikipedia〉

(*4)格子欠陥

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%BC%E5%AD%90%E6%AC%A0%E9%99%A5 〈Wikipedia〉

(*5)オロワン機構

金属材料基礎講座-13

金属の強化方法-2:析出強化

https://www.fukuzaki-gijutsushi.com/2019/08/11/%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%9D%90% E6%96%99%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AC%9B%E5%BA%A7-13/

〈金属組織の分析屋 福﨑技術士事務所へようこそ〉

(*6)エルンスト・ルスカ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%8 8%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AB

(*7)透過電子顕微鏡(TEM)

透過電子顕微鏡(TEM/AEM)の原理と応用

〈JAIMA〉

(*8)走査型電子顕微鏡

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B0%E6%9F%BB%E5%9E%8B%E9%9B%BB%E5%AD%9 0%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1

(*9)転位論

(参考記事)

転位論・強化機構論 −その歴史の概略と現状の問題点−

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tetsutohagane/100/9/100_1076/_html/ -char/ja/

〈J-stage〉

(*10)スペクトル

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E 3%83%88%E3%83%AB

(*11)アーサー・コナン・ドイル

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E 3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%8 3%BB%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%AB

(*12)コティングリー妖精事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E 3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%A6%96%E7%B 2%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6

(*13)第一原理計算入門

第一原理 か らの電子状態計算 のための 擬 ポテンシ ャル法

https://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/35/7/35_7_810/_pdf/-cha r/ja

コメント