2022年12月8日

「再エネ100%の真意」

水谷 広 氏〈社会地球化学研究所〉

よろしくお願いします。社会地球化学研究所の水谷です

はじめに

今日は12月8日。81年前、太平洋戦争が始まった日ですよね。

よく、災害や事件が起こったりすると、「二度と忘れない」と言って、昔のいろ んなことを反省します。僕なんかは団塊の世代で、日本が太平洋戦争に負けてボロ ボロになったところに生まれてきたベビーブーマーなので敗戦の影響を丸ごと受け ているんです。ですから、これを機会にその振り返りを日本社会でして欲しいので すが、残念ながら、あんまり大きくはなされません。

原爆が落とされた時とか無条件降伏を受け入れた時とかは、結構それなりに特集 するのですけども…。ちょっとその辺、残念と思っておりますので、この機会に忘 れないように触れておかなければと思いました。

さて、それでは始めます。

二つの主題

今日のタイトルは、『再エネ100%の真意』です。

先月、エジプトでCOPの国際会議をやっていました。もう20何回も、30年ぐらいず っとやっているわけですよね。それでいよいよ、私の考えますに、人間社会は「再 生可能エネルギー100%になる」んです。

これからお話することは、今まで皆さんにお話しているものの寄せ集めの面もあ りますので、「ああ、これ見たよ」とか、「これ聞いたよ」みたいなのがあるかも しれません。そういうときは少し我慢してお聞きいただければと思います。

今日の新聞に出ていましたが、IEA(International Energy Agency)〈国際エネ ルギー機関〉(*1)という国際機関が、遂に、「2025年までには、第一の主力電 源が再生可能エネルギーになる」という報告書を出しているんですね。

IEAなんていう機関が、そんな報告書を出すということは、やっぱり、「再生可能 エネルギーが急速に増加していく。最後は100%になる」という傾向を表しているの だと思います。

そこで、今日お話したいことは二つ。

一つは、「エネルギー源の争いはもう決着がついた。人間社会は再生可能エネル ギー100%で駆動するようになる。だから、それに適合した社会システムを作り上げ る作業を早急に進めなくてはならない」、です。

これには、前提があります。それは、大量破壊兵器の存在に係わります。僕ら は、核兵器、化学兵器、生物兵器などなど、大量破壊兵器に囲まれて暮らしていま す。それがいつ使われてもおかしくない、という状況にあります。そして、それが 使われてしまったら、他のことは一切合財なかったことになってしまうのです。で すから、大前提として、「大量破壊兵器は使われない」。

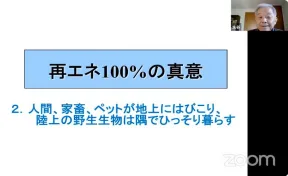

さて、もう一つの今日お話ししたいことは「このままでは、(好むと好まざると にかかわらず)、人間、家畜、ペットが地上にはびこって、野生生物は片隅でひっ そり暮らす、そういう暮らしになる」です。

この二つが、今日のお話し〖再生可能エネルギー100%の真意〗で、お伝えしたい ことです。これを、将来の私たちの暮らしについて自覚しておかないとならないん です。

こんなことを言いますと、皆さん、何かいろいろおっしゃりたいことあると思う のです。ぜひ、そういうものがあったらいいな、と願います。全部、「ああ、わか った、わかった、その通り」というよりは、ちょっと、皆さんのご意見をお伺いし たい、という気持ちです。

そういう心持ちで、これから説明させてください。

決着がついたエネルギー源を巡るたたかい

まず、「気候変動の戦い」は、もう決着がついちゃったんです。あとは、その後 始末をしなければなりません。これが大事なんです。

太平洋戦争に負けて、日本がどうなるかという時。終戦のときのいろんな何ヶ月 かの、こだわりとか何とかが、僕らベビーブーマーの、というか、今の日本の現状 を規定しているわけですから、終戦処理は大事なんです。

だからこそ、もう負けは決まっちゃったと、まずは負けを自覚するのが重要なん ですね。そして、勝敗が決定したら直ぐに後処理に入るんです。これがとても大事 です。太平洋戦争のとき、開戦わずか半年のミッドウェー海戦で日本の敗戦が決定 づけられたというのに、そこから3年もグズグズしていたので、補給路を断たれた日

本の兵隊さんは大部分が病死・餓死したといわれています。戦わずして。しかも、 米軍の空襲で多数の民間人までもが殺され、果ては原爆まで、二つも落とされまし た。

IEAでさえ、3年後には主力電源の第一が再生可能エネルギーになると言っている のですから、化石燃料や原子力からはさっさと撤退して再生可能エネルギー100%に 対応した社会構造つくりを始めなければならないんです。

変質した温暖化問題

私たち人間社会のエネルギー源を巡る争いの勝敗が決した一つのシンボルが、201 8年8月、グレタ・トゥーンベリさんが、現れたことです。このスライドにあります ように、翌年にはTIMEの「その年の人」という表紙になりました。

どういう象徴かと申しますと、「環境問題が人権問題に変わった」象徴なんで す。

環境問題が人権問題に変わると、これは、「人権を抑圧する人」と「される 人」、市民同士の戦いになる、ということなのですね。

わずか10日前ですかね。彼女を含めた600人の若者と子供たちが、スウェーデン政 府を人権問題で訴えました。「政府が私達の未来を奪っている」というのでね。

前にも、皆さんにお話しする機会がありましたけど、こういった集団訴訟、世代 間の集団訴訟は、今たくさん世界各地で起きています。それが以前だったら、もう 門前払い。「こんなの裁判になりませんよ」ということだったのですけども、今は そうじゃない。

聞いたこともない動物とか、どっかに生えている見知らぬ木とか蝶々とか、そう いうもののために裁判で戦うのだ、という話は以前からありました。それがそうで はなくて、生きている「生身の人間の問題」になったんです。それを裁判所が受け 入れて審理を始める。これはすごく大きいです。

確かに、まだ負けることが殆どのようです。アメリカなんかでやっていたのも、 ちょっと前に負けました。でも裁判が始まった。見たことも聞いたこともない動 物・植物の問題ではなく、人権の問題であると。

この人権をめぐる市民戦争の担い手は、この軍曹もそうですけれども、若い側に しか補充はないのです。世代間の争いですから、老人側に補充兵は無い。だから、 これ、もう「老人の負け」、「若者の勝ち」が決まってるんです。

このスライド「市民戦争の帰趨」は、マックス・プランク(*2)という方、非 常に著名な人で科学以外の方もよくご存知かもしれませんが、彼が科学の受容につ いて語っているものです。

何と語っているか。僕がちょっと勝手に少し解釈しますと、「重要なイノベーシ ョンは、それに反対する者を納得させて広がるのではなく、納得しない人たちが死 に絶えて、最初からその考えに馴染んだ新しい世代が育ってくることで決着がつ く」と言うのです。

持続可能な暮らしに戻る

そんな訳で、人間社会を動かすエネルギー源が再生可能エネルギー100%になりま す。すると次は、持続可能な暮らしに戻ることが考えられます。

それには、「物質資源・材料が枯渇しない循環型社会になる」ことが必要です。 エネルギーだけでなく資源も枯渇しないものでなければなりません。

その上で、さらに考えておかなければならないことがあります。それを次にお話 しします。

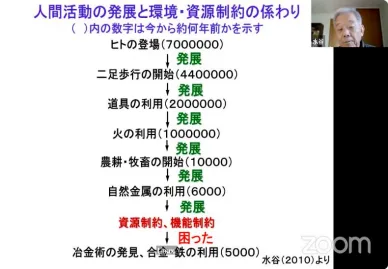

持続不可能な暮らしになった経緯

持続不可能な暮らしになった経緯

ここで、ちょっと人類の歴史を振り返ってみます。

私たち人間は、ずっと持続可能な暮らしを続けていたのに、300年前に持続不可能 な暮らしに立ち入っていたんです。

700万年前、チンパンジーなどの共通祖先から分かれて人類が地球に現れました。 そして、440万年前頃に2足歩行を始め、200万年前には道具を使うようになったんで す。さらに100万年前には火を使い、1万年前には農耕・牧畜を始めていました。

金属は、土を耕す・雑木を掃うなど農耕・牧畜、暮らしに役立ったと言われ、約6 000年前から利用されています。ところが、自然に見つかる金属をどんどん利用する と、資源の制約に突き当たります。自然状態で金属になっているものは大してない からです。代表的なのは「金」ですが、性質がへなちょこで余り使いものにならな い上に、量がとても限られています。それで「困った」ということになりました。

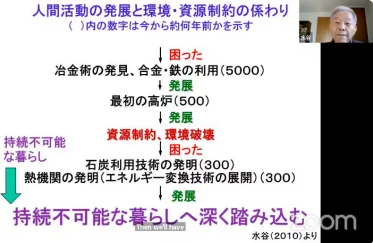

この「困った」を、「冶金術の発見、合金・鉄の利用」で5000年前に克服したわ けです。それで「困った」が無くなって社会が発展します。そして500年前に、鉄を 大量につくる高炉が工夫されました。

ところが高炉ができると、今度は新たな資源制約と環境破壊に直面します。鉄を 還元するために必要な木材がなくなってしまうのです。これが資源制約です。しか もこれは、森林が失われるという環境破壊でもあります。そんな「困った」を克服 したのが石炭利用技術の発明つまり木の代わりに石炭を鉄の還元に使う技術です。

そして次には、この石炭を掘る時に湧いてくる厄介な水を汲みだすポンプとして 熱機関が工夫される。こうして資源制約も環境破壊も無くなって、鉄がたくさん作 れるようになったのです。

さらに、その熱機関を車輪に乗せれば機関車になるという事になります。それ で、たくさん作られる鉄を使ってレールを作れば土地の産物を世界中に持っていけ る。

地下資源利用の落とし穴

こうして技術が次々に発展し、社会が広がります。どんどん人類文明が発展・拡 散していくわけです。

ただし、ここから〈持続不可能な暮らし〉が始まりました。再生不能な「地下の 石炭」を利用しているからです。これが300年前です。それでも、社会は発展したの ですね。こうして、『持続不可能な暮らしへ深く踏み込む』ことになりました。

ですから、再生可能エネルギー100%の世界は私たちにとって初めてのことではな いんです。エネルギー源という観点では、300年以前の世界に戻るだけのことです。

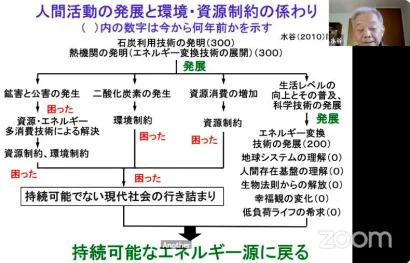

社会発展のメリットとデメリット

ここで、「石炭利用技術」と「熱機関」が発明され社会が発展する中で他に何が 起きていたかを見てみましょう。

それは、「公害(鉱害)の発生」、「二酸化炭素が出る」、「資源消費が増加す る」。それから、「生活レベルが向上する」、「科学技術が発展する」。こういう ことが起きました。

「公害」、つまり大気・土壌・水の汚染です。これは直ぐに困りました。だけ ど、資源エネルギーを多消費する技術によって解決したんですね。「二酸化炭素が 発生した」。これは気にしない、気にしない。一酸化炭素は危ないけど二酸化炭素 って安全なガスだから、完全燃焼すれば安全、安全。私などは、そう教わりまし た。

一方の「資源消費」ですが、これは、たくさんあるので心配ない。無くならな い。

こんな調子だったんですね。それに、何よりも「生活レベルが向上して」、「科 学技術が発展する」。これが圧倒的に良かったわけです。

ところがしばらく経つと、二酸化炭素が環境制約(=地球温暖化)でダメという ことになって「困った」となりました。「資源消費増加」も、さすがに一部の代替 不能な資源の制約が感じられるようになり、「困った」です。

でも、「生活レベルは良くなったじゃない。〈大発展〉だからいいじゃない」。 こういうことで、負の側面には目をつぶって済ましていたのです。ところがそのう ち、「公害の解決」も「資源・エネルギー多消費技術による解決」なものですか ら、次第に「資源制約、環境制約」を受けることになりました。これも遂に「困っ た」。

いよいよこれは「困った、困った」、「大いに困った」。それで『持続可能でな い現代社会が行き詰まった』というのが、今私達がいる時点だということです。

行き詰まりから抜け出す方向

では、発展した内容を改めて考えてみましょう。

「エネルギー変換技術が発展する」、「地球システムがわかってきた」、「人間 存在について〈何で我々は存在しているのだろう?〉と〈どうして居続けられるの だろう?〉という疑問に答えられるようになりつつある」、「私達人間は生き物で

あることの縛りから解放されつつある」。それから、「幸福観の変化。何が幸せな のかを見直す」、「低負荷な暮らしを希求する」ということもやられています。

再生可能エネルギー100%の暮らしは初めてではないのですが、人口が増加し、暮 らしの質も向上した現代社会で、やっていけるのかという疑問もあります。でも、 今度はいろいろ発展した科学技術があるので、現在の暮らしを維持した上でも何と かやっていけるのではないか、ということなのですね。

人間が資源を奪う

さて、もう一つの言いたいことに移ります。それは、「人間、家畜、ペットが地 上にはびこり、陸上の野生生物は隅でひっそり暮らす生活になる」ということで す。

今、人類は野生生物を追いやっています。

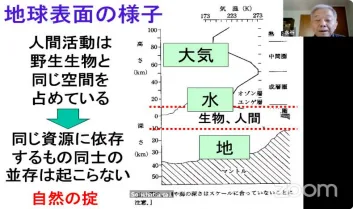

これは地球表面付近の鉛直図です。下の方に固体の重たい「地面」があって、次 に中間の重さの液体「水」があって、一番軽い気体が上空の「大気」になります。 人間は野生生物と同じ空間、高さ10キロ、地下10キロの限られた空間で暮らしてい ます。

そこで、『同じ資源に依存する者は並存できない』という自然の掟が係わってき ます。つまり、人間活動が増えれば、他の生物活動は縮小していく。果ては消滅す る。これは当たり前なのですね。

もう野生動物はいない

次のスライドは、〈世界の中型・大型動物の個体数〉を表しています。

地上にいる動物にはペットもいますが、ペットの数はよくわからないんです。た くさんいるに違いないのですが正確に数えられていないので、この表には入ってい ません。

![]()

表を見ますと、1位がニワトリ200億。人間は80億に最近なりました。以下、牛、 羊、山羊、豚、七面鳥、水牛、アヒル、ペンギン、馬、ロバ、ラクダ、ラバ。どれ も、おなじみの動物ですけども、この中で1つ、仲間外れがいる。誰だろう?

それはペンギン。ペンギンだけが「野生生物」、あとは全部「家畜」なんです。 ペンギン以外は皆「家畜」。なんでペンギン以外は皆「家畜」なのか、なぜ「野生 生物」はペンギンだけなのか。不思議ではありませんか?

何故なら、ペンギンが海から餌を得ている生き物だからです。水中で生活してい て寒いところにいる。私たち人間は水の中は不得意、寒いとこも得意じゃない。だ から人間の侵略を免れて何とか今のところペンギンは10位に食い込んでいる。

つまり、人間が心地よい環境で暮らせるところに野生生物はもういなくなってい るのです。

人間が住みやすいところは、人間と家畜で、もういっぱいなんです。そして、人 間と家畜を支える資源は有限な地球から得ています。なので、それだけ野生生物の 取り分が浸食されている。もう既に、野生生物は数にならない。実質、いないので す。

念のため申しますと、個体数では大したことはありませんが、動物園の動物は野 生生物ではなくペット扱いです。私たちが飼っていますから。家畜、人間、ペッ ト。全員が餌を人間からもらっています。私たち人間も、その意味で家畜同然で す。そして、その餌は私たちが調達しているんです。

野生動物の減少と人口増加

![]()

![]()

これは、「世界の総人口がついに80億人になりました」、「2010年から2012年の 間に10億人も増えてしまいました」、という先月のニュースです。

次に、『生きている地球レポート』から引用します。これは、WWFという機関が毎 年出しているものです。今年出たものによりますと、1970年に比べて「生物種の個 体数が平均で69%減少した」というのです。7割なくなってしまったということで す。

![]()

これは簡単に言えば、「1970年には3頭いた野生生物が、今では1匹にもならなく なっている」ということです。

![]()

![]()

だから、これからの「再生可能エネルギー100%の未来の地球」は、「人間」「家 畜」「ペット」がはびこる。一方、私たちが餌を心配しないで済む「野生生物」 は、世界の片隅、海の底や嫌気的な環境あるいは寒いところ。そういったところで ひっそり暮らすだけになる。そういう社会になるのだ。こういうことでございま す。

終わりに

![]()

改めて、今日のお話をまとめます。

1.エネルギー源を再生不可能な地下資源に求める暮らしは、人類の歴史でほん の一瞬の間に過ぎない。それは間もなく終わり、再生可能エネルギー100%の暮らし に戻る。したがって、エネルギー源がすべて再生可能である社会に適合した社会シ ステムをつくる作業に早急に取り組まなくてはならない。

2.再生可能エネルギー100%の暮らしに戻った時、有限な地球の上で暮らす私た ちは他の生物との関係を真剣に考えなくてはならない。何も考えないでいれば、人 間、家畜、ペットが地上にはびこり、野生生物は片隅でひっそり暮らすことにな る。これを選択するのか、あるいは野生生物との共存を図るのか。今後の重要な課 題である。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

(*1)(IEA:International Energy Agency)〈国際エネルギー機関〉 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/energy/iea/iea.html

(*2)マックス・プランク

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E 3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF

〈Wikipedia〉

コメント