2025年2月6日

『ペロブスカイト太陽電池を活用したソーラーシェアリングによる水田メタン削減 に関する研究報告』

市民エネルギーちば株式会社

東 光弘 氏

よろしくお願いいたします。

私、今年で60歳になります。元々文系で大学出ていたのですが、環境問題のことを ちゃんと勉強していくには、ちょっと農学を最低限勉強したいな、ということで、 一昨年福島大学の大学院を受けて、勉強してきて、この度、修了ということになり ました。

本業が「ソーラーシェアリング」ということなので、それとですね、「メタン」の 関係をですね、2年間研究してきて、

最初に結論だけ言うと、

「推論が、いい結果が出た」ということで、

今日は、それのご報告という形になります。

本日ですね、私はちょっとインフルエンザで3日間4日間寝込んでいた関係で、パワ ーポイントをご用意することができずに、もう、修論をかいつまんでご報告するこ とで発表させていただきます。最初に謝罪といいますか、ちょっとお断りさせてい ただきます。

「気候変動に対する重要性」ということを最初に書かせていただいていますが、 国連の事務総長、グテーレスさんからも、

”2023年には地球温暖化の時代が終わって地球沸騰化の時代が到来した”、と、 同時に、昨年の12月には、

”もう気候の崩壊が起きているんだ”、と、

非常に強い言葉にどんどん変わってきているところでございます。(*1) こちらについては、多くの方がご賛同いただけるような背景かと考えております。 そういった中でですね、

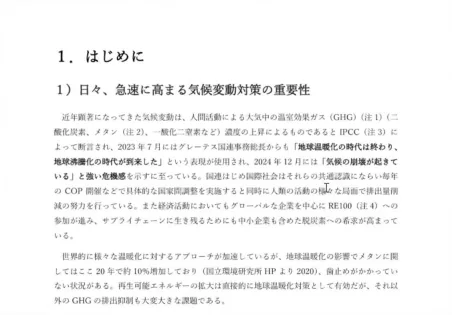

まず世界中のですね、[GHG:グリーンハウスガス]の内、22%が「農林業由来」で あるということがございます。(*2)

意外とこれは一般の方には知られてないことなんですが、実は農業もですね、非常 にGHGガスの排出元になってございます。

日本の農業もピンチなんですが、温暖化によって、どんどん、どんどん、農作物の 収穫量が落ちたりとか、お米については、二等米の比率も上がってたりするんです が、

自分たち自身もですね、GHGを意識して農業やっていかないと、なかなか農業も立ち 行かない、といったような状況にございます。

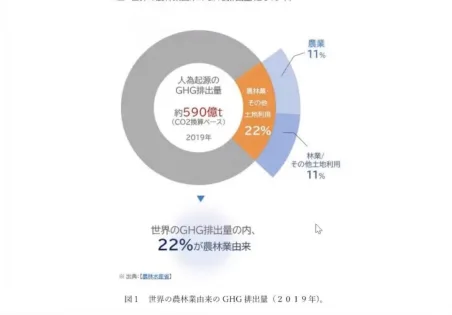

そういった中で、日本、これは、先ほどの22%のうち、日本においては27%が[水田 から出るメタン]が原因となっております。

残りがですね、あとは家畜系ですね、家畜のゲップだったりフンだったり、そうい ったものから出るものです。

あとは、[一酸化二窒素]、

このうちの2分の1は、家畜の排泄物から出ているような形でございます。 あと残りの[燃料]は、

トラクターとかコンバインとか移動に関わるようなそういったものになってござい ます。

ちなみに、これ、ベトナムなどですと、

[水田から出るメタン]の量が40%ということで、

アジア圏の農業においては、[水田メタン]というものを意識した農業を考えてい く必要があるというふうに考えました。

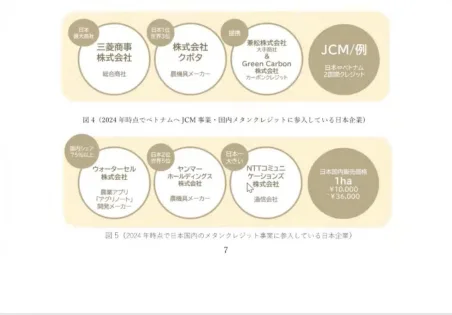

今、一昨年ですね、2023年の3月からは〈JCM〉ということで、

今、一昨年ですね、2023年の3月からは〈JCM〉ということで、

「多国間、二つの国の間で、メタン、GHGを減らしても、クレジットが付加され る」、ということで、(*3)

この上の三つの、三菱商事、クボタ、兼松などの企業については、

「中干し期間の延長」というもので、”約30%から38%ぐらい、水田のメタンが減 る”、ということで、もうビジネスが始まっています。(*4)

下は、アグリノートを作っているウォーターセルという会社(*5)ですとか、ヤ ンマーですとか、NTTなど、他にもたくさんの企業がですね、ENEOSもそうですし、

いろんな企業が、この「メタン削減したクレジット」が今、ビジネス化されてると ころでございます。

この中干し期間をですね、日本だと大体平均2週間ぐらいやる文化が元々あるんです が、

これ、”1週間、中干し期間を延長すると、先ほどお伝えした通り、30₋38%減る”、 ということで、大変効果的ないい方法なんですけれども、

生物多様性の観点で、

ヤゴであったりとか、そういったメダカがですね、1回生態系が断絶してしまう、と いう欠点があるのが一つ。

もう一つは、

上のベトナムなどですと、年に三回ぐらいですね、三期作とかをするので、メコン デルタなどですと、いわゆる日本のような「暗渠」(*6)がですね、しっかりし ておりませんので、水を抜くことができないので

日本の「中干し期間延長」という手法が取ることが難しいエリアもある、というこ とが課題でした。

そこで、”もう少しいい方法がないか”、ということで、

今回の「ソーラーシェアリングによる、地温の低下によるメタン削減」というもの が可能かどうかを検証しようと思ったわけです。

同時に、これが日本の農家さんが減っている推移でございます。

2005年には224万人いたものが、昨年はもう、これは2023年ですが、110万人切って おりまして、

ちょうど約20年弱でですね、半分に減ってしまった、ということでございます。こ れは農水省の推計ですが、歯止めがかからない状況でありますので

こういった、メタンのクレジットの収入が新しい農家さんの収入になることで、こ の「地球温暖化」の問題と、「エネルギー確保」の問題と、この「日本の農業の問 題」がですね、それぞれ、セットといいますか、

この三つのピンチが、組み合わせることで、チャンスになるような、そういうこと が可能かどうかを検証したような形でございます。

それでですね、具体的にはですね、

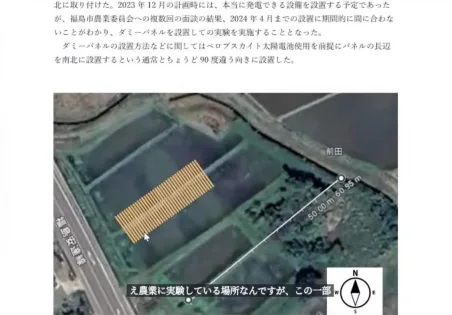

福島大学がこれなんですが、ここから車で5分ほど、歩いても15分ほどのところに福 島大学の圃場がございまして、

これが設置する前のプラントの様子ですが、ここは、もう数年前からですね、ずっ と福島大学がいろんな農業の実験している場所なんですが、この一部をお借りし て、

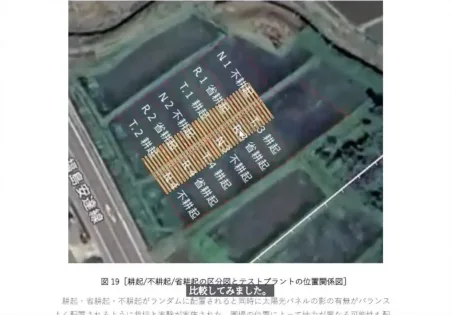

大体、この面積に対して、この幅が10m、この幅が50mですね、100平方メートルでテ ストプラントを設置しました。

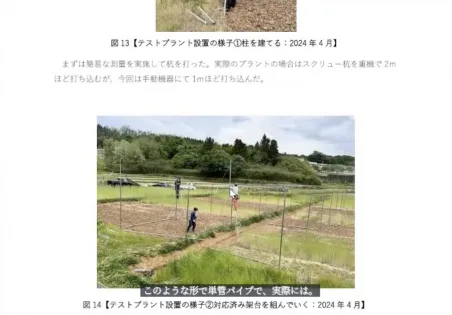

このような形で単管パイプで、実際には発電を行わないプラントですので、このよ うな簡易な単管パイプで作ることを選択しました。

このような形で、パネルもですね、実験をするにあたって、本物の太陽光パネルを つけてしまいますと、農業委員会からですね、いろいろと指導が厳しくなるので、

今回は、自分たちなりにですね、自由度が高い研究がしたいということで、ダミー パネルで実験をすることにいたしました。

これは完成した様式でございます。これが、去年の、これ、7月と書いてあります が、実際には5月に完成しております。

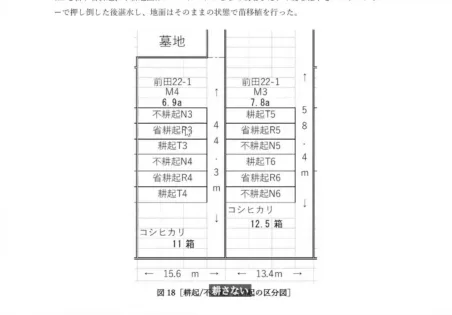

しかも、今回の場合は、今日はあんまり詳しくお伝えしないんですが、この先ほど のですね、このプロットした中が、

「耕さない不耕起栽培」と、

「少し耕す、浅く耕したところ」と、

「普通の農家さんと同じように耕すところ」、

こういったことをランダムにやって、

それぞれの「作柄」であったり、「メタン発生量」を比較してみました。

このような形でございます。(*7)

このような形でございます。(*7)

これは、不耕起のところでも田植えができる、不耕起用の播種機で、こちら、神戸 大学の庄司先生なんですが、

庄司先生がですね、手作りで作った試作機ですが、(*8)これを茨城大学の小松 崎先生(*9)に許可を得て、お借りして、今回、福島大学でも使わせていただき ました。

![]()

こちらの私の恩師である金子先生ですね。

福島大学の土壌生態学の先生ですが、今回、退官となりまして、この春からは島根 大学の方で客員教授としてお戻りになられて、横浜国立大学と福島大学のそれぞれ 名誉教授になられております。(*10)

こういうプラスチックのアクリルケースですね、チャンバーという道具で、注射器 のようなもので取って、測定していくというな形です。

このやり方は、先ほどの、[Jクレジット]という、「中干し期間の延長」と全く同 じ方法でやる方法を選びました。

実験自体がですね、後から価値があるものにするためです。

![]()

これは、ガスクロマトグラフィー(*11)によって、メタン、今回、分析までで きなかったんですが、あとは一酸化二窒素も収集はしてございます。

![]() 約2週間に1回ですね、9回の観測をいたしました。

約2週間に1回ですね、9回の観測をいたしました。

![]()

結論としまして、仮説の通り、

元々この研究の着想が、[Nature]の論文に、「地温が下がると、その水田から出 るメタンの量が減る」という、「相関性が非常に高い」、という論文読みまして、

それで私達は体験上、”ソーラーシェアリングの下は非常に気温が下がる”、とい うことを体感して知っておりましたので、

”それであれば、ソーラーシェアリングを設置すると、地温が下がり、出るメタン が減るんじゃないか”、というところで始めたんですが、

結論として、日射量というか温度差がですね、日中で3℃以上、夜間でも1℃以上で すね、1℃程度、低い結果が得られました。

これは24時間ずっと計測したグラフで、7月、8月、9月となってございます。

![]()

結論としてですね、

具体的に、「出るメタンの量が2分の1に減った」ということでございます。

この「オープン」というのが、ソーラーシェアリングがない場所ですね。何もない 場所ということで、

「P」というところが、「パネル」という意味で、太陽光パネルの下なので、 「出るメタンの量が著しく減った」、という結果になりました。 これ、大変、期待以上の数字が出たと思っています。

![]()

それと、この「高温障害に対する適応」ということで、

今、2023年は日本中の「白未熟流米」(*12)という高温障害、特に夜間の高温 によって、「お米が白く濁ってしまったり」とか、「籾はついてるんですけれど も、中の実がならない」、という二等米の比率がですね40%を超える、というな形に なってしまったんですが、

![]()

それも、”温度が下がれば、二等米の比率も下がるんじゃないか”、ということで 実験をしたんですが、

こちらもですね、この「オープン」の方に比べて、これはですね、「整粒米」とい うことで、

「一等米の比率がどちらが高いか」ということなんですが、

「パネル下の方が、二等米の比率が低かった」ということで、有意に働いたという ことでございます。

こちらの方は、統計的にも有意性が見られる形で有意でした。

ですから高温障害の点でも、ソーラーシェアリングをつけるとプラスであるという ことがわかりました。

![]()

そしてこちらが、「収穫量の平均値」です。

この右側が「太陽光パネルの下」で、左側が「何もないところ」という形でござい ます。

こちらは統計的な有意性は見られなかったんですが、「平均収量は、太陽光パネル の下の方が良かった」という結論になりました。

結論として、「メタンが半分程度になり」、「二等米の比率は下がり」、「収穫量 は上がる」という、

三つの観点で良かった、という結果が出ているところでございます。

これをこの修士論文の方では、「環境収支」ということで、いろいろ計算してるん ですが、

ソーラーシェアリングを設置すると、その下で太陽光パネルの下からもですね、こ ういうCO2を減らす効果があるので、結論としてすごく良くなったということで、

収入面でも、「約2倍ぐらい、プラスになる」、というような結果になりました。 ![]()

「ソーラーシェアリング設置による新しい水稲経営」ということで、

メタンクレジットが、1ヘクタール当たり、今の値段ですと2万円ぐらい、これで得 ることができるでしょう、と。

そして、再エネの収入が60万円ぐらい増えるということ。

あと収量は10%減少するというのは、これ、柱をつけた部分は少し減ってしまうの で、その分は減ります、ということです。

あとは、一等米の比率は高まるので、3%高まるということですと、増収になる。

今は、コシヒカリがですね、葉っぱの上にですね、穂がなるというような形状のも のなので、非常に高温障害を受けやすいということで、違うタイプのお米に変わっ ていたりして、コシヒカリを作付られるところが減っていっているんですが、

ソーラーシェアリングがあれば、これまで通りコシヒカリが作付できたりとか、

あと昨今のですね、先ほどの、パタゴニアの「カーボンファーミング」というよう な例がありましたが、(*13)

「脱炭素型の農産物」についてはインセンティブがつきますので、そういうブラン ド価値の向上による増収も考えられるのではないか、と、

そういうことで、いろいろ鑑みていきますと、1ヘクタール当たり、年間63万円以上 増収が見込めるんじゃないかと、ですね。

専業農家さん、10ヘクタールぐらいやられてる方が多いですから、これまでの農家 さんの収入がですね、10ヘクタールやってる方で、大体、500万円から800万円とい う利益の方が多かったので、

ここにですね630万円が加わると1000万円を超えるような収入になってきますので、 後継者がですね、引き継ぎやすいような農業が模索できるんじゃないか、というこ とで、考えてるとこでございます。

今回、大変良い結果が出たものですから、いろんな大学の方に、別の大学の方にご 相談したところ、”うちでもやりたい”、という声もいただいていまして

一応、北海道大学と北海道庁、それと、千葉大学と千葉県、そして、兵庫県と龍谷 大学、それと、ベトナムの三つの国立農業大学とですね、

同様の実験をやっていこう、というようなことが、ほぼ決まっているような状態で す。

ベトナムについては完全な決定です。

それで、今回の実験をやってみてわかったんですが、

おそらくですね、あの今回分析できなかったんですけど、理論的に一酸化二窒素も 減ってるだろうと思いますので、これの測定も今年は加えていくということと、

北海道においては、牧場でですね、牛が外で牧草を食べるような場所だと、フンが そこにもあるので、

そこの場合も気温が下がるとですね、出るメタンの量が減ることが、仮説ですけれ ども、考えられるので、

北海道大学とは、「牧場でのメタンの測定」といったものをやっていきたいなと思 ってるとこでございます。

![]()

最後に、「ペロブスカイトを活用して」ということで、

今回の実験の肝は、やはり大きな太陽光パネルを使ってしまうと収量がですね、2割 3割減るということはわかってまして、

これまでこの営農型太陽光発電ソーラーシェアリングというものは、「光飽和点」 という、「光がどれくらい畑に入っていくか」、ということが非常に大きな要素と して、皆さんに認知されてきたんですが、

最近はですね、「光飽和点」に加えて、光と影がどれくらいの順番で、「短い時間 サイクルで、光と影が来た方が植物の光合成への影響が少ない」、ということがわ かってきてまして

これがですね、これまで、この左側がですね、私達がまずつけた細長いタイプなん ですが、これでもあんまり作柄は悪くならないんですけれども、

こういう向きだったのが、ペロブスカイトの場合だとちょうど90度直角に配置する ことができるので、影がよりスムーズに流れるので、

水稲のお米とトウモロコシとサトウキビが、一応光飽和点がない植物と言われてる ので、

こういった配慮が一番重要だと思っているんですが、可能になったということでご ざいます。

![]()

ペロブスカイトの方の研究はですね、非常に順調にいっておりまして、 こちらが、昨年の8月6日から開始した実験ですが、

![]()

現在はですね、実際にパワーコンディショナーに繋ぎまして、実際に電力を繋いで 測定してるんですが、

ちょっと、私達が想像するよりも、遥かにいい数字が出てまして、これはもうちょ っとするとまた発表できると思うんですが、

具体的には、先ほどのですね、こういう形にすることができ、そのようにしてもで すね、ペロブスカイトの場合は発電量がマイナスにならないどころか、むしろプラ スになる、ということが、今回ですね、わかりました。

大きな小見出しだけお伝えしておくと、

”ペロブスカイトは四つの特徴がある”というふうによく一般で言われておりまし て、

一つは、「軽い」ということと

もう一つは、「曲がる」ということと、

三つは、常温に近い温度で作れるので、「最終的にすごく安くなる」ということ それと、「曇りの日の発電量が非常に高い」という特徴であったんですが、 今回、実験をやってみてわかったのは

「入射角に対しての発電量が、シリコンに比べて大幅に依存しない」、 ということがわかりました。

ゆえに、「曲面で、この向きにしても、発電量は低下しない」、 ということがわかりまして、

それは、僕たちが考えた予想よりも、遥かにいい結果になってまして、そのことが 原因となりまして

![]() 今までのシリコンの太陽光パネルは、裏面でですね、

今までのシリコンの太陽光パネルは、裏面でですね、

ソーラーシェアリングで10%、野建てで5%ぐらい、裏の発電量だったんですが、

今回、このペロブスカイトの裏にも、この表と同じようにパネルが貼ってあるんで すけど、

裏が、なんと60%、曇りの日で80%ですね、発電量が稼げてるという、ちょっと、僕 も予想しなかった数字が出て、

これが新しく、さらにですね、この結果を持って、新規でもう五つ、特許申請する 準備を、今、進めているところでございます。

![]()

あと、今、実験の方も順調に進んでいまして、重量が現在3分の1になりまして、風 荷重は4分の1にまで低減できまして、金型の設計もできましたので、

早ければ本年の6月、遅くとも8月にはですね、”世界初の全量売電”というような ものの設備を今作る予定です。

で、そのモデルは、これまでの4m×4mのピッチから、もう既に6m×6mメーター ピッチで、これまで、高さ3m20ぐらいだったんですが、新しいものは4m50で付け ていく、と、

そうすると、農作業も向上しますし、柱の数が2分の1になりますので、工数と部品 数が減るので、

これから北海道ですとか、海外にもですね、どんどん出していきたいので、そうい う大型機械にもプラスになるような設備が見えてきたということです。

![]()

それで、あとは最後に助成金情報なんですけれども、

各省からですね、ペロブスカイトについては、FITが復活するということ、

![]()

あと、農水省もですね、先ほどのプラントに、昨年10月2日に、農水省のJクレジッ トのレギュレーションを作られた佐藤課長さんに来ていただいて、

”非常に有望な研究なので、予算をつけたい”、ということで、

実際、今回、令和6年度のですね、補正予算にこれを、これ7年度になってますけ ど、6年度の補正にも同じ内容で、こういった「メタンの研究」とかにも助成金がつ くようになりましたので、今回他の大学でやるときにはこちらを使ってやっていき たいと思っています。

![]()

あとは環境省がですね、1月17日に浅尾環境大臣が来てくださいまして、お礼状いた だきまして、お礼状の中にはっきりと、”これから太陽光発電を環境省としても全 面的に応援していく”、というような言葉をいただいて、力強く思っているとこで ございます。

私からのご報告は、本日、以上になります。

ご清聴ありがとうございました。

(*1)

国連のグテーレス事務総長「地球沸騰化」発言の全文

〈alterna〉

(*2)GHGの内、22%が「農林業由来」

農林⽔産分野における 地球温暖化対策の進捗状況・展開方針

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_20 50/pdf/004_04_00.pdf

〈農林水産省〉

(*3)JCM(二国間クレジット制度)

JCM(二国間クレジット制度)について

〈環境省〉

JCM

〈公益財団法人地球環境センター〉

(*4)J-クレジット制度の事業「水稲における中干し期間の延長」

J-クレジットにおいて「水稲栽培による中干し期間の延長」が新たな方法論として承認さ れました!

〈農林水産省〉

水田メタン排出削減(中干し期間の延長等)に取り組む際の留意点について https://ja-uonuma.or.jp/farming-news/%E6%B0%B4%E7%94%B0%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B 3%E6%8E%92%E5%87%BA%E5%89%8A%E6%B8%9B%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%B9%B2%E3%81%97%E6%9C%9 F%E9%96%93%E3%81%AE%E5%BB%B6%E9%95%B7%E7%AD%89%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%8F%96/ 〈JA魚沼〉

(*5)ウォーターセル

〈ウォーターセル〉

(*6)暗渠

暗渠(あんきょ)とは?土木の専門用語をわかりやすく解説!

〈Liftco〉

(*7)

福島大学・金子信博先生の実験圃場を見せていただきました!

〈SOLAR SHARING for Farmers〉

(*8)神戸大学 庄司先生

圃場機械・栽培学 庄司 浩一 准教授https://www.ans.kobe-u.ac.jp/kenkyuuka/shokury ou/hojokikai.html

〈神戸大学大学院農学研究科・農学部〉

(*9)茨城大学 小松崎先生

研究紹介

〈茨城大学 農学部〉

「耕さない農業」で地球温暖化防止を 茨城大農学部付属国際フィールド農学センター・小 松﨑将一教授

〈朝日新聞Edu A〉

(*10)金子先生

金子 信博

〈researchmap〉

(*11)ガスクロマトグラフィー

ガスクロマトグラフィーとは?

原理や操作方法、カラム選択等のまとめ

〈ネット de カガク〉

(*12)白未熟流米

白未熟粒の米の特徴と選び方ガイド

〈チバニアン兼業農学校〉

(*13)パタゴニアの農業

2025年までにカーボンニュートラルになる

https://www.patagonia.jp/stories/2025-or-bust/story-74769.html 〈patagonia〉

〈参考記事〉

顕彰事業名称

「ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の郷」

匝瑳市における地域共生型脱炭素社会の実現

代表申請者名:

市民エネルギーちば株式会社

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/saiene_kens ho/case-r6-3.html

連携市区町村:

千葉県匝瑳市

〈経済産業省 資源エネルギー庁〉

コメント