2023.12.14

「環境ビジネスにおける土中環境への配慮」

東 光弘 氏

(市民エネルギーちば株式会社代表取締役)

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

市民エネルギーちば(株)と、株式会社TERRAの代表の東でございます。 本日も貴重な機会をいただいてありがとうございます。

これまで何度かここでお話をさせていただきまして、

前回はビジネス面のお話、展開が、「ソーラーシェアリングがこうなっている よ」、みたいなことを、RE100の流れとかも含めてお話をさせていただいたのです が、

今、おかげさまで、忙しく成長させていただいているのですけども、ただ伸びてい けばいいよ、という考えで仕事しておりませんで、

”どれだけ環境にいいことやれるか”、というところが、会社設立の意義といいま すか、目的でもありますので、

今日は、生態系、土中環境についてですとか、それに伴って生物多様性に関してど んなことに気をつけながら事業を営んでいるのか、ですね、お話させていただけれ ばと思います。

また、この数ヶ月の間に、会社としての大きい流れとしては、この環境省のです ね、『脱炭素先行地域』の方に受かりまして、これ、年間10億円で、5年間で50億円 なので、総額70億円ぐらいの事業ができるようになりまして、

この中に、本日の「土中環境」であったりとか、「生物多様性」の方にも予算を振 り分けていったりもしますので、最初にちょっとお知らせをさせていただきます。

これは日本の100か所の市町村を選んで、2030年までに、その地域だけでも先に「脱 炭素100%、自然エネルギー100%の町とか市町村を作っていこう」というプロジェク トで、

今回、私達の会社と匝瑳市が共同して、8月に申し込んで、10月に採択された、とい うことになっております。

それでは早速始めさせていただきます。

弊社、「ソーラーシェアリング」ということで、主に畑の上の太陽光を中心に、沖 縄から北海道まで展開させていただいているところでございます。

とりわけ、市民エネルギーちば(株)については、千葉県匝瑳市に特化してやらせ ていただいているのですが、会社設立して、約もうすぐ10年ですけども、

最初の段階から、”温暖化に対して精一杯入れることやっていこう”、というよう なテーマで設立した会社でございます。

この気候変動対策ということで、『GHG』ということで「グリーンハウスガス」、 「二酸化炭素」に加えて、「メタン」であったり「フロン」であったりとか、温暖 化ガスの総称が、最近『GHG』と書かれることが多いので、『GHG』と表現させてい ただいて、

人類の活動によって、化石燃料中心に土の中にあった炭素が空気中に出てしまっ て、それで温暖化が進んでいる、というふうに捉えていますので、

温暖化を止めていくためには、この太陽光パネルで、

”出す量を減らしましょう”

というのが一つ。

それと、

”空気中に一回出てしまった二酸化炭素であったり、メタンをどういうふうに土に もう一度固定化していくか”、

というところで、事業を進めさせていただいております。

最近は、機械で二酸化炭素を固定化して、日本でも地中1000mのところに、埋め込ん で、という、「機械を使った炭素固定」というのも、技術的にどんどん進んではい るのですけれども、

まだまだコストが高いということと、日本のような地震国だと、1000mの地層のとこ ろに、固定化した炭素がどれくらい不可逆的に固定化できるのか、まだこれからと いうところがあるので、

現状はこの「植物の光合成を使って、炭素を固定化していく」

というのが、最もパワフルというか、広い面積で値段も安く確実に実行できるとい う点で、

そこで私達の会社としては、

1「太陽光パネル、自然エネルギーで炭素を出す量を減らしましょうね」と。 その次に、ソーラーシェアリングなど、

下で農作物を育てていくので、

2「その光合成でCO2を固定化していきましょう」と。

なおかつ、私達の場合は全部の圃場(ほじょう)(*1)で

3「無農薬の野菜、有機農業をやっている」ので、

この化学肥料と農薬を作るときに、大変多くの化石燃料を使うということで、 「有機農業の方が、CO2排出は少ない」ということと、

ヨーロッパの植物学会などのデータを見ても、

「有機農業の場合は、毎年この土の中の炭素量が増加していく」のですけれども、

いわゆる化学肥料であったりとか、農薬を使った農業に関しては、年々この土の中 の炭素が減っていく、というようなことがあるので、有機農業にこだわっていると ころでございます。

同時に2‐3年ぐらい前からですね、パタゴニアさんと、茨城大学、福島大学、神戸 大学と共同して「不耕起栽培」(*2)というものに挑戦しているところでござい ます。

この「有機栽培」、かつ「不耕起栽培」にすると、有機栽培であるだけでなく、

①「より一層、土中の炭素量がですね、どんどんどんどん増えていく」ということ で、

耕すときにですね、結構一番トラクターの軽油を使うので、一番化石燃料を使うの ですが、耕さないことによって

②「トラクターの燃費も非常に削減されて」、

耕さないと、こういう表面のミミズであったりとか微生物も非常に増えていくの で、

③「生物多様性にも貢献する」っていうことになっております。

これは、今COP28がちょっと終わったとこですけども、COP21のときに、フランスの 農水大臣からのご提案で、

”世界中の畑を全部この「不耕起栽培」などに変えると、年間0.4%程度、空気中で 炭素固定化できる”、っていう学説があるので、

それをできるだけ多くの国で、「再エネ」だけではなくて、「農業を通じて炭素固 定」やりませんか?”、

というような提案がありまして、

日本もそれに批准というか、ハンコ押していまして、農水省も参加しているところ で、今少しずつ広まっているところで、

アメリカではもう既に25%以上の圃場が、この不耕起に変わっていて、

今、中国などでも、 非常に合理的だということで、不耕起栽培がどんどん今世界的 には広まっているところでございます。

メカニズムとしましては、

光合成で仮に10の炭素を固定化、光合成で固定化したとすると、 そのうち6割が、植物の茎であったり葉っぱだとか、花だとか、 「自分の個体を つくるのに使われて」

残りの4割については、

「根を通じて、その土の中に返されていく」と、

その4割の炭素は

「微生物の餌になって」

そうすると

「微生物がそれを食べて、今度は口から糸状のですね、菌糸状の有機炭素というも ので固定化していく」

とっていう作業が行われます。

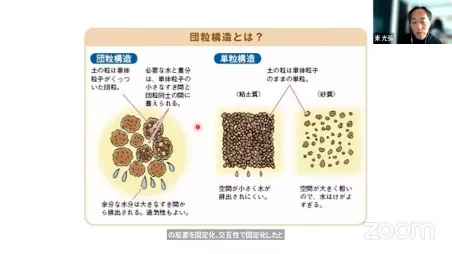

そうすると、元々粒々だった、最初こういう普通の粒の土が、

「その微生物が出したネバネバしたもので、ポップコーン状に、粒状に一つにな る」、と。

さらに、

「それがいくつもの団粒が繋がって、さらに団粒構造になっていく」、 というようなことが、

「耕さないでいると、毎年毎年、この団粒構造が育っていきます」。(*3)

これを耕してしまうということは、毎年、例えば無農薬の有機栽培だとしても、1回 また耕してしまうとこの団粒構造が1回壊れてしまうので、

そうするとこの団粒構造が酸素に触れる面積が増えてしまうので、

せっかく光合成で蓄えられた40%の有機炭素が、もう1回、空気中に還ってしまう傾 向が多いので、

これを耕さないでいると、年々加算されていってですね、炭素が固定され、加算さ れ、積算されていく、ということになっています。

同時に、微生物でだとか、ミミズとか小さな飛び虫のような、そういうようなもの がここにたくさん暮らしているんですけども、彼ら自身も炭素、有機物の塊なの で、

この「適度な水分」と「適度な酸素」があると、一番微生物なども発酵しやすく て、増えやすいので、

私達はこの不耕起栽培というものを、非常にパワフルなものとして捉えるところで す。

私自身も、元々文系の人間なのですけれども、今年の4月から福島大学の農学部の大 学院に入り直しまして、現在この不耕起栽培を田んぼで実施して、そのメタンが出 る量がどれくらい増えるか減るか、というのは、実測の研究を今やらせていただい てるんですけども、

とりあえず、やはり耕さない方が田んぼについても、出るメタン量がすごく減ると いうデータが今出てきていて、

来年度はより正確な装置をつけて、24時間ですね、わかるようなことをやっていき たいと思っています。

この文脈の中で、私達の場合ソーラーシェアリングで、「農業」と「発電」両方で 頑張っていこうということなのですが、

今年(2023年)の3月に、

”田んぼの「中干し期間」というのを、2週間から3週間にすると、38%メタンが減 る”

ということが、3年ぐらい前に、全国の農業センターで実験したところ、確からしさ が確認できたということで、

農水省の方で、Jクレジット化しようということで今年から動いてきています。

現状、1万平米、1ヘクタール(約1町歩)の田んぼに対して、4万円ぐらいのです ね、クレジットが発生するようになっていまして、

今日本の専業農家さんは、大体7町歩から10町歩ぐらい(*4)やられている方が多 いので、

そうすると、「脱メタン」というか、そういう「脱GHG」の農業をやることで、イン カム、収入が28万円から40万円ぐらい増加するということで、

これはまだ今年の10月に、炭素市場が開いたばかりなのですけれども、これからど んどんどんどん、今回のCOP28の傾向とかを見ても、値上がりはしていくだろうと、

また日本のRE100企業(*5)も72社になって、既にこの72社の必要な電気だけで、 これまでのFIT電源(*6)、固定価格買取制度で作られてきた電気がもう足りない 状況になってきていますので、

「再エネの導入」も必要なのですが、これから

「農業関係の脱炭素、脱メタンのクレジット」がですね、ビジネスとしても、うま くいくようになっていき、それが新しい農業の後支えにもなってくるのではないか と考えているところです。

ここまでが、「不耕起栽培についての配慮」についてお話をさせていただきまし た。

次は、その「不耕起」に加えて、この「フラクタル理論」(*7)ということで、

私達自身は、非常に”「水脈」を意識した設備づくり”、というふうに携わらせて いただいておりまして、

これが、いわゆる、これ桜の葉っぱですが、葉っぱの「葉脈」がありますと、

これが、同じ種類の木であれば、大体この葉っぱの葉脈と、この枝ぶりが同じ模様 になりますよ、と。

このように地面があって、逆さまにしてみると、この根っこも葉脈と同じに形にな っていますね、と。

このように「相似性がある」ということで「フラクタル理論」ということで、生物 学関係で生まれた言葉でもありますが、

人間の手や体の血管や、脳のシナプスも、大体この葉っぱの葉脈と同じ形になって いまして、

自然界では、この葉脈の形が、一番、水だとか、エネルギーのやり取り、物質のや り取りに、一番スムーズにというか合理的にやれるということで、こういう形にな っています。

このエリアが80ヘクタールで、私達が普段活動しているエリアなのですが、これをG oogleアースで上から見てみると、この大きい場所がここになっております。

ここを、この近くの山を見て、この葉っぱの形に切り取ってみると、ここ自体も葉 脈の形になっています、と。

さらに大きな葉っぱの形で区切ってみると、ここも、葉っぱの葉脈と同じ状態にな っております。

ところが、私達が活動しているここのところは、40年前に国の政策で、元々は、こ のように葉脈があったところを、こういう小山をですね、潰してしまって、日本の 食料を支えるために、田んぼとか畑を増やすために、真っ平にしてしまったところ でございます。

ゆえに、この辺の畑はですね、非常に水脈が失われているので、水はけが悪くて、

夏になればカッチカチになってしまうし、ちょっと雨が降ると、もうドロドロにな ってしまい、沼のようになってしまうところで、

これまではその痩せた土地でも育つタバコとかがあったからよかったのですけど も、タバコがどんどん損なわれてくと、この辺もどんどん耕作放棄地になってしま いました。

こういうのが日本中たくさんあるのですけども、

私達はこの、ある種”砂漠化した”、脳みそでいうと、”脳内出血を起こしてしま ったような”ところを、水脈を改善しながら、何て言うのですかね、このソーラー シェアリングというものを導入しているところです。

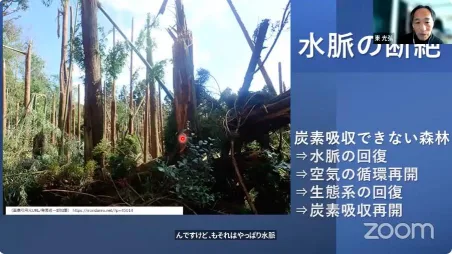

これは、この、今の山の中の林の様子なのですが、外から見ると結構緑に見えるの ですけども、

実際、一歩中に入ってみると、元の水の流れが損なわれてしまっているので、根が ほぼ腐っていて、ちょっとした台風でもボキボキと木が折れてしまって、

2ー3年前の台風15号と19号で、この辺りも2週間とか1ヶ月とか停電があったのです けども、それはやっぱり水脈が失われて、木が弱くなって倒れて、というところ が、 大きい原因だと私は捉えております。

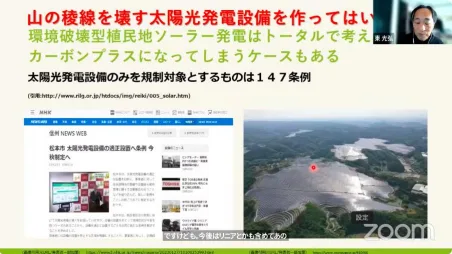

ですので、開発にあたって、これはソーラーシェアリングというか、太陽光だけで はないんですけども、 今後はリニアとかも含めて、

温暖化が進んでいくと、雨の量がやっぱりどんどん増えていく、ということで、私 達が活動している千葉県に関しては、5年前に比べて雨量が既に1.5倍になってい て、

私達の近所の田んぼも、今までだと、冬になると田んぼが完全に涸れていたのです けれども、冬になっても水が何か抜けきらないようなところがあって、

元々山が持つ水分量が上がっているところに、さらに雨が降るので、非常に土砂崩 れとかも起きやすくなっていますので、より元々の稜線というか、水脈の流れを大 事にした開発を、環境に限らないのですけど、やっていかないと非常に問題があ る、ということで、

ですから、こういうタイプの太陽光発電をやってしまうと、この部分は確かに CO2を出す量を減らすのですが、

「元々山が持つ、炭素を固定する流れ」が、それで「水脈を保全することで、その 他の部分の炭素固定」というのを非常に阻害してしまうので、

まず私は、自社数値化はできてないのですけども、非常にマイナス面が多い発電方 法だということで、こういったことは慎んでいくべきじゃないかと考えているとこ ろでございます。

ですので、私達自身は、自分たちが設備を作るときにユンボ(*8)を必ず入れる ので、非常にどこの畑も私達のエリアについては水はけが悪いので、

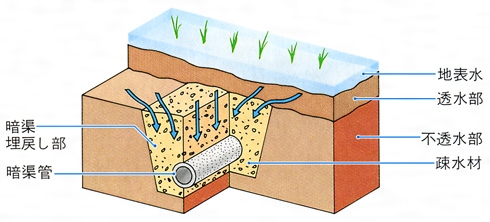

元々あった水脈を、さっきのGoogleアースとかで見立てて、こういうふうに溝を掘 って、これは見えないところなので、暗渠(あんきょ)(*9)といいますが、暗 渠を作って、そこに籾殻を炭にした [もみ殻燻炭](*10)っていうものを撒い たりとか、有機物を入れてですね、元の水脈を復活するような作業をしています。

これは、竹を、長さ大体1メーター50ぐらいなのですが、竹の芯をくり抜いて空洞に したものを、大体2mか3mおきぐらいに、(これは見える形なので、明渠という溝な んですが)明渠に打っていく、っていうことをしています。

これだけでも非常に、さっき言った、”雨が降ると表面がグズグズ水たまりができ たりして、植物の根っこは枯れちゃう”、みたいなことを、相当回復できているの で、

コツコツコツコツとですね、設備を作る毎にその周りの水脈改善を、今やっている ところでございます。

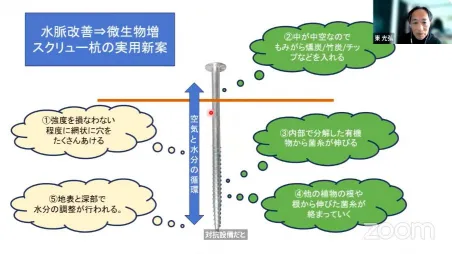

これはこれからの技術なのですが、今の竹の縦に打ったものをですね、応用して、

今、太陽光設備だと、必ずこの「スクリュー杭」という、長さ2mから3mぐらいの杭 を打つのですけれども、

これにですね、今は穴は開いてないのですけれども、この強度を損なわない程度に ザルのように、穴をポツポツポツポツ開けていきたいな、と。

この中身がちょうど空っぽになっているので、そこには、中にさっきのもみ殻燻炭 のようなものとか、あとは有機的なチップをこの中にガサァーって入れておくと、 この中のチップ類が、徐々に分解していくと、この最初に開けた穴から菌糸が外 に、なんていうか根っこのように伸びていくような状態が発生します。

そうすると、その周りには、畑なので植物がいて、木の根っこから伸びてきた菌糸 が、この中から出てきた菌糸と交わって、繋がっていくような状態になります。

そうするとですね、この地域自体が、非常にさっき言ったスポンジ状の、土になり やすいということで、これからこれを実用新案取って、スクリュー杭を打つこと自 体がですね、土壌改善なるようなものを作ろうと思っています。

これをやると、地表面は結構乾いていたりしても、ほんの20センチも掘ると、湿り はじめていて、下になると結構湿ってるので、上が乾いているときには、下の水分 が上に上がっていき、

逆に上が、梅雨時でグズグズグズグズ水分が多いときには、この下の方にですね、 水を届けるような役割をちょっとイメージしているところです。

あとは、日本中の畑がほとんど、化学肥料であったり、とか農薬を使っていた畑が 多いので、大体深さ30センチぐらいのところに非常に硬い耕盤層(*11)という 硬い層ができてしまっていて、

そういったところ、農業をずっとやってきた畑ですと、その後有機農業をやって も、なかなかその下に植物の根が入っていかなくて、意外と育たないということ で、

今、私達は、これをやる前までは、麦を育てる、と、

麦は非常に根が強くて、深く1メートルとか入っていくので、それで耕盤層という硬 い層をですね、壊すっていうのをやってきたのですが、もう、それもちょっと限界 もあるところもあるので、今後についてはこういう技術もですね、導入していこう と思っているところでございます。

ちょっと短めなのですけども、今日はですね、私からのお話は以上とさせていただ きます。

ご清聴ありがとうございました。

(*1)圃場

3分で簡単にわかる圃場と農場の違い!農園との違いも農家ライターが詳しく解説 https://study-z.net/100245615

(study-z)

(*2)不耕起栽培

「耕さない農業」が土壌炭素を貯留し土壌微生物の多様性を高める 約20年間の調 査で実証 分解促進による潜在的な脆弱性にも注目https://www.ibaraki.ac.jp/new s/2022/10/27011743.html(茨城大学)

(*3)団粒構造とは? 植物が良く育つ土壌に必要な要素と土の作り https://ecologia.100nen-kankyo.jp/column/single018.html

(セイコーエコロジア)

(*4)一町歩

一町・一反とはどれぐらいの広さ?歩・畝・坪・畳・a・haの面積は

(気になる話題・おすすめ情報館)

(*5)RE100企業

RE100とは?日本企業一覧・加盟条件・取り組み事例やメリットを解説 https://spaceshipearth.jp/re100/

(spaceship)

(*6)FIT

FIT・FIP制度

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/ (経済産業省 自然エネルギー庁)

(*7)フラクタル理論

葉脈のネットワーク構造

https://www.jstage.jst.go.jp/article/transjsme/82/833/82_15-00386/_pdf/-cha r/ja

(日本機械学会論文集)

フラクタルは自然界でも多く観測されるって知っていますか-植物や各種の地形 にも多くみられる-https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=68518? site=nli(ニッセイ基礎研究所)

(*8)ユンボ

ユンボとは? なぜユンボと呼ばれるのか、ショベルカーやバックホーとの違いも 解説!

(ビズケン)

(*9)暗渠(あんきょ)

(コトバンク)

(*10)もみ殻燻炭

籾殻くん炭とは|効果と使い方や作り方は?pHの調整に使える?

(Green Snap)

(*11)耕盤層

耕盤層はどのように形成されていくのか。良い土のためには耕しすぎはNG!?

https://www.kaku-ichi.co.jp/media/crop/earth-building/tillage-layer (Think and GROWRICCI)

コメント