2023.11.6

「言葉について」

岩田修一氏

〈エコエティカ研究所主筆〉

今日は、こういう題目で、ちょっと悩んでいることをお話させていただきます。 私、よく言葉についてあんまり勉強してないので、多分、今日聞いておられる先生 方の方がよくご存知だと思いますので、ぜひ、談論らしく、後はよろしくお願いし ます。

ちょっと風邪をひいて、今、ちょうど起き上がったばっかりのところなので、声も あまり出ないので、お聞き苦しいところがあったら、”ちょっとわかんない”、って いうふうに合いの手を入れていただけたらと思います。

言葉なのですが、『Dematerialization』って、『脱物質』という、私は”材料屋”で すから、『脱物質』っていうのは、何となくドキッとするんですが、

『脱物質』とか『Demonetization』とかですね、

そういう意味で、”今までの考え方を変えて、何か次のところへ一歩進むためには、 いずれにしても、「言葉」を使わなければいけないのだけれども、その「言葉」の 表現力っていうのは、意外と弱くなってるのかな”、という感じがしますので、ちょ っとそんなことを考えてみました。

最後のところの『LLM』は、『Large Language Model』で、ますます言葉が上手 にプロセスされるようになってですね、言葉の力そのものの中に、何か失っている ものがあるのではないかな、という感じがしています。

それで、言葉なのですが、

左側、ディズニーの『101匹わんちゃん』と言われて、

こういう、100匹犬がいてもですね、子供たちは、この絵を見て、「baw-baw」と かですね、「犬」というふうに言えるわけですね。

それで、そういう言葉はどうして出てきたのか?というのは、

以前、ルソーの『言語起源論』というのをちょっとお話しさせていただきましたけ れども、普通の常識から言うと、普通の一般的な考え方から言うと、

「人間というのは素晴らしいものだ」、と、それで、「その同じような個体に対し て名前を付けることができる」、という、そういう考え方があるわけです。

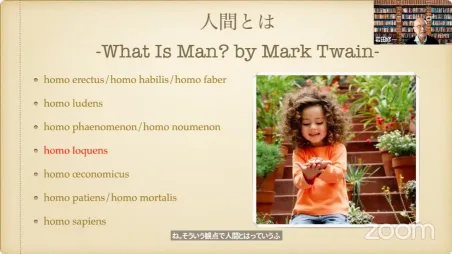

それでですね、そういう観点で、”人間とは?”、っていうふうに考えたときに、 ・homo erectus / homo habilis / homo faber(*1)

最初は、直立歩行が始まって、

・それから、homo ludens(*2)

・それからその後、一つの現象に対して反応するとかいう

・ homo noumenon / homo phaenomenon(*3)とか、

あるいは、そこに本質的なものを見る、という、そういう考え方とか。

それで、その中の一つに、

・homo loquens(*4)という、「言葉を話す種」っていうのが、人間だってい うふうによく言われているわけです。

・homo oeconomicus(*5)

約100年ほど前のマークトウェインのエッセイに、『What Is Man?』というのがあ って、ぜひこれYouTubeでご覧になったら面白いと思いますので、

『人間とは何か?』というのをマークトウェインがどんなふうに考えたか、という のが、何か非常に面白く書かれていてですね(*6)

非常に懐かしいのは、そこに「ベッセマー式」(*7)とかですね、何かそういう 人間のindustrializationの象徴みたいな言葉がパラパラ出てきてですね、その中で 人間のことを議論しているので、面白いな、と思って、ちょっと、この上のところ に引用してみました。

「言葉を話す」、というのは、人間だけの一つの大事な能力だっていうふうに言わ れていわけなのですが、

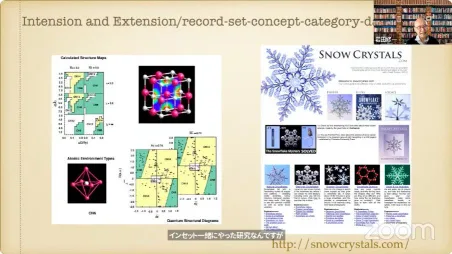

私の分野で考えると、左側の画はですね、25年ぐらい前には、私がちょっと、面白 いな、と思って、院生と一緒にやった研究なのですが、

「intension」と「extension」(*8)という意味はですね、

「intension」というのは、ある集合で、例えば「犬」なら「犬」のグループに対し て、その犬について、例えばDNAで定義する、ゲノムで定義する、とか、何かそう いうふうに、”その本質的なところで定義する”というが「intention」で、

「extension」は、ともかく犬をたくさん集めてきて、それを「犬」とする、とい うのが、”集合”の考え方なのですが、

左のところはですね、「データを集めてきて、一体何ができるか?」というのをい ろいろ考えた、一つの例示ですね。

”データを集めて、それに名前をつける”、というのは、「extension」なんですね、 日本語で言うと「外延」なんですが、それに対して、

”データを集めたときに、そこに「共通のモデル」っていいますか、「共通するモデ ルを定義できる」”、というのは「intension」で、

”「intension」と「extension」を、物質の世界でどの程度できるか”、というのを トライアルした例です。

このときは、データはそんなにたくさん揃っていなかったのですが、集めてです ね、名前を付ける、というのは、ある意味、恣意性があるのですね。

それで、その恣意性があるところで、やっぱり、どうも、いつも何となくすっきり しないところがあって、それをすっきりさせるために、いわゆる、「そこに、背景 にある理論というものと重ね合わせて、本当に”集合”に対する名前が付けられるか どうか?」、というトライアルです。

それで、ごく限られた領域だけ、こういうことが言えて、非常に複雑な「物質材 料」の学問体系というのは出来上がってきているのです。

結構いけるね、と思って、何となくハッピーになっていたのですが、

右側はですね、「Snow Crystals」って、ウェブページにある画を持ってきたので すが、

「雪の結晶」というのは、何か、一つの非常に綺麗な体系のように見えますけれど も、実は、これをですね、左側のセンスで、atomisticな(原子論的な)、あるい は、原子のレベル、あるいは、電子のレベルで、いろいろ考えてみるとですね、こ の元にある構造っていうのは、すごく多様で、表面のすっきりした美しさに比べる と、相当に多様だってことがあってですね。

結局、なんかいろいろ、「データ」とかいろいろ言っているのだけれども、「私達 は本当の”集合”の要素を見ているのか」、あるいは、「”集合”そのものを、全体を 見てわかった気になってしまうのか」、というように、

いろいろ間違いが、だいぶ指摘されてきたなと、今、最近反省しているわけです。 それで、『言葉』になるわけなのですが、

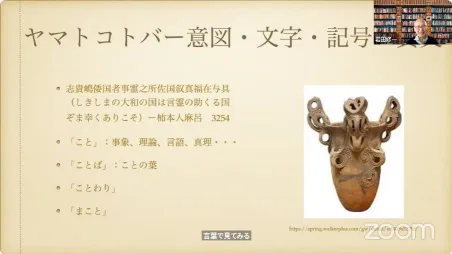

それで、「ヤマトコトバ」というのをちょっと考えてみるとですね、日本というの は、

・「しきしまの大和の国は言霊の」というふうに、(*9)

「言霊の」っていうのは、何となく、言葉にある「魂」なり「心」なりが宿ってい て、それは「神様にも繋がる」、というような、そんな感じの一つの言葉の意味が あるわけなんです。

そういう立場で、『言葉』っていうのを「ヤマトコトバ」で見てみると、この後は その今道先生から教わったことなので、私自身が原典そのものをちゃんと見て確認 したわけではないのですが、

・「事象」とか、「理論」とか、「言語」とか、「心理」とか、そういう、「モ ノ」ではなくて、何かある種の塊っていう「概念の塊」みたいなことを、あるいは 「行為の塊」みたいなことを「こと」と言ってですね、

・「こと」の、ごく断面が「ことば」になる。

だから、「言葉で表現する」というのは、いろいろな「extension(外延)」に対し て、その中の一つの断面を見たのが「ことば」である、と。

そういう「ことば」の複雑なものを、いろいろ理由をつけてですね、分けたとき に、

・「ことわり」になってですね、

そういう中で、社会でいろいろ動いているわけなのですが、

その「ことわり」、あるいは、「こと」そのものの本当の姿というか、それが何か わからないのですが、それを何となくイメージして、「こと」に、「ま」という、 〈美称〉「美しいことに対して言うための接頭辞」なんですが、

・「こと」に「ま」を付けて「まこと」

というのが、ヤマトコトバでいう「ことば」の周辺の概念なのだと思います。 それで、「ことば」が「文字」になった、というのは、

いわゆる縄文時代は、「文字」にはなっていなかったけれども、「記号」はある程 度その時代にあったわけですね。

「意図」・「文字」・「記号」、そういったものをいろいろ考えると、「ことば」 のところは、相当いろんなことを考えなきゃいけなくて、

そこのところで、私達の社会はコミュニケーションをしながら、いろいろ意思統一 をしているわけなのです。

それで、それをちょっと考えてみるとですね、

今、「地球環境」と、云々、といろいろ言っていますが、

右下の図はですね、ちょうど9月に北京に行ったのですが、習近平がですね、

トップダウンで〈ビッグデータ フォー サステナビリティ〉っていう号令をかけて ですね、それに合わせて作った組織の長がですね、私の友達で、ちょっと北京に呼 んでくれて、行ったのですが、

2030年に向けて、中国はこう貢献するのだ、とそんな、何か元気のいい話があ離ま した。

これ、非常に大きな会場で、前に映っているのは、何台プロジェクターがあるかは 知りませんけれども、プロジェクターで、地球に関するいろんな情報、環境に関す るっていうか、SDGsに関係する情報をダイナミックに映しながらですね、いろいろ 議論できる、と、そういうファシリティができたわけですね。それの写真なのです が、

その上は、そういう情報を、どういうふうにネットワークを介してダイナミックに 収集し、その都度、その都度、最も新しい情報を適切に共有して、意思決定をす る、というような、若干、言葉を超えた、言葉の不足を補ったようなファシリティ ができてました。

なかなか日本はそういうことができなくなったな、とそんなふうに感じて帰ってき た。

で、私が座っている隣が国連の統計局長で、彼はSDGs関連のいろんな情報や何か を、ある意味、統括してるわけなのです。

左側のものはですね、要はSDGsに関するインターフェースといいますか、

”どういう情報を、どんなふうに準備して、どういうふうに表示するか”、と、それ に関する、いわゆる情報論的な準備の一つの例で、

この後ろに、ちょっとご覧になればおわかりいただけるかと思いますが、膨大なオ ントロジー(*10)がいろいろ定義されています。

実は、地球全体の状況というのは、”環境、環境”、と、いろいろ議論しています が、そんなに簡単に言葉で言い表せないし、データを使ってもなかなか言い表せな い、と。そういうものに対して、どんなふうな共通の意識を持って私達は前に進め るのだろうか?何となく、まだちゃんとしてないね、と思いながら帰ってきた。

それで、今日ちょっと風邪気味なところもあって、先生方にいろいろご意見いただ きたいと思うのですが、

”How can we facilitate our environmental literacy?”

というふうに書きましたけれども、

環境に関して、よく言われる”ステレオタイプのキーワード”だけいくら繰り返して も、それは、ある意味で、過去におけるプロパガンダの典型的なやり方なのです が、本当に、それに対する本質を捕まえて、その意味を考え、

それを言葉の「ことの葉」の中から「まこと」を引き出すような、

そういうその、いわゆるメディアと言いますか、言語も含めたメディアというの を、私達は確立しない限り、この環境問題の議論というのは、なかなか収束しない のではないかな、と、何となくそんなふうに思って、先生方のご意見をいただきた いと思います。

よろしくお願いします。

(*1)homo erectus / homo habilis / homo faber

ホモ・エレクトス

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%A2%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%A C%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B9

ホモ・ハビリス

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%A2%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%9 3%E3%83%AA%E3%82%B9

homofaber

〈コトバンク〉

(*2)homo ludens

ホモ・ルーデンス

https://kotobank.jp/word/%E3%81%BB%E3%82%82%E3%82%8B%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%8 2%93%E3%81%99-134150

〈コトバンク〉

(*3)homo noumenon / homo phaenomenon

カントにおける二重の固有性の問題

https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp › record › 2005746 › files › 4810.p df

〈東京大学大学院教育学研究科 基礎教育学研究室 研究室紀要 第48号 2022年7 月〉

(*4)homo loquens

ホモロクエンス

https://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%8 3%B3%E3%82%B9-384904

〈コトバンク〉

人間学の現在(3)

〈一般社団法人 日本人間学会〉

(*5)homo oeconomicus

経済人

https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%BA-58747 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%BA (*6)What Is Man? (Twain essay)

https://en.wikipedia.org/wiki/What_Is_Man%3F_(Twain_essay) 〈Wikipedia〉

(*7)ベッセマー式

ベッセマー法

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%9E%E3%83%B C%E6%B3%95

〈Wikipedia〉

(*8)「intension」、「extension」

内包と外延

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%8C%85%E3%81%A8%E 5%A4%96%E5%BB%B6

〈Wikipedia〉

内包(intension)と外延(extension)について

https://www.nihongo-appliedlinguistics.net/wp/archives/8451 〈旅する応用言語学〉

(*9)しきしまの大和の国は言霊の

.しきしまの大和の国は・・・

https://sakurai-kankou.jimdo.com/%E4%B8%87%E8%91%89%E6%AD%8C%E7%A2%91/%E4%B 8%87%E8%91%89%E6%AD%8C%E7%A2%91/%E4%B8%87%E8%91%89%E6%AD%8C%E7%A2%91-%E4%B D%9C%E8%80%85%E5%88%A5/19-%E3%81%97%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%AE%E5% A4%A7%E5%92%8C%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%AF/

〈桜井市観光協会〉

(*10)オントロジー

オントロジー (情報科学)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%B 8%E3%83%BC_(%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%A7%91%E5%AD%A6)

〈Wikipedia〉

コメント