2022年3月17日 「社会の持続可能性、個人の持続可能性」

松本光崇氏

産業技術総合研究所

よろしくお願いいたします。

今日は、原田先生からは、「モノづくり」というようなお話もいただいたのです が、そうではなくて、ちょっと大きい、「社会全体の話」というのをさせていただ きたいと思っています。

そういう大きいテーマの話をするというのは、僕も普段はほとんどしたことはない し、それは凡人がやるには勇気が要ります。

素人っぽい人が大きなテーマの話をしても、大体、視野が狭い、というか、聞いて いられない、ということが多いですね、

言ってみれば、美空ひばりの名曲を素人が歌っているのを聞かされているような感 じで、なかなかつまらないことが多いですが、今日はそれをさせていただきたい。

今日はどういう話をしたいかというとですね、

僕は、物心がついた頃から、環境問題になぜか関心を持っていました。

1.15歳のときに、「自分の人生を変える」というと大げさだけど、そういう書 籍、環境問題の書籍に出会って、

15歳のときに、”持続可能な社会というのはこういうことなんじゃないのか な?”、というのを、自分なりに思いました。

それを、粗削りだけれども、お話をして、

2番目には、

2.そのときから自分の中で、「どういうことが気持ちとしては変わっているの か、視点としては変わっているのか」、

それを踏まえて、

3.「持続可能な社会とかそういったものというのは、今はどんなふうに思ってい るのか」、

というお話をさせてください。

私は、先週誕生日を迎えました。

50歳になりました。

生まれは1972年です。

生まれは1972年です。

生まれた頃には、

・「公害国会」(*1)があった頃だし、

・ローマクラブ「成長の限界」が出たり、

・「ストックホルム会議」が行われた、

というのが僕が生まれた年です。

・「第一次オイルショック」も、

”資源の有限性”を、社会が認識した出来事です。

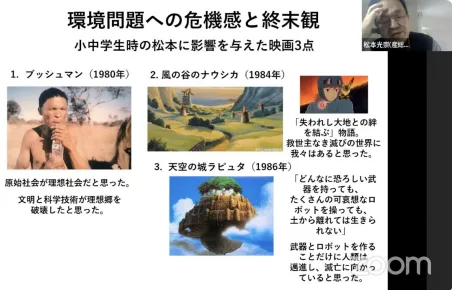

この後、ちょっと「ビジョン」という形で、僕に影響を与えた映画3点を交えながら お話します。

一つ目

1.ブッシュマン

ご存知ですか?

どういう話かというと、今はこういう映画も、許されるのかどうかわからないけ ど、

全く未開な人たちが、ある日、小型飛行機から落としたこのコーラの瓶が、急に落 ちてきて。

それで、最初はこうやって、”楽器になる”、とか、”何かいろいろ便利だ”、と か何だとか言って、だけども、それをもとに争いが始まって、

それで、この主人公が、”じゃあ、それを世界の果てまで捨てに行く”、と言っ て、そこでいろんな白人に会ったり何だかんだして、という、そういうコメディで すね。

僕は、”なんかこういう原始社会というのが理想社会なのではないかな”、という のを、小学生ながらに思いました。

「文明」、あるいは、この「科学技術」、この瓶も含めてですね、

こういうものというのが理想郷を破壊しているし、ユートピアというのはこういう 原始社会に回帰するということなのではないだろうか?、ということを、そのとき は、”何となく思った”、ということです。

2番目、3番目は、だいぶ共通するので、あるいはありきたりですけども、 「宮﨑 駿」です。「風の谷のナウシカ」は、

核戦争みたいなものがあった後、何百年か経った後に、人間が住めるわずかな土地 の一つが、この「風の谷」ですが、

そこに征服者が来て、昔の兵器を蘇らせて、もう1回、自然界というのをやっつけ て、人間の社会にしようとするところを、

ナウシカという主人公がそれを、止めて、失われた大地との絆を取り戻す、とい う、そういう物語です。

原作とはちょっと違うのだけども、ここでは「メサイア」というか「救世主」的な 話で、

我々というのは、そういう、”救世主なき滅びの世界にある”、ということなので はないか、ということを思った次第です。

それから、「ラピュタ」についても、これもある意味で、「科学技術へのアンチテ ーゼ」ですね。

科学の粋を集めたラピュタという天空の城があるのだけども、それを、結局人間が 不幸なものにしか使えないから、それを最後は破壊して終了する、という、そうい う物語です。

何となくそういうものが自分の中でありつつ、

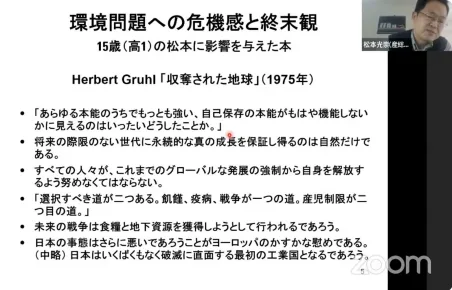

先ほど申し上げた15歳のときに出会った本というのは、

この

・Herbert Gruhl(*2)の「収奪された地球」(*3)

という本でした。

この本は、それほどメジャーな人でも、メジャーな本でもありません。 この著者はどういう人かというと、ドイツの「緑の党」を立ち上げた人の1人で、 ただ、その後、それほど影響力を持った人ではなくて、

緑の党は、結局、政治的に力を得るために何かとくっつかなければいけなくて、結 局選んだのは、左翼とくっついたわけです。

左翼というのは共産主義です。

そのときに、それに ”付いていけない”、と言って離れた人たちが何人かいたわけ だけども、その1人がHerbert Gruhl氏でした。

この本は、400ページ近い本ですが、高校1年のときに読みました。 自分が線を引いたところから少しピックアップして、読み上げます。

・「あらゆる本能のうちで最も強い、自己保存の本能がもはや機能しないかに見え るのは一体どうしたことなのか?」

”自分たち、人類全体がもう死に向かって行っているけれども、それに対して何も しないどころか、さらにそちらに向かって行っている”、という警告です。

それから二つ目は、

・「真の成長を保証し得るのは自然だけである」、

これも似たようなことですが、

・「すべての人々が、これまでのグローバルの発展の強制から自分自身を解放する よう努めなくてはならない」

・「選択すべき道が二つある。飢饉、疫病、戦争が一つの道、そして、産児制限が 二つ目の道」

これは、人口の問題を言っています。

それから

・「未来の戦争は食糧と地下資源を獲得しようとして行われるだろう」 この人は先ほど言った通りドイツの人間ですけれども、

・「日本の事態はさらに悪いであろうことがヨーロッパのかすかな慰めである。日 本はいくばくもなく破滅に直面する最初の工業国となるであろう」、

そういう形で日本のことも記述している、というのが内容です。

これらのメッセージは、僕に、非常に大きなインパクトを持ったし、これが、環境 問題に対する自分の中では原点になっています。

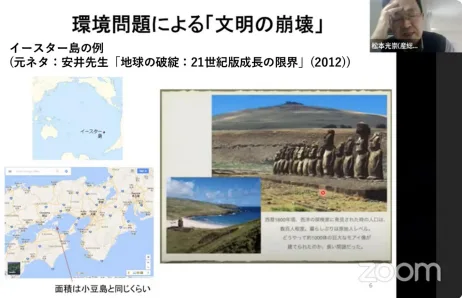

言い換えをすると、少しアナロジーでイースター島の話をだけします。

元ネタは安井先生の、原田先生も関わられましたけど、「地球の破綻」という本の 中で、最初に出てきます。

イースター島、1800年頃にヨーロッパ人に発見されましたが、その頃にはほぼ原始 時代のような人々の生活が見えた。

イースター島、1800年頃にヨーロッパ人に発見されましたが、その頃にはほぼ原始 時代のような人々の生活が見えた。

ただこうした巨大なモアイ像があって、”一体何が起きたのだろうか?”、とい う、そういう謎の島だったわけです。

今でも何が起こったのかわかっていませんが、一番有力な説によれば、

1000年頃、日本では平安時代くらいに、こういうモアイ像を建てるということが、 部族間で競争が起きていった。

モアイを作るために木を必要として木をどんどん伐採していって、その結果、農業 も成り立たなくなり、それから周りは良い漁場だけども、そこに船で行くこともで きなくなった。

食料が足りなくなってくると、当然ながらさらに戦争が激しくなってきますから、 そういうことで文明が崩壊した、というのが有力な説です。

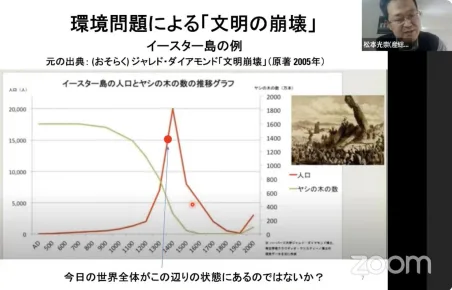

これはネットから持ってきたものですが、おそらくジャレド・ダイアモンドさんの 「文明崩壊」(*4)が元ネタ、出典なんじゃないか、と思います。

これ(赤線)は「人口」です、この緑線が、「やしの木の数」のもちろん推計で す。1000年頃から上昇した人口は1400年くらいにピークを迎えたのではないかと言 われています。

ここからですね、木がどんどん減っていって、人口は増えていくのだけれども、あ る点で崩壊して、もう養えなくなって人口も減っていったわけです。

言えることは、

”我々の世界全体が今この辺りにあるのではないだろうか!?”、 というのが、僕なりの環境問題に対する意識、

言ってみれば、こっちは「人口」でもあるし、「文明の科学技術」でもあるのだけ ども、

それを競争してどんどんどんどん高めていく、

そうすると、この「自然の破綻」というのはどんどん起きていく。

”結果として、ピークに行くのを早めて、破綻に向かう直前にあるのではないだろ うか?”

それが環境問題としての思いです。

少し飛躍したり、諸々はあるのですが、

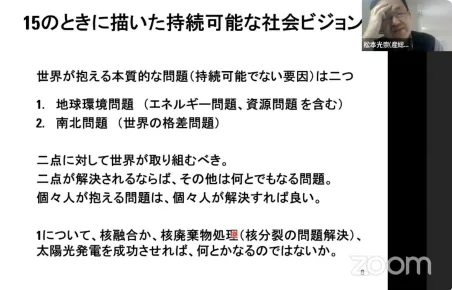

僕なりのビジョンというのはそのときこうした感じで、

世界が抱える本質的な問題というのは、あるいは持続可能ではない要因というのは 二つくらいあるのではないか。

一つは

『地球環境問題』

これは、「エネルギー問題」や「資源問題」を含めてです。

もう一つは、

『南北問題』

これは「世界の格差問題」です。

この2点に対して、世界は取り組むべきであろうと

逆に言うと、この2点が解消されていくのであれば、他は、いろいろ問題があるけ ど、何とでもなるのではないかな、と。

あとは、大雑把ですが、

「個人個人は自分の悩みを解消して、問題を解消して、幸せに生きていけば、それ が持続可能な社会なのではないだろうか」

というのが、僕なりのビジョンでした。

一番目の『地球環境問題』の、問題を解消、やっぱり「エネルギー問題」というの は大きいから、

「核融合」をするのか、はたまた「核分裂」の廃棄物処理を何らか解決するのか、 あるいは、「太陽光発電」を成功させるか、

それが道なんじゃないかな、というのが、私なりのビジョンだったという次第で す。

ここから、今はちょっと何が違うかというのは、本質的にはそんなに変わってない のですが、それをいくつか申し上げます。

一つは、「環境問題」「エネルギー問題」「資源問題」というのは、そこまでは深 刻なものではないのではないか?、というのが一つです。

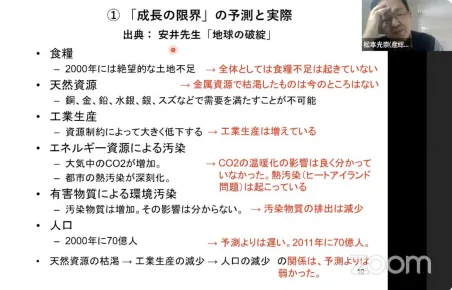

安井先生の「地球の破綻」(*5)で、

”「成長の限界」は何が間違っていたのか?”という考察です。 例えば、

・〚食糧〛が、

「2000年には絶望的な土地不足」が起きる、と言っていたけども、 →それは起きていない、とかです、

・〚天然資源〛

枯渇すると言っていたけど、

→今のところ枯渇していない、ということです。

・〚工業生産〛

低下すると言っていたけど、

→むしろ大きく増えている、とかですね、

などなど、

それの原因というのは、

「成長の限界」で言っていたほどには、

天然資源が枯渇して、その結果、工業生産が破綻して減少して、その結果、人口が 減少する、

この関係性というのはその頃予測されていたよりは、だいぶ弱かったのではないの かな、という、そういう考察でいらっしゃいます。

もう一つか二つありますけども、あと〚人口〛です。

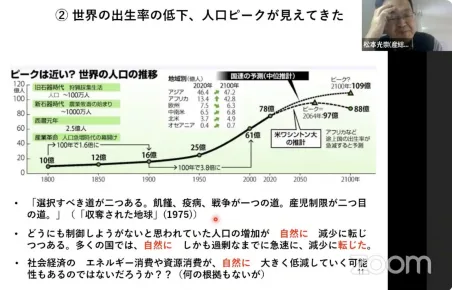

今は、人口が、今後もずっと大きく増え続けると思っている人はおそらく誰もいな いですね。

だんだん、やっぱりピークは見えてきたし、もう日本は減り始めているし、 東アジアの出生率なんて、もう1.0未満といるところもありますね。

これが意味するところは何かっていうと、これはちょっと僕にはやっぱり大きく て、

さっき言ったみたいな、飢饉か、産児制限か、みたいなそんな話は、あまり現実的 ではなくて、しかしこの頃にはそれが普通の認識だったのですね。

どうしようも、制御しようがないと思われた人口の増加が、言ってみれば、何か強 制的にやったわけではなく、自然に減少に転じつつある。

多くの国では、自然に、しかも過剰なまでに、急速に減少に転じているわけですよ ね。

ここはもう明らかに飛躍なのですが、

何となく、”社会経済のエネルギー資源とか、〚資源消費〛というのも、なんか自 然にどこかで低減していく可能性というのがあるのではないのか?”、ということ を、何となく思っている次第です。

ちょっと、この後は流しますけども、あと、

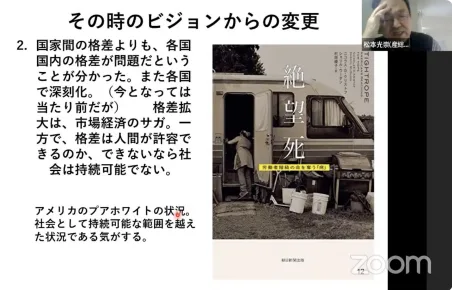

『格差』の問題も、

格差の問題、僕は、「社会の持続性」ということに対して非常に大きな問題だと思 っていて、

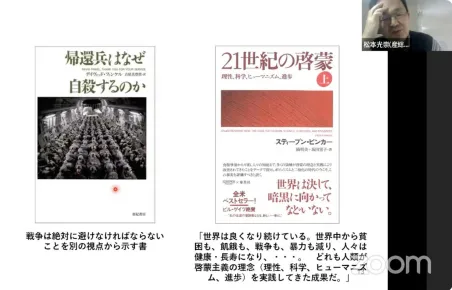

このあたりは、この1年くらいに読んだ本の紹介ですけど、

「アメリカの格差社会」というのは、今はもう絶望的にすごいことになっている な、というのをこうした本から感じる次第だし、

あと、ちょっと流しますけども、

これはですね、詳細は省きますが、”戦争はやっぱりやっちゃいけない”、という のを別の視点から見えるもので、

どういう本だったかというと、

アフガンに行って戻ってきた兵士の何十%かは精神病むわけですね。

彼らも被害者であるけれども、なんで精神病むかと言ったら、そこの罪の意識で、 もう本当に、アフガンで無実の人たちを殺すことをしてしまうわけですね。

それで、帰ってきて心を病むわけで、言ってみれば、アフガンの人たちにとって は、もっと大きな被害を与えているわけで、

やっぱりそういうことは、何としてもちょっと、避けることを考えないといけな い。

これはちょっと「啓蒙」で、社会は良くなりつつあるのだよ、という、そういう話 です。

そして、最後です、

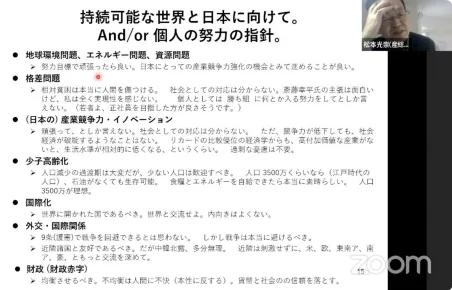

社会、さきほどのものからあまり変わらないのですが、今日はもう時間がないの で、以後は項目だけ行きます。

・エネルギー、環境問題、

努力目標で頑張ったらいい、というのは、ちょっと誤解を招く言い方ですが、

生存のために絶対必要ということは多分あまりなくて、日本にとっての「産業競争 力強化の機会」とみて頑張る、それくらいのスタンスが一番現実的なんじゃないか なと思います。

・格差問題

これは、何とかしないといけないのだけども、社会の対応としてはちょっとよくわ からないので、あと、僕、斎藤幸平さんの主張は面白いけど、現実性は全然感じな いですね。

これはちょっと、”個人として頑張りましょう”、というくらいかな。 ・産業競争力イノベーション

については、

ちょっと頑張っていくけど、これも社会としての対応はよくわからなくて、

ただ破綻するようなことは、いろいろ経済学を読んでいると、そうしたことは無い ので、ちょっと頑張ってみましょう、なるべく頑張っていきましょう、ということ だと思います。

・少子高齢化

いいじゃないですかね、途中の過程は大変だと思いますけれども、食糧とエネルギ ーの自給ができるようになったら、すごいと思います。

人口は、日本は江戸時代の3500万くらいの国が理想なんじゃないかな、と思ってい ます。

・国際化

開かれた世界、国であってほしいですね。内向きは良くない。 ・外交的には

戦争はやはり避けなければならないし、あと近隣とも友好であってほしいけども、 中国・韓国・北朝鮮・ロシア、多分無理ですね。

こういうところは刺激しないで、なるべくアメリカとか、ヨーロッパ、東南アジ ア、南アジア、オセアニア、もうちょっと交流を深める、そんなことが必要ではな いかと日々思っております。

・財政赤字

いろいろ議論ありますけど、これはちょっと均衡させるべきだと思いますね。 というところで、

何となく、”こういうのができていけば、社会としては持続可能なんじゃないか な?”、というのが、思っていることです。

以上です。

(*1)公害国会

公害国会の召集(1970年)

〈(独)環境再生保全機構〉

(*2)Herbert Gruhl

〈Wikipedia〉

(*3)収奪された地球

収奪された地球 : 「経済成長」の恐るべき決算

〈CiNii〉

(*4)文明崩壊 (書籍)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%98%8E%E5%B4%A9%E5%A3%8A_(%E6%9B% B8%E7%B1%8D)

〈Wikipedia〉

(*5)地球の破綻: 21世紀版“成長の限界” 単行本 – 2012/12/1 安井 至 (著), 21世紀版“成長の限界”検討会 (著)

https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E7% A0%B4%E7%B6%BB%E2%80%95Bankruptcy-Earth-21%E4%B8%96%E 7%B4%80%E7%89%88%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%9 9%90%E7%95%8C-%E5%AE%89%E4%BA%95-%E8%87%B3/dp/454230 1923

コメント