2020年12月01日

「脱炭素社会に向けてあまり気づかれていないかもしれない3つの課題」

山末英嗣氏

(立命館大学理工学部機械工学科教授)

「脱炭素社会に向けてあまり気づかれていないかもしれない3つの課題」

ということで、発表というか、相談という意味に近いのですけれども、よろしくお願いいたし ます。

非常に弱気なタイトルで、”あまり気づかれていないかもしれない”という弱気なタイトルな のですけど、

もしかしたら、気づいていないのは山末だけかもしれないので、その場合はですね、優しく教 えていただければ、というふうに思っております。

まずですね、これは私が言うまでもなくて、有名なものでして、

『2050年温暖化ガスゼロ表明』というものを菅政権が行いました、2020年10月27日ですね。 非常に大きな決断だと思うのですけれども、

私は、”これはいろいろまずい”、というか、”本当に何か考えて言っているのかな?”、 と、

”周りに同調して言っているだけではないかな?”、というふうな気がしているのですけれど も、

まだ今のところ、「具体的にどうするのか」というのがあまり見えてこない、というのは非常 に危惧しておりますけれども、

こういった「炭素をゼロにする」という話がありますが、

その中に、いろんな、”我々が気づいていない”、もしくは、”あんまり気づいてない”、 もしくは、

”気づいているけど定量的に話せていない”、という問題があるのではないか?

というのを、ちょっと提案して、どちらかというと、議論したいというふうに思っている、と いうことです。

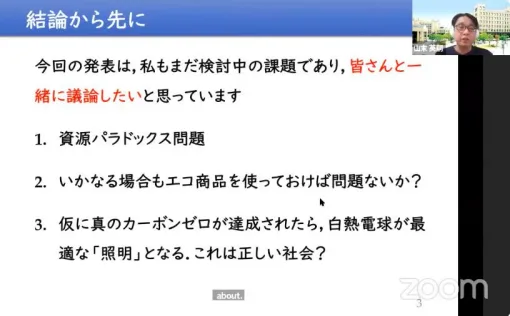

結論から言うと、

一つが、私がずっと言っています

1.〔資源パラドックス問題〕

というのと、

二番が、いわゆる、

2.いかなる場合も「エコ商品」、いわゆる「脱炭素商品」と言うべきかもしれませんけど も、これを使っておけば問題ないのか?と、

3.仮に、将来、真のカーボンゼロが達成されたときに、後から説明しますけど、「白熱電球 が最適な照明」となるような解になってしまうかもしれないのだけれども、

これって本当に、こういう社会になってしまうのかな?

というのを相談したい、というふうに考えているわけですね。

まず最初に、10分間しかないので急いで行きますと、

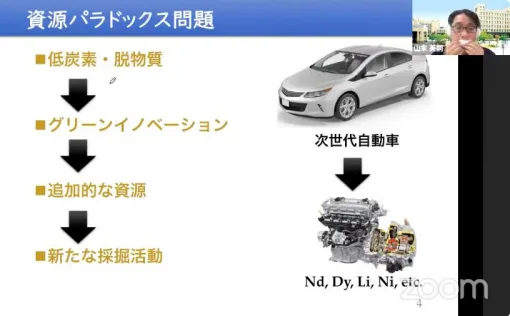

〔資源パラドックス問題〕という言葉、これ何回かここで話させていただいているので、また かよ、と思うかもしれませんけども、

ここに書いてある

『「低炭素」とか「脱物質」っていうのは、我々の共通のゴールである』、 というのは言うまでもない、と。

そのために、いろんなグリーンイノベーションが開発されて、

ここにありますような「次世代自動車」というものはその代表例であろう、と。 ただ、こういったものを実現しようとすると、

例えば、モーターの中に含まれている ネオジム(Nd)、ジスプロシウム(Dy) あるいは、バッテリーに使われるような リチウム(Li)、ニッケル(Ni)と、コバルト(Co)

とかですね、あと、銅(Cu)とかもそうですね。(*1)

それらが非常に大量に要るようになってしまう、と、

そうすると、「低炭素」、「脱物質」が実現できたとしても、新たな採掘活動とか、資源の採 集活動が増えてしまう、

というのはよくないよね?、

というのが、〔資源パラドックス問題〕というふうに、私は提起しておりまして、

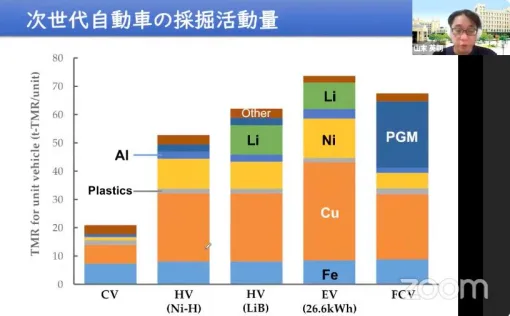

例えばこれ、「製造段階」しか考えていませんけれども、

「CV:従来型自動車」、

「HV:ハイブリッド」2種類(Ni-H)、(LiB)

「EV:電気自動車」、

「FCV(Fuel Cell Vehicle):燃料電池自動車」

と考えていますけど、

製造段階しか考えてないのだけれども、1台作るのに約20t相当の「掘る」という活動が要る、 と、

それが、「ハイブリッド」になると、2ー3倍に増えて、

「EV」になると、その4倍ぐらいに増える、と、

このときですね、この「EV」って、すごく小さいバッテリー容量を考慮してですね、これ、今 後増えていきます。

今はもう40とか60kWhになっていて、90kWhというものも発表されています。 そうなると恐ろしいよね、という話があって、

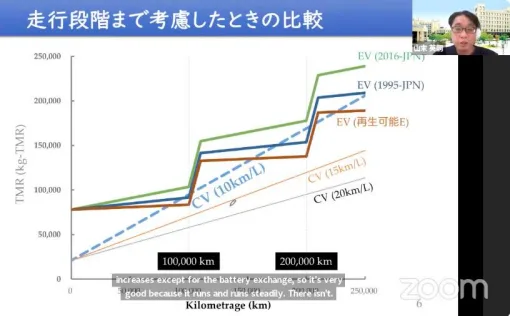

これ走行段階で回収できるのかというふうになるのですけれども、

横軸に「走行距離」と、縦軸に、さっき言った「”掘る”っていう量」ですね、

これは、[TMR(Total materials requirement):関与物質総量](*2)を使っていますけれ ども、

プロットしてみると、

いわゆる、その燃費が10km/Lの「従来型自動車」ですと、

最初、20tぐらいドンと増えて、そこから、ダーッと増えていくわけですね。 15km/Lとかだと、燃費、燃料消費量が少ないので、下がっていって、

20km/Lだとこのように下がる、と、

これが「電気自動車」になるとどうなるかと言いますと、

最初にドーンと、すごく(資源採掘量を)食うわけですね。

で、走るとき、傾きがたしかに一番小さい、と、

ただ10万km、場合によっては15万kmという例もありますけれども、走ると、バッテリーと か交換しなきゃいけないので、また、”ドーンと増える”、と、

で、”走って、ドーン”、”走って、ドーン”と、こうなっていくので、非常に良くないよ ね、と、

これ、2016年の「電源ミックス」ですけれども、1995年、約20年前の「原子力」を使っている 場合には、もっと下がる、と、

仮に、さっき、菅政権が言っておりますように、”全て再生可能エネルギー”とかで、”完全 にカーボンゼロ”になったとしても、この程度は少し資源がいるわけですね。

そうすると、15万km走ったところでですね、”せいぜい、10km/L 走るガソリン車と大して 変わらないよね”、と、

「資源」という視点から見ると、「掘る」っていう視点から見ると、”差がないよね”、とい うのが問題で、

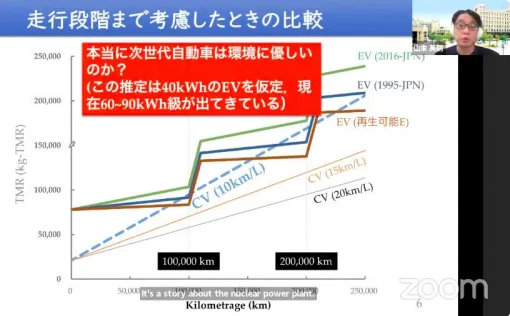

”これは、本当に環境にいいの?”、という話になる、というのが、

〔資源パラドックス問題〕です。

こういう社会になってしまうかもしれないよ、と。

”「脱炭素」のためには資源をいくら使っていても許されるような社会が本当にいいのだろう か?”、

ということを言っているわけですね。

で、今、ただでさえ、これはですね、容量が26.6kWhという小さなバッテリーですね、今からす ると。

今、これ60kWh、90kWhと出てくるので、これが、ドーン、ドーン、と増える可能性もあるわけ ですね。

そうすると、全然追い付くこともない、もっともっと悪化する、ということが危惧されてい る、というわけです。

次に、

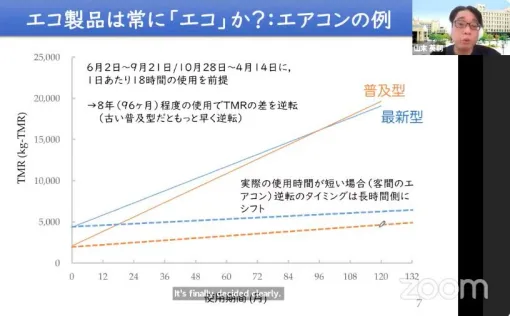

”エコ製品は常にエコか?”、と書いていますけど、

エアコンなんかを書いていますけれども、どちらも同じ2018年製のエアコンで、「普及型」と 「最新型」があったときに、

当然、製造段階では「普及型」は負荷が小さくて、「最新型」が負荷が大きいんだけども、 使用段階における効率が全然違うので、いつか逆転する、と、

いわゆる、エアコンの「普及型」と「最新型」を比較すると、8年ぐらいで逆転するのですね。 これどういう過程を使っているかっていうと、これ、ある企画があって、

1年間のうち、6月2日から9月21日は冷房、10月28から4月14日は暖房を使うと、しかも、一日当 たり18時間使う、と。

こんなに使っている人、あまりいないと思うのですけど、結構使ってる前提で、やっと8年で逆 転するわけですね。

もちろんこれはですね、もっと古い「普及型」、「最新型」とか、「古い」と「新しい」を比 較すると、もっと短時間で逆転するのだけども、

実際、こんなふうに使っている人はあんまりいないのではないか、と、

そうすると、例えば1日にこれで使っている時間が半分になった、とすると、当然、この傾きが 下がるわけですね。

どうなるかというと、

こんなふうに、実際は使用時間が短い場合には、ずっとずっと傾きが下がって、だいぶ先にな らないと逆転しない、という社会になるだろう、と。

こんなの起こるのかな、と思うかもしれませんけど、

例えばね、皆さん1台目のエアコンなんかはですね、割と使うかもしれない、まあ、今、暑いで すし。

ところが、客間に置いているエアコンとかですね、子供部屋に置いてあったエアコン、これは ほとんど使わないと思う、子供は出ていってしまってね、という場合には、ほとんど使わなく なってしまうわけですよ。

そういった部屋に置くようなエアコンに、やたら過度に高機能な、いわゆる「最新型」のもの を入れても、

それが、なんていうか、「従来型」に比べて、回収するまでに、やたら長時間かかるという、 回収しきれないままに、違うところの寿命が来てしまう、ということは十分に起きるわけです ね。これはエアコンの例です。

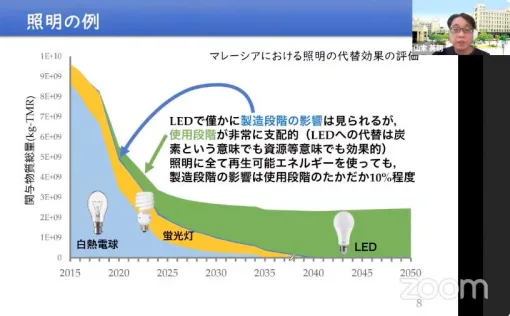

照明の例なども、これお見せします。

これ、私達がやった、「マレーシアにおける照明の代替効果」です。

「白熱電球」から、「蛍光灯」に行って、「LED」に行く、という話があって、

これ、”資源採掘量が照明技術によってちょっとずつ減っていますよね”、と、”ああ、素晴 らしいね”、と。

これ、すごく見えにくいかもしれませんけれども、この緑の上にある薄いラインが、(見えな いと思いますけど、)

蛍光灯の上にある薄い青いライン、実は、これ「使用段階の負荷」でして、ほとんど無視でき ると思うのですね。

ええ、「製造段階」でちょっと減っているけれど、要は、「使用段階」で支配的になってい る、というのが見えるわけですね。

こんなふうに、たしかにLEDは非常にいいのだけれども、これもですね、実は、「全ての照明に おいて寿命を使い切っている」という前提なんです。

例えば、

トイレにある照明って、こんな、何百、何千時間とか、もう使い切らないですよね。1回に、1 日に何十分しか使わないだろうし、そういうときに、本当に何でもかんでもLED使っていいの か、と。

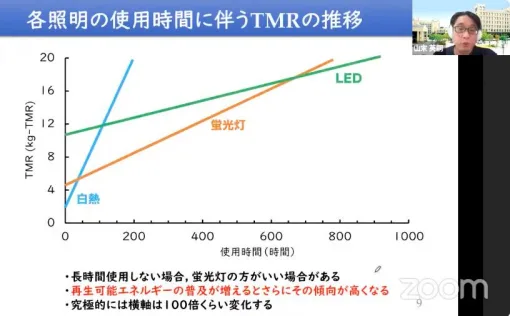

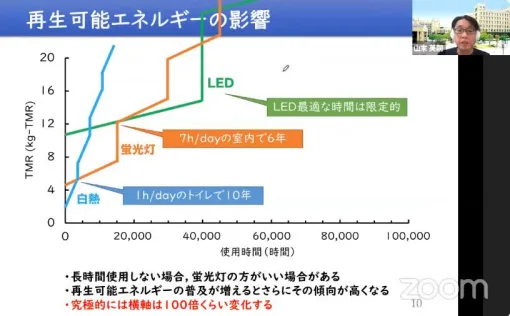

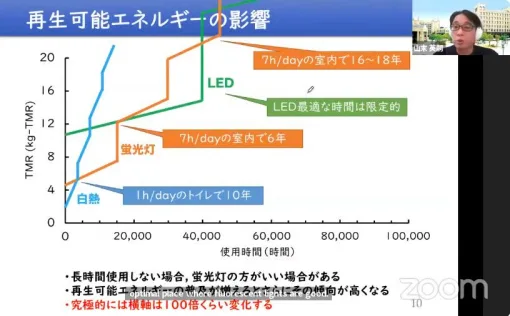

それで、計算してみたのがこれで、

例えば、真っ当にずっと使い続けると、

例えば、「白熱電球」はここら辺、100時間切っていますね、50時間とかで、もう「蛍光灯」に 負けちゃうわけですね。

次、「蛍光灯」が効率良くて、蛍光灯も、700時間とか使っちゃうと、「LED」に負けちゃう、 となってくるのだけれども、

これが、これ、今は「電源ミックス」でやっていると、

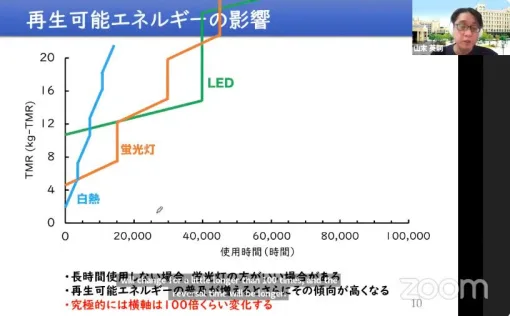

これが、例えば「再生可能エネルギー」とかなってしまうと、当然、使用段階の採掘活動と か、カーボンの使用量は減りますので、ぐっと傾きが鈍るわけですね。

そうすると、究極的に横軸は100倍ぐらい、ずっと長時間側に変化するわけです、逆転時間が。 そうするとどうなるか、というと、これ同じ縮尺で、

こう、横軸系がドーンと、こう、何万時間と変わるわけですけれども、こんなふうに変化する わけです。

これ、「白熱電球」と「蛍光灯」とかが、どんどんどんどん増えていくのは、交換のタイミン グが増えていくわけですけれども、

もしこれ、「再生可能エネルギー」を使っていくとどうなるのか?というと、こういうふうに なっていく、と、

つまり、

「白熱電球は5,000時間ぐらい使った方がいいよ」と、

「蛍光灯は5,000時間から約1万5,000時間ぐらい」

そして、

「LEDはいいとこあるのだけど、たまに逆転する場合もあったりもする」と、 こういうふうな変なカーブができてしまうわけですね。

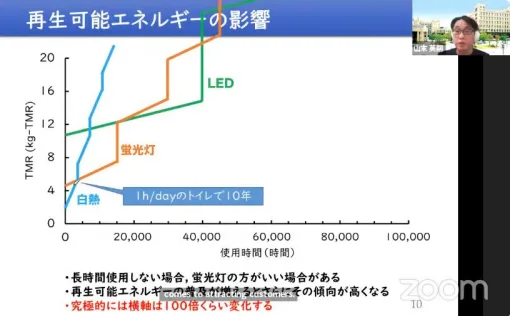

さらにですね、この5,000時間、どのぐらいかっていうと、

さらにですね、この5,000時間、どのぐらいかっていうと、

「1日1時間、トイレを使って、10年使って、やっと達成できる数字」なんです。 そうすると、トイレには、もしかしたらLEDなんか使う必要は無くて、

LEDを使っちゃうと、このくらいまで上がっちゃいますからね、

”トイレは、実は、白熱電球でもいいかもしれない”、と。

例えば、ここですけど、一日7時間使うような場合で、6年間もちますので、そういう使い方し ないのであれば蛍光灯の方がいいかもしれない、と、将来はね。

LEDがいい場合もあるのだけども、それは非常に限定的である、と。

部分的に、こういったところにはありますけれども、部分的にはですね、こういった不具合を 持つものがあったらしいですね、

”蛍光灯がやっぱりいい”、というような最適値もある、と。

ということで、私が申し上げたいことはですね、低炭素が完全に実現されたときには、ちょっ と今までと違う商品選択が必要になるんじゃないか、と。

究極的には、ほとんどの場合において、白熱電球だけいいのではないか、と。 ”そういう社会はどうなんですか?”、というのが私の質問で、

”おー、それは白熱電球でいいのじゃないの”、という考え方もあるかもしれませんし、 ”いや、何か違うのではないの?”、という考え方もあるかもしれない。

言い換えれば、いわゆる、本当に『カーボンゼロ』が達成されると、カーボンのコストがゼロ になってしまうので、

極端な話、”電気使い放題”になってしまうわけですね。

「使用段階の電気」が支配的になっていたものが、使い放題になってしまうと、それって本当 にいいのかな?”、というのが私の疑問なのです。

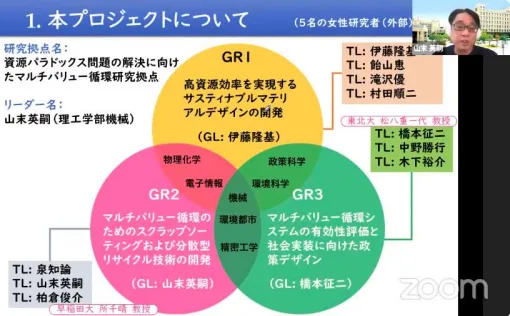

ということで、今ちょっと、そのようなことを考えよう、というプロジェクトが、立命館大学 の学内で走っておりまして、

こういった、”どこかで聞いたことがあるような名前を使ってのタイトル”になっていますけ れども、すいません、(〚資源パラドックス問題の解決に向けたマルチバリュー循環研究拠点 〛)(*3)

こういった問題を解決するようなプロジェクトが、今、まさに走っていまして、軽い宣伝です けれども、

![]()

今、頑張ってやっていますので、また皆さんにいろいろごご相談させていただけば、というふ うに思っております。

こんなふうに、いろんなシナリオを考えて、本当に、将来社会がどうなっていくか、というこ とを考えたいと思います。

![]()

最後に、

『脱炭素』を本当に達成すると、カーボンのコストが下がりすぎてしまい、 なんかすごく、今からするともったいないことをしてしまいがちになってしまうと、

もっと言えば、我々、環境学者は食い扶ちが無くなってしまうので、違う食い扶ちを探す必要 があったりすると思うんですけれども、

その辺について、皆さんのご意見を、むしろ頂戴できればな、というふうに思っております。 はい、私からは以上でございます。

(*1)EV普及のカギをにぎるレアメタル

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ev_metal.html (資源エネルギー庁)

「次世代自動車向け高効率モーター用 磁性材料技術開発」 (第3回中間評価) 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (2012年度~2021年度 10年間) 材 料・ナノテクノロジー部 プロジェクトの概要

https://www.nedo.go.jp/content/100897927.pdf

(nedo)

(*2)TMR

〈参考資料〉

TMR(関与物質総量)データベース

資源採取に関わる採掘活動量を定量可

エネルギー・資源循環工学研究室(山末研究室)〈立命館大学〉

NIMS‐EMC 材料環境情報データNo.10

関与物質総量(TMR: Total Materials Requirement)の算定

ー資源および工業材料のTMR-

独立行政法人 物質・材料研究機構

エコマテリアル研究センター

中島謙一‣井島 清・原田幸明

〈国立研究開発法人物質・材料研究機構〉

National Institute for Materials Science

https://www.nims.go.jp/genso/0ej00700000039eq-att/0ej00700000039hz.pdf

研究論文 関与物質(TMR)の算定

ーエネルギー資源および工業材料のTMRー

中島謙一・原田幸明・井島 清・長坂徹也

研究論文 関与物質総量(TMR)に基づく使用済み携帯電話リサイクルフロー解析 ーエネルギー資源および工業材料のTMRー

中島謙一・山本圭介・中野加都子・黒田光太郎・原田幸明・長坂徹也 https://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/2/4/2_4_341/_pdf

(*3)

資源パラドックス問題の解決に

向けたマルチバリュー循環研究拠点

https://www.ritsumei.ac.jp/rgiro/project/fourth/yamasue/ 立命館グローバル・イノベーション研究機構

コメント